当時の日本社会も時代の経過と共に“貨幣経済の急速な発達”に拠り“土倉・酒屋”が巨大な富を蓄積し“較差社会”が生じていた事を背景に、将軍権威の失墜だけでなく、幕府を支えるべき管領家をはじめ、有力守護大名家の抗争が頻発した事で“戦争難民”が多く発生しそれが又“一揆頻発”の原因と成るという悪循環を生み、社会の不安定化が加速的に増して行ったのが時代背景であった。

こうした日本社会の変化の中で、室町幕府第8代将軍“足利義政”という“優柔不断“な資質のリーダーの下では、悪化する状況を正常化に向ける政治力の発揮を期待する事は到底不可能な事であった。結果、以下に記述して行く様に、日本は、先ず関東地域が“享徳の乱”で分断され、続いて中央も“応仁の乱”で分断されるという状況に陥るのである。

1:6代将軍“足利義教”暗殺事件後に“室町殿”後継者として“千也茶丸”を擁立した第14代幕府管領“細川持之”

将軍“足利義教”が暗殺された大事件の場に同席していた第14代幕府管領“細川持之”(在職1432年~1442年・生:1400年・没:1442年)”は難を逃れ、直ちに朝廷(第102代後花園天皇)に参内し、幕府重鎮と評定で“足利義教の嫡子・千也茶丸(後の第7代将軍足利義勝・当時満7歳)”を後継に決めた旨を告げている。

千也茶丸(せんやちゃまる・生:1434年・没:1443年)の母親は6代将軍“足利義教”の側室“日野重子”(生:1411年・没:1463年)であり、足利将軍家の後継ぎは、政所執事の“伊勢家”(平清盛の祖先に当たる伊勢平氏の祖・平惟衡に始まる家系)の屋敷で育てられるのが常であり、千也茶丸も“伊勢貞国”(生:1398年・没:1454年・北条早雲は彼の外孫に当たる)の屋敷で養育された。

父“足利義教”が暗殺されると“千也茶丸”は室町殿に移された。しかし幼君であった為、幕政を主導したのは第14代幕府管領“細川持之”(当時満41歳)であった。

後述するが“千也茶丸”(後の足利義勝)は2年後に夭折し、弟の“三寅”(後の第8代将軍・足利義政)が満7歳で後継者に擁立されるが、第6代室町幕府将軍“足利義教”の恐怖政治に対する反動と、幼君が続いた事で将軍権威、並びに幕府権威が失墜する事に繋がり、国中が分裂、混乱状態に向かうという政治環境下であった。

2:第6代将軍“足利義教”暗殺に拠る幕府権威の大幅失墜に乗じて“有力大名”が復権の動きを起こす

2-(1):幕府が“赤松満佑討伐”並びに“嘉吉の土一揆”への対応に精一杯な状況下、前将軍“足利義教”政治への反動が活発化する

死後の“前将軍・足利義教”に対する世間の目は冷たく“自ら招いた死”であるとの世論が決定的であった。武家伝奏の“万里小路時房”が政治顧問“三宝院義賢”を訪ね“積悪(足利義教の冷厳な政治)の門には余殃(よおう=祖先の悪事の報いとして子孫に迄も及ぶ災難)がある。子孫にそれが及ばない為に善政を以て過ちを補われる必要があろう”と進言した記録がそれを裏付けている。

幕府は前将軍“足利義教”から蟄居を命ぜられた公卿達を次々と赦免する処置を迫られた。武家側には6代将軍“足利義教”の家督相続介入に拠って罷免された例が多く、その巻き返しの動きが堰を切って起った。その中の一人“畠山持国”の動きは素早かった。

2-(1)ー①:“畠山持国”の復権・・幕府の許可を得ずに家督を武力で奪還する

“万人恐怖政治期”の前将軍“足利義教”の有力大名粛正策の下で、将軍に従順でなかった“畠山持国”(生:1398年・没:1455年)は目を付けられ、家督を弟の”畠山持永“(生年不詳・没:1441年閏9月)に譲らされ隠居を強いられた。将軍暗殺事件の5カ月前の1441年1月29日の事である。彼は6代将軍“足利義教”の恐怖政治の犠牲者の一人でもあった。

1441年(嘉吉元年)6月~9月:

畠山持国は前将軍“足利義教”が暗殺された“嘉吉の乱”(6月24日)の直後から復権の動きを始め、幕府の許可を得ず、逃れていた領国の河内で挙兵し、弟“畠山持永”(生年不詳・没:1441年閏9月5日)を討ち、家督を奪還するという素早い動きをした。

当時、第14代幕府管領“細川持之”下で、幕府は“赤松満佑討伐”に軍勢を削いていた。そうした幕政混乱の隙を突いて“嘉吉の土一揆”が勃発、東福寺を占拠し、京への流通拠点たる7口迄を馬借が主導し、占拠するという事態となった。幕府は“畠山持国”に一揆征圧に協力する様命じたが、彼の被官もこの一揆に参加していたとの噂もあり“畠山持国“は一切の協力を拒んだと伝わる。

1441年(嘉吉元年)9月12日:

幕府管領“細川持之”は収拾策として一揆側に折れる形で“徳政令”を出し、これに拠って“嘉吉の土一揆“を終息させた。しかし”赤松満佑討伐“で功を上げた”山名持豊(宗全)“が、討伐後も“赤松領地”に居座り、一向に京に戻らないという問題も生じる等“幕府は統制力の弱体化“を天下に晒していた。

1442年(嘉吉2年)6月~8月:

6月に“畠山持国”が政敵関係にあった“細川持之”を退け、第15代幕府管領職に就いた。細川持之は2ケ月後の8月に病没した。

2-(1)-②:“日野重政”の復権

“日野重政”(旧名日野政光・生年不詳・没:1443年)の父“日野義資”(生:1397年・没:1434年6月)が殺害された事件に就いては既述の通りであるが、その背後には前将軍“足利義教”の指示があったと噂された。

“日野重政”も父が暗殺された事件に連座して出家させられ、その時、所領も没収された。しかし、6代将軍“足利義教“暗殺後に第7代将軍”足利義勝“並びに第8代将軍“足利義政”の生母であり、彼の妹でもある“日野重子”の計らいで還俗し、娘の“日野富子”(母は北小路苗子・生:1440年・没:1496年)の父親と成る。この事で再び日野(裏松)家を政治の表舞台に引き戻す事になった。

以上の理解の助に“足利氏と裏松家家系図”を別掲したので参照されたい。

3:第6代将軍“足利義教”が暗殺された事は将軍、並びに幕府権威の失墜にも繋がり、地方の国人領主達も幕政混乱の隙を突いて実力で己の勢力保全、拡大の動きに走る

将軍独裁政治を強行し、恐怖政治と称された6代将軍“足利義教”が暗殺され、突如幕府が行き処を失った影響は、守護大名だけでなく地方中堅武士の“国人領主”達にも及んだ。彼等の中には、幕府の統制を潜って実力で自己の勢力回復、拡大を図る絶好の機会と捉え、素早く行動を開始する者が現われ、地方に於ける武力闘争が激化した。以下に“安芸国”で起こった事例を紹介する。

3-(1):安芸国“毛利熈元”が勢力拡大に動く

安芸国吉田荘(広島県吉田町)の領主である“毛利熈元”(もうりひろもと・安芸、備後守護の山名氏の家臣・生年不詳・没:1464年・毛利元就の曽祖父に当たる)は6代将軍“足利義教”暗殺事件の時に在京中であり、赤松討伐に加わる様命ぜられた。出征準備の為に帰国した彼は赤松討伐の為の出征直前に“領家代官職”を巡って争っていた“馬越元親”の要害(重要な地点)を攻撃したのである。

この動きは明らかに幕府の混乱状態の隙を突いて毛利氏が地方で勢力拡大を図った事例である。(毛利家文書)

3-(2):安芸国“小早川氏”で起った争い

“小早川”氏は安芸国沼田荘(広島県本郷町・三原市など)の領主だが、将軍“足利義教”の家督への恣意的介入に拠って一族内には紛争の種が燻(くすぶ)っていた。将軍“足利義教”が暗殺された事で、介入が外れたと解釈した小早川一族内には、封印されていた紛争が一気に噴出した。

“小早川則平”(こばやかわのりひら・生:1373年・没:1433年)は室町幕府第4代将軍“足利義持”に仕え、李氏朝鮮国との貿易を行った。その彼が、当初は家督を嫡子の沼田“小早川持平”(生没年不詳)に譲ったが、晩年に成って次男の“小早川熈平”(ひろひら・生:1416年・没:1473年)を偏愛し、1432年に家督を彼に代えたのである。

1433年(永享5年)1月26日:

父“小早川則平”が歿し、上述した家督相続に不満を持つ嫡男“小早川持平”と次男“小早川熈平”の間で争いと成った。第6代将軍“足利義教”が調停に入り、父“小早川則平”が決めた次男“小早川熈平”に安堵するという決定を一度は下している。(1440年6月)

1441年(嘉吉元年)3月:

ところが6代将軍“足利義教”は、当時進めていた有力守護大名弱体化策の一貫として“小早川熈平”に安堵した“惣領職”を取り上げ、それを小早川氏の庶流竹原“小早川盛景”(竹原小早川氏第10代当主・生没年不詳)に譲る様に圧力を掛け、その3カ月後に暗殺されたのである。

6代将軍“足利義教”の介入と突然の死は小早川氏の家督継承問題を炎上させた。元々家督継承者であった嫡子“小早川持平”が時の第14代幕府管領“細川持之(在職1432年~1442年・生:1400年・没:1442年9月)”をバックに家督奪還に動き、彼の被官人達が沼田荘内の要害を占領するという事態に発展した。一方、次男“小早川熈平”も“惣領職”は将軍足利義教から安堵されたものだと主張し、譲らなかった。

更に“将軍足利義教”が暗殺される直前に、庶流の竹原“小早川盛景”に家督を継がせるとの介入があった為、小早川家の家督争いは“本家兄弟+庶流小早川盛景”の3者に拠る“三竦(さんすくみ)の一族内抗争”と成り、本家(沼田小早川家=東軍)と庶家(竹原小早川家=西軍)が“応仁の乱(1467年~1477年)”でも激しく敵対する状態となった。

両家の融和は、竹原”小早川弘平“(こばやかわひろひら・生没年不詳)の尽力に拠って為されたが、その時期に就いては明確な史料が伝わらない。いずれにせよ、1512年以降とされ、長い期間を要したのである。

3-(3):“独裁者”であった父“足利義教”への反発を一身に受けるという政治環境の中に放り出された第8代室町幕府将軍“足利義政”

上記“安芸国”の2例を紹介したが、第8代将軍に就く“足利義政”はこうした父“6代将軍足利義教“の“独裁政治への反発”を一身に受ける政治環境の中に放り出された将軍であった事は確かである。

彼の政治期は、地方の有力大名の家督争いを含め、後述する“斯波・畠山”という幕府管領家にも家督争いが及んだ。しかしその中でも父“将軍足利義教”が閉鎖に追い込んだ“鎌倉府“の再興“を行なった事が“第5代鎌倉公方・足利成氏”が意趣返しとも言える“関東管領家・上杉氏”との戦闘が惹起され、関東全域を28年間に亘って戦乱状態に陥れる“享徳の乱”(1454年12月27日~1482年11月27日)へと繋がる。鎌倉府再興が彼の政治期を歴史上最悪の混乱期にした最大の要因と言えよう。

この戦闘を“水野大樹”氏は“もう一つの応仁の乱“と称している。失墜した将軍、並びに幕府権威の下では、次々に勃発する混乱状態を収拾する力は無く、寧ろ、中央の幕府管領家も家督争いの当事者と成り、そこに将軍“足利義政”が優柔不断な関与を強めて行った事で、混乱は幕府の拠点“京畿”に及び、京都を焼き尽くす“応仁の乱”となって、室町幕府を壊滅状態に陥れるのである。

4:第14代幕府管領“細川持之”の辞職と“畠山持国”の第15代幕府管領就任

4-(1):“細川持之”と“畠山持国”との関係

畠山持国は1441年8月の“嘉吉の土一揆”の際、一揆の中に山城の畠山氏被官が紛れていたとの噂もあり、幕府の一揆鎮圧要請を拒否したと伝わる。この事から、当時第14代幕府管領職にあった“細川持之”(在職1440年~1442年6月24日・生:1400年・没:1442年9月)とは対立関係にあったとされる。

“細川持之”は将軍“足利義教”が暗殺されて丸1年後の1442年(嘉吉2年)6月24日に管領職を辞し、出家し(法名常喜=じょうき)その2カ月後に病死している。既に家督は嫡男の“細川勝元(生:1430年・没:1473年)”に譲っていたが、未だ12歳だった事もあり、後任の第15代幕府管領職には対立関係にあった“畠山持国”(在職1442年6月~1445年2月)が就いた。

4-(2):政敵・第14代幕府管領“細川持之”という人物

第14代幕府管領職にあった“細川持之(在職1432年~1442年)”という人物は1431年6月に将軍“足利義教”の信頼厚い“大内盛見”が筑前国で敗死した際、仇敵討伐に向かう様命令されたが“故障”と称して発向しなかったり“畠山満家”と共に第6代将軍“足利義教”の専横化する政治に対して諫言をした他、1433年~1435年にかけての“山門騒動”の際には強硬策姿勢を貫こうとする“将軍・足利義教”を抑える役割を果たしている。

“細川持之”の父で、第4代将軍“足利義持”期に第11代幕府管領職にあった“細川満元”(摂津、土佐、讃岐、丹波国守護・生:1378年・没:1426年)が同時代人から“天下の重人なり、御政道事一方の意見者”との評価を得て居り、兄“細川持元”(ほそかわもちもと・生:1399年・没:1429年)も家督を継いで僅か3年後に没したが、父、同様“天下の重人(満済准后日記)”の評価を得る大物政治家であった。

“嘉吉の乱“の際の幕府管領職としての”細川持之“の行動に就いては前項で記した様に、批判が大きかった事が伝わるが“恐怖政治”期に入り、大名意見制も機能不全の状態にあった“第6代将軍・足利義教”の独裁的政治期の“ど真ん中”の10年間を“偉大なイエスマン”として幕府管領職の座を務め上げた史実からも、彼も大物政治家の資質を備えた人物であったと評価するのが妥当であろう。

4-(3):“細川持之”の辞任と“畠山持国”の第15代幕府管領職就任・・1442年(嘉吉2年)6月24日

1442年(嘉吉2年)6月24日:

“細川持之”の幕府管領職辞任に就いて詳細は伝わらないが、出家し、2カ月後の1442年8月4日に42歳で没した事から健康上の問題もあったと思われる。

家督は当時未だ12歳だった嫡男・細川勝元(生:1430年・没:1473年)が引き継いだが、少年だった彼を細川持之の弟の“細川持賢”(ほそかわもちかた・室町幕府摂津分郡守護・生:1403年・没:1468年)”が後見した。彼も幕府管領に就いた“畠山持国”とは対立関係にあったと伝わる。

歴史学研究会編の“日本史年表”の記述には“幕府管領細川持之を罷免、畠山持国を補任”とあるが、では誰が罷免、補任したのか、に就いては、この時点の将軍後継者は満8歳の“足利義勝”であり、未だ将軍宣下も受けていない状態であったから、その彼が罷免、補任を主導したとは考えられない。

確かに“畠山持国”は自らが家督を追われた経験から、自分と同じ様に6代将軍“足利義教”に家督を奪われた守護大名の支援をする事に拠って勢力を伸ばしたと伝わる剛腕気質の人物であった事から、持ち前の政治力を発揮して強引に幕府No.2の座を勝ち得たと考える事が出来よう。

5:“足利義勝”が室町幕府第7代将軍に就くが、僅か8カ月後に急死する

5-(1):“千也茶丸“の元服と室町幕府”第7代将軍“への就任

1442年(嘉吉2年)11月7日:

満8歳に成った“千也茶丸”は元服し“足利義勝”を名乗った。同日、正五位に昇叙し、左近衛中将に任官、併せて征夷大将軍の宣下を受け、室町幕府第7代将軍“足利義勝”が誕生した。既述の様に幕政が大混乱する中で“千也茶丸”の養育に当たり“室町殿”後継者に決める道筋を付けた前幕府管領“細川持之”は既に没して居り、第15代幕府管領に就いたばかりの“畠山持国”が幕政を主導する体制と成っていた。

しかし乍ら幕府管領政治体制も揺らいでおり、幼将軍“足利義勝”期に発言力が大きかった人物は、足利義勝の生母“日野重子”並びに1441年9月に“赤松満佑”を播磨“木山城”に攻め、自害に追い込む武功を挙げた“山名持豊”(=宗全・生:1404年・没:1473年)の名が挙がる。

5-(2):僅かに記録に残る第7代将軍“足利義勝”の政治実績

1443年(嘉吉3年)2月:

“室町幕府が鳥羽の徳政一揆の首謀者を処刑“したとの記録が残る(歴史学研究会編・日本歴史年表)。当時の世の中の様子は飢饉が続いた上に幕府は幼将軍の下、6代将軍“足利義教”の恐怖政治の反動で各地に抗争が伝播して行くという不安定な様相を呈し“嘉吉の土一揆(1441年8月)“を皮切りに一揆が頻発する状況であった。

同年(嘉吉3年)6月19日:

6代将軍“足利義教”への弔意を伝える為に朝鮮使節が7代将軍“足利義勝”に会見した事が“康富記“(外記局官人・中原康富の日記・記録は1408年~1455年に及ぶが1429年~1440年のものが欠落している。国会図書館に原本93巻が所収されている)に記録されている。

この記録は、半年前に将軍職に就いた“足利義勝”が将軍職務をこなしていた事を裏付ける僅かに残された記録である。

5-(3):在任8カ月で第7代将軍“足利義勝”が夭折する

1443年(嘉吉3年)7月21日:

朝鮮使節との会見から僅か1カ月後に第7代将軍“足利義勝”が満9歳で没した。将軍職に就いてから僅か8カ月であった。建内記(伝奏・万里小路時房の日記)や公名公記(西園寺公名・さいおんじきんな・生:1410年没:1468年の1441年~1455年迄の日記)に拠れば、7月12日に発病し、7月21日に薨じたとある。落馬説や暗殺説も囁かれたが、赤痢に因る病死説が有力とされる。

6:幕府は将軍後継者として“三寅(三春丸)”を選出する

1443年(永享5年)7月:

幕府は時の第15代幕府管領“畠山持国”等が後見する形で、後任の将軍候補として未だ7歳であった7代将軍“足利義勝”の同母弟の“三寅”(改名三春丸~義成~義政・生:1436年・没:1490年)を直ちに後継に決めた。

“三寅”は、母(足利義教の側室日野重子・生:1411年・没:1463年)の従弟で公家の“烏丸資任”(からすますけとう・生:1417年・没:1483年)の屋敷で育てられていた。この事は“三寅(後の第8代将軍足利義政)”が将軍後継者とは考えられていなかった事の裏付けである。尚“三寅(三春丸)”は将軍就任後もこの屋敷を御所として使い続け、1459年(長禄3年)11月に新築成った室町殿に移る。それ迄の実に10年間“烏丸邸”を“将軍御所”として用い続けたのである。

こうした事から将軍の“育ての親”的存在である“烏丸資任”の発言力は高まり、後に“三魔”と称される存在と成る。“三魔”とは①乳母の今参局(御今=おいま)②育ての親として振る舞う烏丸資任(からすま)③将軍側近の有馬持家(ありま)であり、三人に共通した“ま”を揶揄して側近政治を批判した表現である。

7:“足利義政(幼名三寅・三春・初名義成)”の誕生が“日野(裏松)家”の復権を齎す

7-(1):足利義政(幼名三寅・三春・初名義成)が生まれる

1436年(永享8年)1月2日:

足利義政は第6代将軍“足利義教”の側室“日野重子(生:1411年・没:1463年)”の次 男として誕生したが、この時の“日野(裏松)家”は最も不遇に置かれた時期であった。

6代将軍“足利義教”の側室“日野重子”が義政(幼名三寅・三春)を生んだ翌年(1437年8月)に日野家と対抗する立場にあった正室“正親町三条尹子”の妹“三条上臈”も男子を生んだのである。

“正親町三条尹子”は第6代将軍“足利義教”の正室だった“日野宗子(日野重子の姉)”が没した後に側室から正室に成った程、寵愛された女性であった事は前項で記したが、両人共に男子に恵まれなかった為に、正親町三条家と日野家との対抗関係は、共に妹の“日野重子”と“三条上臈”に持ち越され、夫々が上記した様に第6代将軍“足利義教”の男子を生んだのである。

当時の両家の勢力は、日野家が没落する中で、三条家は当主“三条実雅”(さんじょうさねまさ・生:1409年・没:1467年)が第6代将軍“足利義教”に寵愛された正室“正親町三条尹子”の兄であった事から、6代将軍“足利義教”は度々“三条実雅”邸を訪問し、出遊の際には必ず彼を随伴させるという重用振りであった。日野家の旧領はじめ、多くの所領が“正親町三条家”に与えられる等、閨閥としての地位は没落する日野家とは対照的に上がって行ったのである。

こうした両家の力関係を反映した話として“足利義政(幼名三寅・三春・初名義成)”誕生後、6代将軍“足利義教“の正室“正親町三条尹子“が、彼の嫡母として扱われた事が伝わる。尚“三条実雅”は6代将軍“足利義教”が暗殺された事件当日に陪席しており、敵と戦い、負傷しながらも事件を朝廷に伝えた人物である。

7-(2):第6代将軍“足利義教”暗殺事件後に“将軍恐怖政治”への反動から“日野(裏松)家“の復権が成り、巡り巡って“足利義政”が将軍となる幸運の道が開かれる

6代将軍“足利義教”の死を“伏見宮貞成親王”が看聞日記で“自業自得、将軍のこの様な犬死は古来その例を聞いた事が無い“と痛烈に批判し、この様な世論に動かされて武家伝奏の“万里小路時房”が幕府の政治顧問“三宝院義賢“(第2代将軍・足利義詮の子で足利義満の弟。11歳で三宝院満済の下に入る。1427年に満済から修行終了の付法状を授けられている・生:1399年・没:1468年)を訪れ“足利義教”政治の修正を進言した事を既述したが、同様の考えは幕府重臣達も一様に抱いていた事から“6代将軍・足利義教”から蟄居を命ぜられていた公卿達も次々と赦免されたのである。

その中の一人が、父“日野義資”が蟄居中に変死(1434年6月)をとげ、自らも連座して出家させられ、所領を没収された“日野重政”(日野富子の父親・生年不詳・没:1443年)であった事は既述の通りで、彼も出仕を許され、晴れて不遇をかこっていた日野(裏松)家が復活したのである。

第6代将軍“足利義教”暗殺事件後(1441年6月25日)、幕府管領“細川持之”等諸大名は後嗣として、日野重政の妹“日野重子”の嫡子“千也茶丸(足利義勝)”を擁立し、彼が第7代将軍“足利義勝”と成った。彼は夭折したが、同母弟の“三寅”(幼名三寅・三春丸)が将軍後継者に決まり、第8代将軍“足利義政(初名足利義成)”誕生という歴史の流れが作られたのである。

父“6代将軍・足利義教“には8人もの男子があった上に“正親町三条家”が閨閥として地位を上げて居り、没落していた“足利義政”の生母“日野重子”の立場とは対照的であった。従って“嘉吉の乱”が起こらなければ“足利義政”に将軍の地位が巡って来る事は到底あり得なかったのである。

8:第8代将軍“足利義政”の“応仁の乱”に至る迄の政治期を5段階に分けて総括する

8-(1):第一段階・・将軍宣下を受ける前の政治期(将軍空白期)

8-(1)-①:“代替り”に際しての当時の社会通念

“足利義政”が将軍家の後嗣に決まった時期の社会情勢は大飢饉に見舞われた上に京周辺の都市を中心に拡大した貨幣経済が経済格差を齎し、農民・庶民・下級武士等を苦しい状況に陥れていた。

こうした状況下“嘉吉の土一揆”(1441年)が起った背景には“天皇”並びに“将軍”即ち、支配者に交代(代替り、代始め)が起こると、其れ迄の所有関係、貸借関係等、社会の様々な関係が清算される、つまり、他の人に渡った物も元の持ち主に戻って来るという社会通念があったとされる。彼等は“一揆集団”を成し“支配者(天皇・将軍)”は“天下一同の徳政”をその“代始め”として行なうべきであると考え“代替わり徳政”を要求する権利があるとして一揆行動に移したのである。

対象は京、並びにその近郊で“金融業”として莫大な富を蓄積した“土倉・酒蔵”、並びに多くの荘園を持ち、農民達から年貢を取り立てる“寺社”であった。

1443年(嘉吉3年)7月:

兄の第7代将軍“足利義勝”の突然の死に拠り、幼くして(満7歳)“室町殿”を継いだ“三寅“(後の足利義政)の代始めの状況は、政治の実権は第15代幕府管領職“畠山持国”が主導したが、幼君の生母“日野重子“並びに側近“御今参局・烏丸資任・有馬持家”の“三魔”が大きな発言力を持っていた時期と言える。

1445年(文安2年)3月~1449年(文安6年)1月:

“畠山持国”が第15代幕府管領職(在職1442年6月~1445年3月)を退き、後任に政敵“細川勝元”が初めての第16代幕府管領職(在職1445年~1449年)に就いた。しかし“細川勝元”は未だ15歳の少年であり、実態は叔父“細川持賢”が主導していた。

この時点でも“第8代将軍”の将軍宣下は未だ無く(将軍宣下は1449年4月)、一連の人事も実態は側近、並びに“細川持賢”が主導した“将軍空白期間”であった。

8-(2):第二段階

1449年(文安6年)4月29日:

将軍後継者“三寅~三春丸”は4月16日に元服し(満13歳)“足利義成”を名乗り、29日に“征夷大将軍宣下”を得て“吉書初”(きっしょはじめ=将軍が吉書に花押を据える儀式)を行い、宮中(第102代後花園天皇:当時30歳・在位1428年~譲位1464年)に参内し、正式に第8代将軍に就任した。

一方でこの期間(1449年1月)に“鎌倉府再興”の動きが実現し、第5代鎌倉公方に“足利成氏”が就き鎌倉府が再興される。(1449年1月)しかし関東管領“上杉家”と鎌倉公方との確執は早々と“江の島合戦”(1450年㋃)を勃発させ、幕府(幕府管領・畠山持国)の仲介で取りあえず和睦に至るという前途多難のスタートと成った。

8-(3):第三段階

1453年(享徳2年)3月26日~1454年(享徳3年):

従一位に昇叙し、官位の上では第8代将軍としての形が整い“足利義政”に改名(1453年6月)、成人した将軍としての政治期に入る。(満17歳)

この頃の将軍“足利義政”は祖父“足利義満”や父“足利義教”期の将軍権力への復活を志したとされる。しかし、一端和睦に至った関東の“鎌倉公方・足利成氏”と“関東管領家・上杉家“の確執は、1454年12月に“第5代鎌倉公方・足利成氏”が“関東管領・上杉憲忠”を攻め殺した事に端を発し、以後25年に亘る“もう一つの応仁の乱”と称される“享徳の乱”へと突入する。

この乱が象徴する様に、若き将軍“足利義政”の志にも拘わらず、室町幕府の統治力は求心力回復どころか”遠心力“が働く状態に陥り、畿内では経済較差が拡大し、中世を“一揆の黄金時代”と称させる“徳政一揆”が頻発する政治期への入り口と成った。

8-(4):第四段階

1455年(享徳4年)~1458年(長禄2年)・・19歳∼22歳

8代将軍“足利義政”の官位官職は下記に示す様に上がり、形だけは“公武に君臨“する立場の“公方”と成ったが、実態は“将軍権威向上・幕府権威回復”にとって何ら役立つものでは無かった。

1455年(享徳4年)8月・・右近衛大将任官

1458年(長禄2年)7月・・内大臣と成り、公家達を家司(けいし=将軍家で家政を掌る職員)として編成する立場となった。この結果“公武”に君臨する権力者“公方”と成った。

1458年7月以降“将軍・足利義政”は“公家用の花押”を用いる様になった事が確認されている。

8-(5):第5段階

1459年(長禄3年)~1467年(文正2年)・・23歳~31歳

詳細は後述するが、日本は1459年春以降の天候異変に見舞われ、翌1460年以降は長期の旱魃、蝗害(いなごに拠る被害)に拠る全国的な大飢饉と成り“人民相食む”と伝えられる程の苦境に陥った。こうした実情をよそに“8代将軍・足利義政”は文化活動に熱中し“東山文化”をリードした。幕政が困難を極めた状況下で“将軍・足利義政”を得意の絶頂に祭り上げた政治期でもあった。

“斯波・畠山”両管領家が自家の家督相続争いに巻き込まれ、唯一権力を保持した“細川勝元”が主導すべき“幕府管領政治体制“も機能不全に陥っていた。その隙を突いて”幕府政所執事職“に就いた“伊勢貞親”が”奉公衆“の組織を含む幕政組織を掌握し、実態は“側近政治”の“将軍専制政治体制”を出現させた。しかし乍らこの政治体制に拠って既得権益喪失を恐れる“山名・細川”を筆頭とする“有力守護大名“達に拠って忽ちの中に”側近政治“は崩壊し、遂に”応仁の乱“に突入する政治期である。

9:幕府ナンバー2の立場である“幕府管領体制”の弱体化の先駆けと成った“三管領家トップ”の“斯波家”の弱体化

9-(1):“室町幕府”の基軸政治体制“三管領制”を壊した6代将軍“足利義教”

斯波、畠山、細川の三家を“三管領”と呼び、交互に幕府管領職を務める仕組が第3代将軍“足利義満”時代に整った。

三管領家は何れも“足利氏庶流”であり、その中でも“斯波氏”は室町幕府創建の功労者“斯波高経”(越前、若狭、越中国守護・生:1305年・没:1367年)そして、その4男“斯波義将”(生:1350年・没:1410年)の時期には、越前、越中、信濃国守護に任じられ、幕府管領職の初代を務め、名実共に三管領家の中でもトップの家格であった。

“斯波義将”は第3代、5代、7代の幕府管領職も務め、この時期が“斯波氏全盛期”とされる。足利庶家の中で最も家格の高い“斯波家”は、将軍家の跡が絶えそうになると、後継将軍は“斯波家”から出るとの風評が立つ程の家格を誇った。

“三寅”(足利義成~足利義政)の父・第6代将軍“足利義教“が強烈な“将軍独裁・恐怖政治”を行う迄は“三管領”の仕組みは機能していた。しかし彼はこの仕組みを壊して“将軍独裁・恐怖政治”を敷いたばかりか“斯波惣領家”の家督問題に介入する事に拠って“斯波家”自体の力を削ぐ事を計ったのである。

9-(2):次第に幕府中央での力を失って行った“三管領トップ斯波家”

三管領トップの家格を誇った“斯波家”が幕府中央での力を失って行った経緯については前項(6-15項)で記述したので重複は避けるが、第6代将軍“足利義教”期に、固辞し続けた末に説得され、自身2度目の幕府管領職(第13代)に就いた“斯波義淳”(在職1429年~1432年)を境に幕府中央での発言力を失って行った。

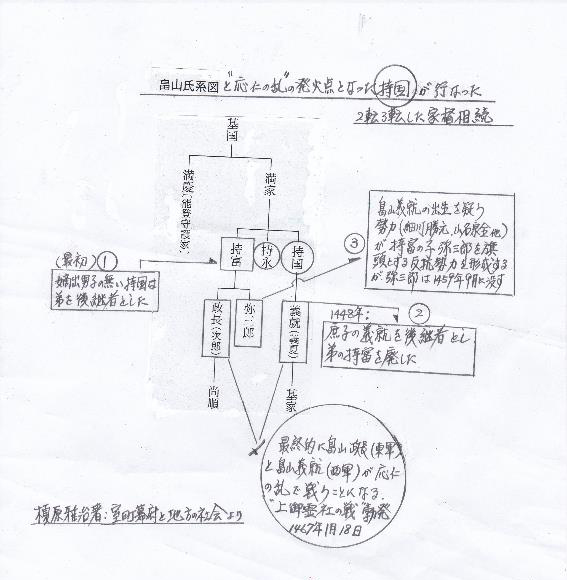

別掲した“斯波氏略系図”にある様に“斯波義淳”が1433年に没した後に、家督は異母弟の“斯波義郷”(しばよしさと・8代当主・越前、尾張、遠江国守護・生:1410年・没:1436年)が継いだ。彼は6代将軍“足利義教”に重用されたと伝わるが、家督継承3年後の1436年に、将軍邸を訪れた帰りに落馬事故で落命した。こうして、後継者に恵まれなかった不運が衰退した大きな原因である。

9-(2)ー①:幼君に拠る家督継承が続き、弱体化して行った“斯波家”

1436年(永享8年):

“斯波義郷”の跡を継いだのは僅か1歳の“斯波義健”(第9代当主・生:1435年・没:1452年)であった。幼児であった為、叔父の“斯波持種”並びに斯波家執事の“甲斐常治”の後見を受けた。しかしその彼も1452年(享徳元年)9月に、男子を残さない侭17歳で没したのである。

9-(2)-②:嫡流後継者の断絶、幼君が続いた事で“甲斐常治”を始めとする重臣の台頭を抑える事が困難となった“斯波家”

1452年(享徳元年)9月:

“斯波義健”が男子を残さず17歳で没し“斯波持種”(参照)の嫡男“斯波義敏”(しばよしとし・生:1435年・没:1508年)が幕府(当時の幕府管領は第17代畠山持国)の支援も得て10代当主に就き、同時に越前、尾張、遠江の三国の守護職に就いた。

別掲した“斯波氏略系図”を参照願いたい。ここで“斯波家”の家督は“斯波義将”の嫡流が途切れた事が分かる。

斯波家の内紛はこの家督継承から開始される。嫡流が途切れ、幼君が続いた事で“斯波家”累代の重臣“甲斐常治“(越前、並びに遠江国守護代・生年不詳・没:1459年8月)が事実上の実権を握る様に成り、又、新当主の父“斯波義種”(生:1413年・没:1475年)と甲斐常治が政敵であった事から、その対立関係が引き継がれた。更に、織田、朝倉氏等の重臣達も発言力を増し、次第に彼等の抵抗を抑えられ無く成る事態と成ったのである。

こうした事から内紛状態と成った三管領家トップの家格を誇った“斯波家”は、幕府内に於ける発言力を“畠山・細川”の両幕府管領家と比べて大きく後退させたのである。

9-(3):武力衝突に発展した斯波家の“主従抗争”

斯波家の“主従抗争“は5年後の1457年(長禄元年)に、武力衝突に迄拡大する。この“主従抗争”は、同じく斯波家重臣の“朝倉孝景”(=敏景・7代当主・生:1428年・没:1481年)並びに“織田氏”(敏広?・尾張国守護代)も絡み、両重臣共に“甲斐常治”方に与した事で、当主“斯波義敏”(生:1435年没:1508年)側が敗れるという結果と成った。

1458年(長禄2年)2月:

当主“斯波義敏”と“甲斐常治”等に拠る“主従抗争”は、将軍“足利義政”並びに第18代幕府管領“細川勝元”が仲裁に入り、ひとまず和解に至った。

9-(3)-①:内紛は“長禄合戦(1458年7月∼1459年8月)”に発展、その最中に、将軍“足利義政”は“足利政知(堀越公方)”支援の為の関東出兵命令を出すも、応じなかった“斯波義敏”

“長禄合戦”は越前国(福井県)を舞台として勃発した越前国守護“斯波義敏”と同守護代“甲斐常治“に拠る合戦群の総称である。甲斐氏は代々”斯波家“の執事と越前・遠江国の守護代を受け継いだ家系であるが、同時に“足利将軍家”の直臣扱いという関係にあった。

1458年(長禄2年)6月~8月:

1458年2月に“斯波家”の主従抗争はひとまず和解したが、抗争の火種は残った侭であった。6月に“甲斐常治”が病に倒れ、家督は子息の“甲斐敏光”(生没年不詳・越前・遠江国守護代に就くのは後の事と成る)が継いだ。折悪しくこの時”将軍・足利義政“は”斯波義敏“と”甲斐常治“に関東出兵命令を出し、同年11月15日迄に関東に出陣する様命じていた。しかし両者共に互いを警戒して動かなかったのである。

同年7月:

“甲斐常治”が病に倒れた事に対し”斯波義敏“はこの機を捉えて”堀江利真“(ほりえとしざね・生年不詳・没:1459年8月)を越前に派遣、合戦を引き起こした。斯波家の内紛“長禄合戦“(1458年7月∼1459年8月)の勃発である。

9-(3)-②:当主を罷免され、周防に追放された“斯波義敏”

1459年(長禄3年)2月:

幕府は再び調停を試みたが“斯波義敏”が拒否した為、幕府は守護代“甲斐常治゛に肩入れする事を明白にした。

同年5月13日:

将軍“足利義政”からの再三の“関東出兵命令”に対し“斯波義敏”は兵は集めたが、その兵力を“甲斐常治”の“金ヶ崎城”並びに敦賀攻撃に向けた。しかし守護代“甲斐常治”に敗れる結果と成った。守護代側で活躍した“朝倉孝景”(越前朝倉氏7代当主・同名の曾孫と区別する為、敏景と表す場合がある・生:1428年・没:1481年)は後に“越前・朝倉氏”を戦国大名として活躍する基を作った人物と成る。

こうした一連の“斯波義敏”の行動に8代将軍“足利義政”は怒り、家督を息子の“斯波義寛“(しばよしひろ・よしとお・生:1457年・没:1513年)に譲らせ、且つ“斯波義敏”を周防(山口県)の“大内教弘”(おおうちのりひろ・大内氏第13代当主・周防、長門、筑前、豊前、肥前守護・妻は山名宗全の養女・生:1420年・没:1465年)の元へ追放した。

こうして、三管領家トップの家格の“斯波氏”は最初に力を失う結果と成った。尚、前年6月に病に倒れていた“甲斐常治”はこの1459年8月に没した。

(2019年6月21日:敦賀市金ヶ崎町にて)(一乗谷朝倉氏遺跡にて・7代当主・朝倉孝景)

9-(4):その後も8代将軍“足利義政”に翻弄された“斯波家”の家督相続

“斯波義敏”は家督を罷免され、家督、並びに越前・尾張・遠江国守護職は僅か2歳の嫡男・“斯波義寛”(しばよしひろ・生:1457年・没:1513年)が継いだが、この決定も将軍“足利義政“は2年後の1461年(寛正2年)8月に翻し“斯波義将”の娘を曾祖母に持つ“斯波義廉”(しばよしかど・生:1445年・没年不詳)を斯波家第11代当主に就かせた。

この人事の狙いは遅々として進まない“古河公方・足利成氏討伐”に“斯波義廉”の父が斯波氏の遠縁“渋川義鏡”(しぶかわよしかね・生没年不詳)であり、彼が(堀越公方)“足利政知”の参謀として共に関東に下向した事から“斯波義廉”を当主に就ければ“斯波軍”の動員がよりスムーズに行くと考えたからである。

三管領家トップ“斯波家”の当主人事が“将軍・足利義政”の恣意で行われた史実からも、中央(幕府)政治に於ける斯波家の立場が“畠山・細川”の両幕府管領家と比べて大きく後退していた事を裏付けるものである。

“斯波家”当主人事は“応仁の乱”に至る過程に於いても紆余曲折を繰り返すが、之に就いては後述する。別掲の“三管領家のトップの家格にあり乍ら、最初に力を失った斯波氏略系図”を理解の助に参照されたい。

10:第15代幕府管領職に就いた“畠山持国”政治の概要・・1442年~1445年

第15代幕府管領“畠山持国”は不安定な幕政下に幕府ナンバー2の座に着き、幼将軍“足利義勝“夭折の後を継いだ同じく幼君“三寅(後の足利義政)”を助け“将軍空白期”の幕政を支える立場にあった。彼の政策は自身の経験から有力大名家の分裂、抗争を助長するものと成った事に加え、自身も自家の家督争いの火種を作り1455年に没した。彼も“応仁の乱(1467年)”に至る混乱を作った当事者の一人と言えよう。

以下に彼の“第15代幕府管領“としての主たる政治活動を時系列に記述する。

1442年(嘉吉2年)3月

“嘉吉の乱”で“赤松満佑”が擁立した“足利義尊”(あしかがよしたか・生:1413年・没:1442年3月)を討つ。足利尊氏の庶子、足利直冬の孫、足利冬氏の嫡男と伝わる“足利義尊”は、前項で記した様に“赤松満佑”が旗印としての大将に擁立したが、自ら陣頭に立つ事も無く、酒宴、連歌等の遊興に暮れていた事が“赤松盛衰記“に記されている。

“足利義尊”は”赤松満佑“等が自害すると逃亡し、諸方を転々とした後、1432年3月に僧侶の姿で京都に現われ“畠山持国”に保護を求めたが、畠山持国は家臣に命じて彼を討ち取らせている。

1442年(嘉吉2年)6月

“畠山持国”が第15代幕府管領職に就く

1443年(嘉吉3年)7月

第7代将軍“足利義勝”が急死。畠山持国は、同母弟の“三寅(義成=義政)”を将軍後継者に擁立した。将軍空白時代(1443年8月~1449年3月)の幕府にあって、幕府管領制を細川勝元と共に維持、強化する立場にあったが、両者は激しく政争を展開し、機能不全状態に至らしめる。

1443年(嘉吉3年)9月

“禁闕の変”を沈静化させた“畠山持国”であったが“神璽“は後南朝一派に持ち去られ、奪還は15年後の事と成り、それ迄の幕府、朝廷の大きな課題として残された。

1444年(嘉吉4年)1月~1445年(文安2年)4月

“畠山持国”は“嘉吉の乱”平定に功績を挙げ、強大化した“山名持豊(宗全)“に対する懐柔策として彼の要求に屈する形で“後花園天皇”からの“追討綸旨”を得て“赤松満政・教政父子”を討伐し”赤松家門“を断絶させ“山名持豊(宗全)”の勢力を極大化させた。この経緯については後述する。

“畠山持国”の主導によって断絶された“赤松家”は15年後の1458年に第18代幕府管領職にあった政敵“細川勝元”に拠って再興される。(詳細は長禄の変で記述する)

11:不安定な幕政状況の隙を突いて“後南朝”派が前代未聞の“内裏襲撃”を行い、神器を奪い去る“禁闕の変”が勃発する

11-(1):“禁闕(きんけつ)の変”勃発の背景

禁闕(きんけつ)とは皇居、内裏、禁裏の意味である。

第6代将軍“足利義教”は宿老・幕府重臣達が相次いで没した1433年~1435年以降“政治の死、万人恐怖”と称される政治スタイルに舵を切った。1434年(永享6年)8月には其れまでの歴代将軍の方針を転換し“南朝皇胤断絶“という”万人恐怖政治期”の彼らしい思い切った政策を打ち出したのである。

1441年6月24日に、その足利義教が“赤松満佑”に拠って暗殺された。“赤松満佑”は討伐されたが幕府権威は大きく損なわれた。その後の幕府は幼君“第7代将軍・足利義勝”が将軍就任後、僅か8カ月で夭折(1443年7月)し、後継の“室町殿”に7歳の弟(三寅~義成~義政)が擁立されると言う具合で“幼君時代”が続く事に成り、益々幕府権威は失われて行くのである。

“三寅”(後の将軍足利義政)が8代将軍に就くのは1449年4月であるから、第7代将軍“足利義勝”没後の6年間は“将軍空位”という状態であり、世の中は“土一揆”が頻発し、又、恐怖政治後の反動から“家督争い”が頻発するという状況で、室町幕府は真に“カオス(混沌・混乱)”状態の中にいたのである。

“後南朝派”に拠る反幕運動は、1428年(生長元年)12月に“北畠満雅”が伊勢国岩田(現在の三重県津市)で討ち死にした事で一端終息した。その際“後南朝派”に奉じられた“小倉宮聖承”は1430年4月の幕府との和睦で嵯峨に帰還したが、幕府から哀れな待遇下に置かれ1443年に没した事は既述の通りである。(6-15項11-(2)参照方)

しかし、6代将軍“足利義教”の暗殺事件に始まる室町幕府の“カオス(混沌・混乱)”状態を“後南朝派”は千載一遇の反幕活動再開のチャンスと捉えた。彼等は周到に準備をし、新たに“護聖院宮系”の“南朝皇胤”を奉じて内裏を襲撃し、そして宝剣・神璽を奪い去るという極めて手荒、粗暴な手段で“南朝再興”の為の“反幕行動”を決行したのである。

11-(2):“禁闕の変”勃発(1443年・嘉吉3年9月23日)に“赤松遺臣”が関わったとの説について

6代将軍“足利義教”が暗殺され、世の中を恐怖と混乱に陥れた“嘉吉の乱”は1441年(嘉吉元年)9月10日に“赤松満佑”が“城山城”で自害した事を以て鎮圧されたが、室町幕府の権威は地に堕ち、その一方で赤松氏に同情する向きもあった事も事実である。それが“禁闕の変”に“赤松遺臣が合力した”との説を生んだ根拠だが“禁闕の変”に“赤松遺臣”の“合力”は無かったというのが史実と考える。

11-(3):“禁闕の変”が勃発する状況を作ったカオス(混沌・混乱)状態の当時にも一時の安堵期があった事を伝える記事

“嘉吉の乱”で幕府が“赤松討伐軍”の編成に苦労し、注力していたその隙に付け込み“嘉吉の徳政一揆”が勃発し、同年(1441年)閏9月に幕府は“天下一同の徳政令(嘉吉の徳政令)”を発布する事を余儀なくされる等、幕府の権威失墜が続く状況であった。

こうした状況下の京都にも、戦闘の無い、一時の安堵が訪れた事を記す、時の大納言“万里小路時房“の記録がある。1443年(嘉吉3年)5月付の記録であるから”嘉吉の乱”も終息し“嘉吉の徳政一揆”も終結を見た“禁闕の変”勃発4カ月前の状況を伝えるものである。

南北両朝元弘・建武以来、不安休まらざるの処、近年争論無く干戈(かんか=戦)止

む。今すでに皇統自然に帰す。天運の理、神慮というべし(建内記・1443年=嘉吉3年5月9日条)

しかし“万里小路時房”(生:1395年・没:1457年)が上記の様に安堵した記事を残した僅か2か月後の1443年7月に室町幕府第7代将軍“足利義勝”(将軍在職1442年11月~1443年7月・生:1434年2月・没:1443年7月)”が就任僅か8カ月後、僅か9歳で没し、幕府の不安定さは益々深まって行った。

幕府は早世した“足利義勝”の後継に同母(日野重子)弟の“足利義政”(幼名三寅・三春・初名義成)を擁立したが“三寅”も未だ7歳の幼児であった事から幼君が二代続くという状態も不安定さに拍車を掛けた。

こうした状況に“後南朝派”が突け入ったのである。この事件に関する記録は限られているが、彼等が1443年9月に内裏に乱入し、神器を奪い去るという事件を起こした事を伝える記事を紹介して行きたい。

11-(4):“禁闕の変”の概要

弱体化し、権威を喪失していた幕政に対して“後南朝派”が吉野朝廷(南朝)の復興を唱

えて“後花園天皇”の“内裏”を襲い、三種の神器の中の“剣と神璽”を奪い後醍醐天皇の

先例を模して比叡山に逃れ“根本中堂”に立て籠もる。事件勃発から5日後に幕府は首謀

者の“日野資親”並びに“通蔵主(金蔵主説もあり)”を殺害するが、依然“神璽”(八尺

瓊勾玉=やさかにのまがたま)は後南朝一派によって持ち去られたまゝとなった。これが

第一の事件“禁闕の変”である。“朝廷”並びに“幕府”にとっては何としても“神璽”を

奪還すべく手を尽くすが見つからない侭15年を経る事になる。滅亡した”赤松遺臣”等の

執念が”長禄の変(1457年~1458年)“と称される奪還戦争に拠って”神璽”が奪還される

という第2の事件へと繋がる。

11-(5):“禁闕(きんけつ)の変”は広範な関係者が絡んだ事件であった

”禁闕の変“は6代将軍”足利義教“の恐怖政治に不満を抱いていた人々が、将軍並びに幕府権威の衰退という状況に乗じて反動行動に移ったという背景がベースにあり、加えて、貨幣経済の拡大、金融業への富の偏在に拠る較差拡大の被害者である下級武士、庶民達が”一揆“に訴える等、社会情勢が不安定化していたという状況も重なって、この事件に広範囲な関係者が存在したとされる。

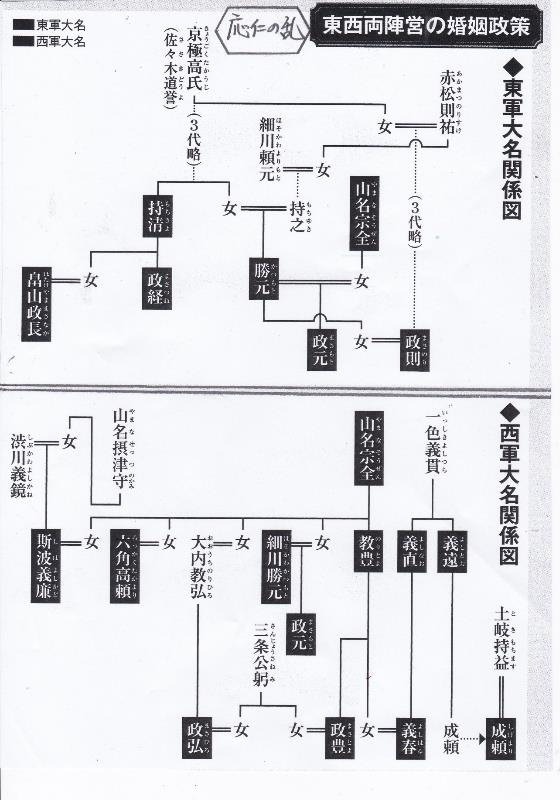

森茂暁氏は“南朝全史”の中で”禁闕の変“そして“神璽”奪還作戦に成功する14年後の”長禄の変“(1457年~1458年)“も含めて事件の全貌を紹介し、史実として関係者が後南朝派にとどまらず、日野家、そして“赤松家”を再興させる事で山名氏の強大化する勢力に歯止めを掛けようと目論んだ細川氏の関与も含め、有力大名の関与等、広範囲に及んだ事件であった事を下記の様に記述している。

嘉吉3年(1443年)9月23日の夜に起こった後南朝の一味に拠る土御門内裏襲撃、神璽強

奪事件(禁闕の変)は皇位の回復を悲願とする①後南朝勢力と②幕府政治に不満の体制内者

(公家と武家の双方に与同者がいた)とが結託して起こしたもので、天皇に近い日野家や細

川・山名といった有力大名に同心者が出た事は幕府体制の矛盾をさらけだす事となった。

この時三種の神器の一、神璽(八尺瓊勾玉)が“後南朝”一味に奪い去られた。しかしこの時 奪われた神璽は長禄元年(1457年)12月、吉野の奥、北山・川上に潜入した赤松氏の旧臣一 党が南朝後胤の”一宮(北山宮)“並びに”二宮(河野宮)”兄弟を殺害し、翌、1458年(長禄 2年)3月末に“南帝”の母の在所に乱入し、遂に奪還した。

この功績が認められ、赤松遺臣は“禁闕の変”~”長禄の変”を経て悲願の”御家再興”を果た したのである。

この時三種の神器の一、神璽(八尺瓊勾玉)が“後南朝”一味に奪い去られた。しかしこの時 奪われた神璽は長禄元年(1457年)12月、吉野の奥、北山・川上に潜入した赤松氏の旧臣一 党が南朝後胤の”一宮(北山宮)“並びに”二宮(河野宮)”兄弟を殺害し、翌、1458年(長禄 2年)3月末に“南帝”の母の在所に乱入し、遂に奪還した。

この功績が認められ、赤松遺臣は“禁闕の変”~”長禄の変”を経て悲願の”御家再興”を果た したのである。

11-(5)-①:“禁闕の変”を“日野有光”父子、並びに“赤松遺臣”達の仕業だと言い切った史料

“大乗院日記目録”の嘉吉3年(1443年)9月24日条に事件の概要が簡潔に記されている。ここでは内裏を襲撃し“神璽”を奪い去った事件は①南方“金蔵主”と②“日野有光父子”の関与に加えて③“赤松遺臣”の仕業だと言い切っている。

廿四日、夜、内裏炎。悪党の所為なり。神璽等紛失。南方金蔵主、日野一品入道父子(日

野有光・資親)、その他済々、山門(比叡山)ならびに京都において、殺害されおわんぬ。

その夜、主上(後花園天皇)は密かに左大臣亭(近衛房嗣=忠嗣)に行幸。賢所(八咫

の鏡を祀る場所でここでは宝鏡の事)これに同じ(無事であった)。宝剣紛失。翌日出現

(見つかった)。今度の儀、大略は赤松党の所為なり。神璽失せおわんぬ。

この記事では事件発生を9月24日と記述しているが、他の史料からもこの記述が“9月23日“の間違いである事が確認されている。

14年後の“長禄の変〈1457年12月〉”で“赤松遺臣”が“神璽(八尺瓊勾玉)”奪還に主要な役割を果たし、悲願の“赤松家再興”を果たすが”禁闕の変“の段階で“大乗院日記目録”の記述を裏付ける“赤松遺臣”側がリーダー的役割をしたとする他の史料の記述は無い。

結論として“赤松遺臣”は”禁闕の変“には関与していないと前述したが、何故”関与説“が生れたのか、その根拠を整理して置きたい。

11-(5)-②:“赤松家”の滅亡と“赤松家旧臣”が“長禄の変”で悲願の“主家再興”を果たした史実について

11-(5)-②-A :赤松家門の断絶

6代将軍“足利義教”が赤松満佑一党に暗殺され、幕府は“赤松満佑討伐軍”の編成を急いだが、事はスムーズに進まず、幕府管領“細川持之”は追討に功のあった者には“赤松惣領家の領地分捕り”を許可した。この事は結果として“山名持豊(宗全)・山名教之(やまなのりゆき・生年不詳・没:1473年)・山名教清(やまなのりきよ・生没年不詳)“の山名氏同族が夫々に播磨国、備前国、美作国の守護職を奪い取る事と成った。

以上に拠って“赤松惣領家”は没落したが、幕府方に付いた“赤松庶家”の“赤松満政”(生年不詳・没:1445年)は、赤松満佑の弟“赤松義雅”を自陣で切腹させるという功を上げ“嘉吉の乱”終結後に“播磨守護職”を巡って“山名持豊(宗全)”との争いの結果、僅かに播磨国内で幕府御料所となった明石、加東、美嚢3郡の“分郡守護職”が与えられたが、山名持豊(宗全)は尚も播磨国全体の掌握を主張した。

後ろ盾の6代将軍“足利義教”を失った“赤松満政”の発言力は弱くその上、第15代幕府管領“畠山持国”(在職1442年~1445年・畠山満家嫡男・生:1398年・没:1455年)も実力者“山名持豊”に対しての懐柔策から“山名持豊(宗全)”の強引な申し出を認めるという結果に成った。

不満を抱いた“赤松満政”は1444年10月に子息“赤松教政”(あかまつのりまさ・生年不詳・没:1445年)と共に播磨国に下り、山名軍勢と小競り合いを開始、これに対し11月には山名持豊(宗全)を初めとする山名一族総掛かりの赤松家攻撃に見舞われたのである。

この攻撃に幕府も加担する事となり1445年1月に益田氏、毛利氏等、山陽、山陰の有力国人達を動員し、更には“後花園天皇”の“赤松満政追討綸旨”を得て総攻撃を行なった。

1445年(文安2年)4月24日:

“赤松満政”の従弟“有馬持家(生:1396年・没:1450年)”は、当初は赤松満政に協力したが、幕府軍の参加で劣勢になると寝返り、逆に赤松満政・赤松教政父子を討ち取ったのである。“赤松満政”父子の頸は五条河原に架けられたと“師郷記(貴族の中原師郷が1420年~1458年迄を記した日記)“は伝えている。

この結果、赤松家は先の惣領家“赤松満佑”の滅亡だけで無く、赤松氏庶家の赤松満政・教政父子までもが滅亡し“赤松の家門”が断絶する結果と成った。

11-(5)-②ーB:赤松遺臣が悲願の“主家再興”を果たした“長禄の変”の政治背景

“赤松家”は以上の様に断絶と成り、その再興は“赤松家遺臣”にとっての悲願と成った。

“禁闕の変”(1443年9月)で“神璽(八尺瓊勾玉)”が後南朝一派によって持ち去られた。“天皇制”を伝統的国家体制とする朝廷・室町幕府にとっては由々しき問題であり、何としても奪還しなくてはならない最重要テーマと成った。“赤松遺臣”の“主家再興”という悲願と“神璽”奪還という朝廷並びに幕府の最重要“政治課題”が結び付き“赤松遺臣”に拠る“長禄の変”(1457年~1458年)へと結び付く。

時の幕府管領職は第18代“細川勝元”(幕府管領職を3回務めている。1回目第16代・在職1445年~1449年・2度目第18代幕府管領・在職1452年~1464年・3度目第21代幕府管領・在職1468年~1473年)であったが、彼は極大化した“山名氏”牽制の為に“赤松氏再興“を策しこれを後押ししたのである。

“長禄の変”の詳細については後述するが、結果、赤松遺臣は悲願の“お家再興”を勝ち取る。この時の“赤松家当主”は当時満3歳だった第9代当主“赤松政則”(あかまつまさのり・後に加賀半国・播磨・美作・備前守護大名と成る・父は赤松時勝・生:1455年・没:1496年)で“赤松政則”は一代で“赤松家の全盛期”を築き上げる。尚、彼の祖父は“赤松満佑”の実弟で“嘉吉の乱”の際には消極的な態度で臨み、最後には“城山城”から逃げ出し、敵方に投降したが自害に追い込まれた“赤松義雅”(生:1397年・没:1441年9月9日)である。

11-(5)-②ーC :赤松氏略系図

上図にある“赤松政則”(加賀半国、播磨、美作、備前国守護大名・第9代当主・生:1455年・没:1496年)は父・赤松時勝(赤松満佑の甥・赤松義雅の子・生:1433年・没:1455年)が辛くも赤松満政に庇護され生き延びたお蔭で“赤松家再興”が可能と成った。その後彼一代で赤松家の全盛時代を築き上げる事に成る。

11-(5)-③:山名氏も“禁闕の変”に関与した事を伝える記事

”康富記“(外記局官人中原康富の日記・1408年~1455年に及ぶ・生:1400年・没:1457年)の1449年(文安6年)7月1日、3日条に山名氏の被官人が“禁闕の変”に関与した可能性があるとの記述が残る。“去る嘉吉3年(1443年)中内裏を焼く謀叛人余党で、山名被官人、臼井の部類5人が尾張で捕えられ、京都で処刑された“と書かれている。

11-(5)-④:その他“禁闕の変”に関与した人々を伝える記事

”康富記“の嘉吉4年(1444年)2月12日条には“紀伊国玉木の小番衆(主君の側近)が昨年の“禁闕の変”に協力した理由で主君で当時第15代幕府管領職にあった“畠山持国”の被官“遊佐宅”に於いて誅された“との記述も見られる。

信憑性については何れも裏付けが無いが“禁闕の変”には、名も無い者達を含め、相当の数の予同者が居たと考えられ、この事件が決して偶発的では無く、幕府の支配体制の歪から起きるべくして起きた事件だと“闇の歴史、後南朝”の著者“森茂暁”氏は指摘している。

11-(5)-⑤:”禁闕の変“で主要な役割を果した人物。

ア:”日野有光“(生:1387年・没:1443年)

“日野有光”(生:1387年・没:1443年・既掲の足利氏と裏松家系図参照方)は第3代将軍“足利義満”の縁者であった事から重用され、娘は第101代“称光天皇”の后となった。彼も1421年には権大納言に成る等、廷臣のトップに登り詰めた人物である。

しかし“足利義満”が没した(1408年5月)後の1425年(応永32年)3月2日(師郷記・看聞日記には3月3日とある)には“院執権”と“権大納言”を辞して出家している。これは父“足利義満”政治を否定した第4代将軍“足利義持”の政策の煽りを喰ったもので“日野有光”にとっては意に反する出家であったと伝わる。

その後も第4代将軍“足利義持”との確執は続き、1427年には室町殿から追放されている。この時点から“日野有光”の凋落人生が加速する。第6代将軍“足利義教”時代(1428年~1441年)にも不興を買って失脚し、所領を没収され、家督と所領は弟の“日野秀光”(=家秀・生:1401年・没:1432年)が継ぐと言う不遇に見舞われている。

更に“日野有光”は第101代“称光天皇”(後光厳流を継ぐ天皇・在位1412年~1428年・北朝系皇統図参照方)の妃になった娘が男子に恵まれない侭、天皇が崩御(1428年)した事で彼の不遇が加速した。

“称光天皇” 崩御後、皇位継承は“崇光天皇の皇統(伏見宮系統)”の“後花園天皇(在位:1428年譲位1464年)”に移った。この事で、朝廷で長く主流の地位を占めた“後光厳院流”に属し“日野有光”をトップとする廷臣達は“崇光院流(伏見宮流)”にその座を明け渡す事と成り、政治的に不遇と成ったのである。(禁闕の変における日野有光・・田村航著)

彼の不運は尚も続いた。前項(6-15項)で記した様に“千也茶丸(後の足利義勝)”の誕生(1434年2月)祝いに、蟄居を言い渡されていた”日野(裏松)義資“を訪ねた事で数十人が6代将軍”足利義教“処罰された(1434年2月)が”日野有光“もその中の一人だった。彼はその罪を逃れる為に逐電し、彼の子息”日野資親“も出家に追い込まれたのである。

この様な経緯から”日野有光“が当時、幕府・朝廷に大いに不満を抱いていた事は明らかであり、自らの起死回生を子息の”日野資親“と共に”禁闕の変“の決起行動に賭けたと考えられる。”禁闕の変“という前代未聞の事件に天皇家、並びに、将軍家との縁戚関係があり、名門中の名門の”公卿家“である”日野家“から、しかも首謀者として旧南朝勢力に加担した人物が出た事は驚くべき事であった。

2-(1)-②で別掲した“足利氏と日野(裏松)家系図”を今一度将軍家と日野家の関係の理解の助とされたい。

イ:内裏襲撃一派が奉じた“通蔵主”並びに“金蔵主”

”禁闕の変“で、襲撃一派が奉じたのが”通蔵主“(つうぞうす・世明王の王子との説、金蔵主の兄との説等二人については諸説がある・生年不詳・没:1443年)並びに”金蔵主“(こんぞうす・通蔵主の弟とされる・生:1429年?・没:1443年)の兄弟であった。

両人の父親に就いては“後亀山院”とする説(康富記・1443年・嘉吉3年9月26日・28日条)並びに“護聖院宮”(ごしょういんのみや・後村上天皇の皇子)説(師郷記1443年・嘉吉3年9月26日条)の二説があり一定しないが、別掲の“南朝系皇統図・北朝系皇統図”では有力説とされる“護聖院宮”の皇統として書かれている。

11-(6):室町幕府の“対南朝皇胤政策”に就いて

11-(6)-①:穏健策を執った第4代将軍“足利義持”

第4代将軍“足利義持”の“対南朝皇胤政策”は概して穏健で“出家奨励策”を執ったとされる。1409年(応永16年)11月に“後村上天皇”の孫に当たる“成仁”を出家させた事が“東寺執行日記(とうじしゅぎょうにっき=歴代の東寺執行が書き継いだ記録。1330年~1751年に亘る記録だが、中途断続している)”に記録されておりこの説を裏付けている。

11-(6)-②:両統併存の考えを決めた“鎌倉幕府”以来の方針を破棄し“南朝皇胤根絶政策”に転換し”後南朝派”の反幕府運動を生んだ第6代将軍“足利義教”

以下に改めて幕府の皇統に対する政策の歴史を簡単に振り返る。

ア :“鎌倉幕府”が決めた基本方針

鎌倉時代後半期に、天皇家は第89代“後深草天皇”(在位1246年譲位1259年・生:1243年・崩御:1304年)の“持明院統(北朝)”と第90代“亀山天皇”(在位1260年譲位1274年・生:1249年・崩御:1305年)の“大覚寺統(南朝)”二つの皇統に分かれた。

鎌倉幕府の基本方針は“両統併存”であった。しかし幕府のこうした姿勢は両統の間に対立と抗争を生じさせる原因と成った事は6-8項で記述した通りである。

鎌倉幕府の基本方針は“両統併存”であった。しかし幕府のこうした姿勢は両統の間に対立と抗争を生じさせる原因と成った事は6-8項で記述した通りである。

イ:室町幕府第3代将軍“足利義満”は“南朝”に皇位の両統迭立を約束して“南北朝合一”を実現させた。“足利義満”も伝統的な“両統併存(両統迭立)”の考えから脱していなかった事を裏付けている。しかしこの約束は守られず“後南朝派”の反幕行動が以後続く事になる。

ウ:“両統併存(両統迭立)”方針は“至強(将軍家・幕府・武士層)”が抱えた“呪縛”と成ったが、この呪縛からの解放策として、一転して“南朝皇統根絶”という思い切った方針を打ち出したのが第6代将軍“足利義教”であった。

“後花園天皇”擁立を不満とする一派(北畠満雅)に担がれ、抵抗した南朝最後の天皇“後亀山天皇”の孫“小倉宮聖承(生:1406年?没:1443年)”も結果として和睦に追い込まれ(1430年)“京”に戻ったが、その後の困窮の極みの生活の末に哀れな最期(1443年)を迎えた事は既述の通りである。

エ:“南朝皇統根絶“方針を掲げた6代将軍”足利義教“は尚も”南朝皇胤“の根絶活動を続けた。”後亀山天皇“の弟宮の”惟成=護聖院宮“系の皇統の根絶である。“禁闕の変”は、結果として“護聖院宮系”の皇統を担ぐ“後南朝一派”が起こした“反幕・反朝廷”の事件であり“長禄の変”はその“後南朝方”の最後の抵抗行動”であった。この戦いで幕府側が勝利し“後南朝派”が敗れた事で、鎌倉時代後半以降、連綿と続いた二つの皇統に拠る”皇位争奪“の戦いは終息したとされる。

オ:第6代将軍”足利義教“が“南朝皇統根絶”という思い切った方針へ転換した経緯を裏付ける史料の紹介“看聞日記”の1434年(永享6年)8月20日条、並びに9月18日条の記事は、6代将軍“足利義教”が“南朝皇統根絶”へと方針転換、政策転換をした事を伝えている。そこには彼が“南方御一流、断絶さるべし”との表現で“南朝皇統根絶”の方針を明確に打ち出した事を記している。

1434年8月20日条:そもそも聞く、南方護正(聖)院宮両人,喝食に成し申さる。御遺跡を置かるべからずと言々。奉公殿上人等少々禁裏召し仕はるべきの由、日野(広橋兼郷カ)をもって内裏へ申さると言々。およそ南方御一流、今において断絶さるべしと言々。喝食は常徳院主海門和尚、鹿苑院主等弟子に成し申さると言々

1434年9月18日条:そもそも聞く、護正(聖)院奉公殿上人(ハ)五人、禁裏奉公すべしの由仰さる。御遺跡は断絶、御領は御喝食両人に割分。相残る分殿上人五人懸命の地に給ふ。因幡国衙は三条に遺はさると言々。この国衙は崇光院御管領の分国なり。旧領いよいよ他物たるの条、無念なり。

=解説=

両日の記述共に“護聖院宮”に就いての記事である。護聖院宮は室町時代に存在した“南朝系”の世襲宮家の一つ“惟成親王”(後村上天皇第3皇子に比定する説が有力である。生年不詳・没:1423年)の皇統である。別掲した“南朝系皇統図・北朝系皇統図”に示す様に、第98代“長慶天皇”並びに、第99代“後亀山天皇”の弟と推定され“南北朝合一”後に“護聖院宮家”を興し、その初代親王に成ったとされる。皇位奪回を目指して積極的に活動した“後亀山院”流の“小倉宮”とは異なり、室町幕府体制に順応的であった。

上記日記の大意は“護聖院宮”流の二人の皇子を“喝食(かっしき=幼少で禅寺に入り斎食を行う際に食事の順序などを大声で唱える者)”とし、宮家は断絶させ、奉公人(五人)は朝廷で召し使う事(つまり家来を召し上げる事)としている。

又8月20日条には“およそ南方御一流、今において断絶さるべし”とある。この記述こそが、6代将軍“足利義教”がこの時点で“南朝皇胤断絶”を打ち出した事を裏付ける証拠史料である。文中にある“護正(聖)院宮両人”とは兄宮“通蔵主”と弟宮“金蔵主”を指す。兄宮“通蔵主”は相国寺常徳院に喝食として入室させられ、弟宮“金蔵主”は万寿寺の僧になっていたとされる。二人の兄弟宮は共に幕府体制下の京都五山制度に組み込まれた寺の僧侶であったが”禁闕の変“で俄かに皇位回復運動のシンボルに祭り上げられたという事である。

幕府体制に順応的であったはずの両兄弟宮が奉じられ、反幕の動きに転じた事で、当時の室町幕府として再度“南朝皇胤”の存在に大きな危機感を抱いた事は間違い無い。

11-(7):“源尊秀”と“楠木正秀”

”禁闕の変“に関与したとして“大乗院日記目録”に具体名を挙げて記されたのは上記した“金蔵主”と“日野一品入道父子(日野有光・日野資親)“だけだが、他の史料には”禁闕の変“でリーダー的役割を果たした人物として“源尊秀”と“楠木正秀”の2名が挙げられている。以下に紹介して置きたい。

11-(7)-①:源尊秀(高秀)

“看聞日記”1443年(嘉吉3年)9月24日条に“南方謀反大将・源尊秀と号す”とあり、又“康富記”の9月26日条にも“後鳥羽院後胤と云々。鳥羽尊秀と号す”とある。

“護聖院宮”皇統の両宮に就いては上述したが、兄宮“通蔵主”が源尊秀(=尊主王)だとする説もあり、裏付けは取れていないが“源尊秀”なる人物が山門(比叡山延暦寺の異称)への臨幸を企てた首謀者の一人であった事は確かと思われる。しかし“源尊秀(高秀)”に就いて“闇の歴史、後南朝”の著者“森茂暁”氏は以下の様にその信憑性を疑っている。

”禁闕(きんけつ)の変“は単なるハプニングでは無く”看聞日記”が”すでに天下大乱、言語道断の次第(1443年・嘉吉3年・9月24日条)と述べた様に、大掛かりなクーデターと言っても過言では無い。しかもこの事件が構造的な性格を有している事は予同者の出身、事蹟を調べると明らかとなる。先ず源尊秀(高秀)である。この人物が”後鳥羽院後胤(康富記・1443年・嘉吉3年9月26日条)とされている点に注目したい。後鳥羽院は、かの“承久の乱”(1221年・承久3年)で敗れ、隠岐に流され、1239年(延応元年)に配所で没した。“康富記”に“後鳥羽院後胤”とあるが、源尊秀(高秀)と後鳥羽院との間には約200年の時間的隔たりがある。(略)皇籍回復(皇位獲得?)への夢が源尊秀(高秀)の血を沸かせ、利害を共にする勢力と組む事もあり得よう。(略)現存の南朝系図の中には源尊秀(高秀)を後亀山院の曾孫とするものがあるが、もとより信を置くに足りない

11-(7)-②:楠木正秀

襲撃実行部隊のリーダーが“楠木正秀”で、彼が楠木氏、和田氏等から成る軍勢を率いて内裏に乱入し、内裏から奪った“神璽(八尺瓊勾玉)“を比叡山に持ち込んだとする説があるが裏付ける史料は無い。彼の出自については、楠木正儀の子、又は孫という説、又“和田法眼良宗“の子で楠木正儀の養子になったとの説もある。“楠木正秀”の生没年は不詳とされるが没年を1446年とする説もある。

事件直後に“朝敵討伐令”が出され“金蔵主”並びに“日野有光”等は討ち死するが“楠木正秀“は逃亡したとの説が伝わり、其の後の彼に関する話として“義有王”(=別携南朝皇統図・北朝皇統図にある円胤とされる)を奉じて挙兵する(1447年12月)が”畠山持国“並びに“細川勝元”等が率いる3万の大軍に次々と拠点を落とされ“義有王”(=円胤)と共に“阿瀬川城”(和歌山県有田郡有田川町中原黒石山頂)で戦死したと伝わる。

11-(8):“禁闕(きんけつ)の変”の戦闘状況、並びに顛末を伝える史料

筑波大学所蔵の“北野社家日記”は戦闘の状況を以下の様に伝えている。

九月廿三日丑尅(コク)、南帝(通蔵主)并将軍高秀(源尊秀)ト号(さけぶ)テ、一条

内裏ニ凶賊押寄、鬨(とき)聲ヲ上焼失、主上(後花園天皇)近衛(房嗣)殿ヘ御スヘ

リ在之、其マ丶夜中、山門中堂ニ閇籠之由、山門ヨリ注進之間、管領畠山(持国)左衛

門督入道可誅罰之由、山徒中ヘ被下知之間、悉追払生取廿四人、京都ヘ渡了、南帝土佐

国ヘ奉流了、

この史料には既述した史料よりも事件に關係した人物についての記述があるので興味深い。他の史料に拠る情報も併せると事件の様子がより詳しく見えて来る。

1443年(嘉吉3年)9月23日:

午前1時~午前3時頃、南帝(通蔵主)並びに将軍“源高秀”等の下に集まった凶賊200∼300人が“神泉苑“で集合し決起した。神泉苑(京都市中京区にある東寺・真言宗の寺で開基は空海。創建は824年である。元々は天皇や廷臣の宴遊の場であったが、中世以降は荒廃し、徳川家康が二条城を造営した際に敷地の大部分が二条城城内に取り込まれた為、著しく規模が縮小された)集まった200人∼300人の中には甲冑を身に付けた者もいたが、皆が兵具を帯びていた訳ではなかった。

凶賊200∼300人は内裏に押し寄せ、鬨(とき)の声を上げて内裏に火をかけた。後花園天皇は左大臣“近衛房嗣”(このえふさつぐ・後に関白・太政大臣に昇る・生:1402年・没:1488年)の邸に逃げ難を避けた。又、内裏の賢所(かしこどころ=神殿・皇霊殿・と共に宮中三殿の一つ。神鏡・八咫の鏡を祭ってある)は無事であった。

一味は三種の神器の中“剣と神璽(八尺瓊勾玉:やさかにのまがたま)”を奪って比叡山に入った。これは“後醍醐天皇”の先例に倣った行動である。山門の僧兵達に決起を呼び掛けつつ東塔“根本中堂”と西塔“釈迦堂”に立て籠もり、山門の衆徒達を引き入れて大規模な騒乱に持ち込もうとの企みであった。

同年 9月24日:

この事件に対する幕府の動きは早かった。第15代幕府管領“畠山持国”(在職1442年~1445年2度目の第17代幕府管領職、在職1449年~1452年も務めている・生:1398年・没:1455年)は“後花園天皇“に”凶徒追討の綸旨“を要請した。

この時“三寅~三春丸(後の足利義政)”は“室町殿後継者”に決まっていたが、未だ満7歳で、将軍宣下を得る6年前であった。

権威を喪失し、幕政も不安定な状況下でこの局面に対応する為に、室町幕府は”天皇綸旨“に頼らざるを得なかった事が分かる。“至強(将軍・幕府・武士層)”勢力が統治力を弱めた時に“至尊(天皇・朝廷・貴族層)”勢力の権威に頼るという“日本の政治体制の特異性(至強勢力と至尊勢力の併存)“がここでも現われている。

同年 9月25日~26日:

“天皇綸旨“の効果は覿面(てきめん)で、比叡山の山徒達は凶賊、つまり“朝敵(後南朝方)”に協力する事を拒む旨を使節を通じて幕府に通知している。こうした状況に置かれた“凶賊“は山門の支援を受けられず、9月25日夕刻から26日明け方にかけての戦いで完全に鎮圧された。

この戦いで両宮の中の兄宮“通蔵主”が討たれ(弟の金蔵主だとする説もある)“日野有光”も討たれた。子の“日野資親”は捉えられ六条河原で斬罪された。

奪われた神器のうち、宝剣は“清水寺”で翌日発見され朝廷に返されている。しかし神璽(八尺瓊勾玉:やさかにのまがたま)は持ち去られたまゝ“後南朝派”の手元にあり、朝廷(北朝)の手元に戻るのは後述する“長禄の変(1457年~1458年・長禄元年~長禄2年)”で“赤松遺臣”が奪い返し、朝廷に返還される迄の実に15年後の事と成る。

11-(8)-①:神泉苑訪問記・・2019年3月11日(月):

東寺真言宗の寺院の同寺は“二条城”の南に位置し、元は“平安京大内裏”に接して造営された天皇の為の庭園であった。

824年に創建され、開基は”空海”。当初の敷地は二条通りから三条通り迄、南北約500m、東西約240mに及び(約36000坪)池を中心とした大庭園であったが、施設の多くが二条城内に取り込まれ、今日の姿は写真に示す様に池を中心に極く一部が残されただけで、往時の面影は全く無い。当日は雨の為もあったのであろう、訪れる観光客も殆ど無かった。伝承では源義経と静御前が出会った場所とされる。

季節を問わず、どんな日照りの年にも涸れる事が無い“神泉苑”の池には竜神(善女竜王)が棲むと言われ、824年に東寺の“空海”と西寺の“守敏”が祈雨の法を競い、空海が勝ったとの記録が残る。神泉苑で密教僧に拠る雨乞が行われた記録も多く残って居る。

我々の訪問時も雨が降って居り、この寺の伝説との因縁を感じた訪問であった。

11-(9):奪い去られた“宝剣”が見付かる

1443年(嘉吉3年)9月25日:

“看聞日記”には、凶賊が清涼殿に乱入した時(9月23日)に、未だ就寝前だった“後花園天皇”は“議定所”に逃れ、女官の大納言典侍が“宝剣”と“神璽”を持って逃げ出したところを賊徒に奪い取られたと書かれている。

混乱の中で“内侍所(=賢所・神鏡を安置した場所)“から宝鏡は取り出されていた為、無事で、翌日(9月24日)には天皇が逃れた近衛殿に移された。(師郷記)

宝剣は9月25日早朝に清水寺の僧“心月坊承桂(珪)”が清水寺内陣で見つけ、幕府に連絡し、直ちに内裏に戻された。西園寺家の日記“菅見記”には宝剣は比叡山(山門)から幕府管領“畠山持国”の元に戻ったと書かれているが、当時の他の記録の殆んどには“清水寺”で発見されたと書かれている。発見者の僧の素性等は不明であるが、彼には褒美として、討たれた“日野有光“の子で、六条河原で斬罪となった“日野資親”の所領“美濃国加納郷“が与えられた事が史料に認められる。

11-(9)-①:“神璽”だけが持ち去られた理由

“宝剣”は賊徒から返却された。しかし“神璽”(八尺瓊勾玉:やさかにのまがたま)“は“後南朝派”に持ち去られた。何故“宝剣”を返却した凶賊が“神璽”だけを持ち去ったのかについて“闇の歴史、後南朝”の著者・森茂暁氏は以下の様に理由を述べている。

①:三種の神器の中、宝鏡は第69代“後朱雀天皇”(在位1036年~1045年)の1040年(長暦4年11月10日から長久元年に改元)9月9日の内裏焼亡の際に賢所が焼失し“宝鏡は正しき形体を存ぜらるに至れり(帝室制度史)“とある様に古代からの原形を留めていない。

②:宝剣は“源平合戦”の長門“壇ノ浦の戦い(1185年)”で海中に没し、宝剣の無い状態で即位した第82代“後鳥羽天皇”(在位1183年~1198年)は、生涯コンプレックスを抱いていた。宝剣探索はその後も続けられたが1187年に断念し、第三皇子を第84代“順徳天皇”として践祚させる際に、伊勢神宮から祖父“後白河法皇”(第77代天皇:在位1155年~1158年、法皇在位1158年~1192年3月)に献上されていた剣を新たに“宝剣”と見做す事に決めた。従って古代から引き継がれた“宝剣”では無い。

③:以上の史実から“宝鏡”と“宝剣”と比べて“神璽(八尺瓊勾玉)”は、古代からの原形を留めているという点から“三種の神器”の中で、より尊重されていた。この事は“神宮徴古館本太平記”に“八坂瓊曲玉だけが神代からの原形を留める故に三種の神器の中でも真の神璽だ“との記述から確認出来る。

そもそも三種神器と申は、一は羽明玉(はあかるたまの)神素盞雄尊(すさのおのみこ

と)に奉たまひし八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)なり。是を神璽となつく。一は大虵

の尾中にありし天村雲剣(あめのむらくものつるぎ)なり。是を宝剣と号す。一は真坂

樹(まさかき)の中枝にかゝりし真経津鏡(まふつのかがみ)なり。是を内侍所とまふ

す。されは八坂瓊曲玉こそ神代より伝れる重宝にて候へ、故に今神璽と申は此玉にて候

なり。

この“神璽”が“長禄の変”(1457年~1458年)で“赤松遺臣”に拠って奪還される迄、15年間も朝廷(北朝)の手元に戻らなかった事が朝廷・幕府にとって如何に重大事であったかは、1443年(嘉吉3年)10月29日の“東寺執行日記”に“神璽御出現”の為の祈祷が東寺鎮守において行われた記録でも裏付けされている。

11-(10):南朝皇胤・護聖院宮系“通蔵主”並びに“金蔵主”を殺害した事に留まらず南朝皇胤・小倉宮系“小倉宮教尊”をも滅ぼした室町幕府の“南朝皇胤根絶方針”

1443年(嘉吉3年)9月28日:

護聖院宮系の両宮の中、比叡山の戦いで討たれたのが二人の中の何方の宮なのか、に就いては、幕府が兄の“通蔵主”を四国に流罪にする途中、摂津太田(大阪府茨木市)で殺害したとの記録がある事から、弟“金蔵主”が比叡山で討たれたと言う事になる。

尚、幕府は事件後に捕えた50余人を六条河原で処刑したとの記録も残っている。

同年 10月:“小倉宮教尊”も捕えて流刑に処す

父“小倉宮聖承”が哀れな生活を余儀なくされた上に、1443年5月に没した事は既述の通りだが、只一人の遺児で“勧修寺”に入れられた“小倉宮教尊”も幕府は“禁闕の変”への関与を疑い“隠岐島”へ流罪としている。しかし乍ら彼がこの事件に関与したとの記録は無い。

幕府としてはこの前代未聞の事件が起こる2カ月前の7月に幼君“7代将軍・足利義勝”が夭折したばかりでもあり、幕政が極めて不安定な状況下“南朝皇胤”の存在に対する危機感を強め、再び“後南朝派”に拠る同様の事件が起こる事を避ける為“勧修寺”に入っていた“小倉宮教尊”までを捕え(1443年10月)隠岐の島に配流した。

“小倉宮教尊”は此の地で歿し、彼の墓は“島根県知夫村郡”の“松養寺”に在る。結果として南朝皇胤“小倉宮家”も断絶となったのである。

11-(11):“長禄の変”で”一の宮“並びに”二の宮“が討たれた事で完了した室町幕府の“南朝皇胤根絶やし”政策

上記した“禁闕の変“に連なる”南朝皇胤”の処分で室町幕府の“南朝皇胤根絶やし政策”は前進したが、未だ“神璽”を持ち去って行方をくらました“後南朝勢力”並びに“南朝皇胤“の始末はついていない侭であった。

この始末は15年後の“長禄の変(1457年~1458年)”で“南朝皇胤”の”一の宮“(白天王=北山宮)並びに”二の宮“(忠義王=河野宮)が討たれた事で完了する。“長禄の変“については後述するが”一の宮・二の宮“がどの様な系譜の”南朝皇胤“なのかに就いては明確な事は分からない。従って別掲した”南朝系皇統図・北朝系皇統図“にも記されていない。

11-(12): “小倉宮教尊”が入れられた“勧修寺”訪問記・・2019年2月11日

“勧修寺”は赤穂事件で知られる大石内蔵助が討ち入りを決断し、準備をする期間(1701年5月?~11702年9月?)隠棲していた山科にある。先ずは“大石内蔵助”が隠棲していたとされる史跡“岩屋寺”を訪ねた。(京都駅~山科駅~BUS大石神社前下車・岩屋寺等訪問)

岩屋寺から“勧修寺”へは徒歩で向かっても20分程の距離だとの事であったが、当日は雨であった為バスを利用した。開基を第60代“醍醐天皇”(在位897年~930年)とする門跡寺院で、母胤子(たねこ)が若くして没した為“醍醐天皇”が追善の為に“宮道弥益”の邸宅跡を寺に改めたのが“勧修寺”だと伝わる。創建は900年であるから1100年以上を経た古刹(こさつ=古い由緒のある寺)である。異説として905年の太政官符の記録に“胤子が生前建立した”とある事から、創建を胤子が没した896年以前だとする説もある。

所在地は京都市山科区勧修寺仁王堂町で、交通の便は良くないが勧修寺から地下鉄東西線・小野駅迄は徒歩で行ける。そこからJR山科駅に戻れば京都駅は近い。

“勧修寺”で知られるのは“今昔物語”(成立年並びに作者不明・1120年代~1150年代と推測する説もある)にある“藤原高藤”と宮道弥益(みやじのいやます・生没年不詳)の娘“列子(たまこ)“のロマンス話である。二人が結ばれ、出来た娘”胤子“(たねこ・生年不詳・没:896年)が後に第59代“宇多天皇”(在位887年~897年)の女御と成り“醍醐天皇”を生んだという史実に基づいている。

何れにしても、勧修寺と“醍醐天皇”誕生との関係は深い。“藤原高藤”と“列子”が恋を語らったとされる“勧修寺氷池園”は平安時代には、毎年正月2日にこの池に張る氷を宮中に献じ、その氷の厚さでその年の五穀豊凶を占ったとされ、京都でも指折りの古池とされる。

皇室や藤原氏の庇護の下で栄えたが“応仁の乱”と“文明の兵火”で焼失し衰退したが、江戸期に“徳川氏”と皇室の援助で再興された。今日の姿は、比較的コンパクトでしかも門跡寺院らしい雰囲気を漂わせた美しい寺である。

(京都市山科区にある勧修寺。本堂、宸殿をバックに写したもの。氷池園は前面に広がる)

11-(13):“禁闕の変“で”後南朝“方がいとも簡単に鎮圧された理由・・“山門(比叡山延暦寺の異名)”を味方に出来るとの読み違いがあった

前項6-15項の27-(5)で、恐怖政治期に入っていた将軍“足利義教”が、山門を目の敵にし、比叡山の山徒を徹底的に軍事征圧した(1433年10月~1434年2月)事を記述したが“禁闕の変”の凶賊達(後南朝方)は、彼等が決起すれば“山門”は幕府に対する意趣返しから自分達と連携するに違いないと読んだのである。

ところが“天皇綸旨“の効果が覿面(てきめん)に効いた事もあり、比叡山の山徒達は“禁闕の変”の“凶賊達=朝敵“に協力する事を拒み、その旨を使節を通じて幕府に通知して来たのである。これは“禁闕の変”の凶賊達にとっては全くの読み違いであった。山門の支援を受ける事が出来なかった為“後南朝方”は9月25日夕刻から26日明け方の戦いで完全に鎮圧された。

12:“畠山持国”と“細川勝元“の“代理戦争”と成った有力守護大名の家督抗争

“畠山持国”は自身が第6代将軍“足利義教”に拠って家督を追われ、将軍が暗殺された直後に自らが武力を用いて弟“畠山持永”から家督を奪い返した(1441年閏9月)。こうした自身の経緯もあって、第18代幕府管領職に就く(在職1442年6月~1445年)と自分と同じく6代将軍“足利義教“に拠って家督を追われた大名達を復権させる支援政策を推し進めた。

幕府ナンバー2の立場の幕府管領“畠山持国”がこの様に家督回復を支援した事で、有力守護大名家に於ける家督抗争が全国的に惹起され、結果として有力守護大名家の分裂、抗争を拡大させたのである。一方でこの政策を採った事で“畠山持国”自身の勢力拡大に寄与した。この事は、政敵“細川勝元”側にとっては由々しき問題と成り、細川側も対抗上同様の動きをする様に成り、家督抗争は“畠山持国”と“細川勝元“の勢力争いの“代理戦争”の様相を呈して行った。

以下にその代表例として“信濃国・小笠原家”の家督抗争と“加賀国・富樫家“の家督抗争を記述する。特に“加賀国・富樫家“の事例は結果として”加賀国“を”一向一揆“側が支配するという大きな影響を与える事に成る。

“将軍空白の期間(1443年7月∼1449年4月)”に幕府を支えるべき“幕府管領家”が家督争い、権力抗争に明け暮れる状況であった事から、幕府の管領政治体制は崩れ、幕府の統治機能の弱体化を天下に晒す事に成る。

12-(1):“畠山持国”と“細川勝元”両幕府管領家の代理戦争と化した“小笠原家”の家督抗争

信濃国守護“小笠原家”の家督抗争は“畠山・細川”両幕府管領家の政争道具に使われたと言える。結果“小笠原家”は三家に分裂し、再統一される迄に、戦国時代初期迄の100年近くの時を要した。

この家督抗争は信濃国守護の“小笠原宗康”(当主・生年不詳・没:1446年)と従弟の“小笠原持長“(生:1396年・没:1462年)によって武力抗争(1446年漆田原の戦い=長野市中御所)に発展した。“畠山持国(当時48歳)”が“小笠原持長”を支援し“細川勝元“側が”小笠原宗康“を支援するという構図であった。この時点で幕府管領職に在った“細川勝元”(第16代幕府管領・在職1445年~1449年・生:1430年・没:1473年)は未だ16歳であった。

そもそもの家督争いは小笠原宗康の父“小笠原政康”(信濃国守護・生:1376年・没:1442年)の死去に端を発した。家督は長男の“小笠原宗康”が継いだが、その際、正式な“譲り状”が作成されていなかった事から、幕府管領“畠山持国”をバックにした従弟の“小笠原持長”が異論を挟み、自分に家督相続の権利があると主張した事から始まった。

この争いに“国人”も加わり、2派に分かれての争いは1446年の“漆田原の戦い”へと発展したのである。戦闘の結果は“小笠原持長(畠山持国が支援)”が“小笠原宗康(細川勝元が支援)”を敗ったが、家督、並びに、守護職は戦闘前に“小笠原宗康(細川勝元が支援)”から弟の“小笠原光康”(生年不詳・没:1486年)に譲られて居た事で、中央の幕府管領を捲き込む争いへと拡大したのである。

結果として幕府(幕府管領・細川勝元)は“小笠原光康”に信濃国守護職、並びに惣領職(家督)を与える決定を下した。(この決定は未だ16歳の幕府管領・細川勝元を後見し、同じく畠山持国と対立していた叔父の“細川持賢・生:1403年・没:1468年”が主導したとされる。)

12-(1)ー①:“畠山持国”が第17代幕府管領職にあった(在職1449年~1452年)時期・・家督は“小笠原持長”へ

1451年(宝徳3年):

“漆田原の戦い(1446年)”に勝利しながら、当時、第16代幕府管領職にあった細川勝元(実際は叔父・細川持賢が采配)が“小笠原光康”を支持した為、何も得られなかった“小笠原持長”であったが、第17代幕府管領職に“畠山持国”(2回目の就任・在職1449年~1452年)が交代すると、その支援で晴れて“信濃国守護職”に就いたのである。

12-(1)ー②:“細川勝元”が第18代幕府管領に復帰(2回目の就任・在職1452年~1464年)・・家督は“小笠原光康”に戻る

1452年(享徳元年):

22歳に成った“細川勝元”が2度目となる第18代幕府管領職(在職1452年~1464年)に就く。すると“小笠原持長“は僅か1年で信濃国守護職を罷免され”小笠原光康“に交代させられた。

この様に信濃国守護職は“畠山持国・細川勝元”両者の政争の道具となって“小笠原持長”と“小笠原光康”が対立する状況が続いた。更に“小笠原家”の家督争いは子孫の代へと引き継がれて行ったのである。

12-(1)-③:“小笠原家“の再統一は80年後

1534年(天文3年):

その後、小笠原氏は①小笠原持長系の府中小笠原家②小笠原宗康系の鈴岡小笠原家③小笠原光康系の松尾小笠原家、の三家に分裂して家督争いを展開した。

小笠原氏が再統一されるのは戦国期初期に“小笠原長棟(府中小笠原氏・生:1492年・没:1542年)が1534年に松尾小笠原家の当主“小笠原貞忠”(生年不詳・没1550年6月)を打倒して果たされる迄、実に80年以上を要する事に成る。

以下に“小笠原家”が長期に亘って家督争いで分断され、そこに幕府管領の“畠山持国”と“細川勝元”が強く関わっていた事を示す図を別掲したので参照されたい。

別掲の“応仁の乱と細川氏、畠山氏関係図”を参照願いたい。今回の事例に挙げた“信濃国守護・小笠原家”への家督相続への介入に就いては上記したが、更に、以下に記述する“加賀国守護・富樫家”の家督相続への介入も“畠山持国”と“細川勝元”が幕府管領職に交互に就く度に(畠山持国は第15代,第17代、細川勝元は第16代、第18代、第21代に就いている)に繰り返し“政争の道具”としたのである。

12-(2):“畠山持国”と“細川勝元” 両幕府管領家の代理戦争化した第2事例“加賀国守護・富樫家”の家督抗争

“加賀国守護・富樫家”の家督争いも“畠山持国”と“細川勝元”の両管領家が政争の道具として介入した事で“加賀一向一揆“に拡大し“加賀国”を“蓮如”並びにその後、3人の子息が実質的に運営する“百姓の持ちたる国”と称される状態に変貌させた。

加賀国は“一向一揆”の地域としてその後、実に150年近くに亘って不安定な状況に陥り、1580年(天正8年)11月に“織田信長(柴田勝家)”に拠って平定される迄、この状況は続く。そこに至る歴史を時系列に記して置く。

1433年(永享5年)閏7月:

兄の“富樫持春”(15代当主・生:1413年・没:1433年)の死去に拠り、弟の“富樫教家”(とがしのりいえ・生:1415年?・没:不明)が加賀国守護に任じられた。

1441年(嘉吉元年)6月18日:

“富樫教家”が第6代将軍“足利義教”の勘気を蒙り守護職を解任され逐電した。(この6日後に足利義教は暗殺される)家督並びに守護職は弟の“富樫泰高”(生:1418年・没:不明)に引き継がれた。

1441年(嘉吉元年)6月末~:

第6代将軍“足利義教”が暗殺された事で、逐電していた兄“富樫教家”は“畠山持国”の支援を得て家督奪還に動いた。弟の“富樫泰高”はこれに対抗し、当時第14代幕府管領職に在った“細川持之(在職1432年~1442年6月)”の支援を得る動きをした。結果、富樫家は“富樫教家(兄)”派と”富樫泰高(弟)“派に分裂(加賀両流文安騒動と呼ぶ)した。

1442年(嘉吉2年)6月∼8月:

“細川持之”が幕府管領職を辞任し直後に没した。(1442年8月4日)第15代幕府管領職に就いたのは“畠山持国”(在職1442年6月~1445年2月)であった。後ろ盾を失なった守護“富樫泰高(弟)”は“畠山持国”に拠って罷免され、富樫教家(兄)の子息“富樫成春”(とがししげはる・生年不詳・没:1462年)が守護職に就いた。

1445年(文安2年)3月:

”畠山持国“が幕府管領職を辞し、15歳の”細川勝元“(生:1430年・没:1473年)が第16代幕府管領職に就く。(第1回目・在職1445年3月~1449年9月・実務は畠山持国と対立していた父・細川持之の弟・細川持賢が主導)畠山持国の後ろ盾を失った“富樫成春”は守護職を罷免され、加賀国の守護職には“細川氏”の支援を得た“富樫泰高(弟)”が復帰、その為“富樫成春”は父・富樫教家と共に追放された。

1447年(文安4年):

加賀国で守護家の交代が繰り返された事に配慮し”幕府(第16代幕府管領・細川勝元、後見役・細川持賢)は加賀国を二分し、二人の守護職で統治させる案を出し、1441年以降、6年間続いた混乱状態を終息させた。“富樫成春”(富樫教家の子息)が“加賀北半国”そして“富樫泰高(富樫教家の弟)”が“加賀南半国”の守護に任じられたのである。

1458年(長禄2年):

3年前の1455年に政敵“畠山持国”は歿し、2回目の第18代幕府管領職に就いていた“細川勝元”(当時28歳・在職1452年~1464年)は、この年8月に”長禄の変“が起こり”禁闕の変“で”後南朝方“に奪われていた”神璽“を奪還し15年振りに朝廷に戻す功績を挙げた“赤松家”を“赤松政則“(生:1455年・没:1496年)を当主として悲願の”赤松家再興“をさせた。

この背景には強大化した“山名持豊(宗全)“に対する牽制策としての“細川勝元”の政略があった。“赤松政則”には勲功として“加賀北半国”が与えられ、その守護に任じられたのである。この為“富樫成春”は追放される羽目に成り、失意の中に4年後(1462年寛正3年)に病没した。

1467年(応仁元年)~:

中央で“応仁の乱”が勃発する。富樫成春の遺児で12歳だった“富樫政親”(生:1455年・没:1488年)は家臣団に擁立されて“加賀北半国守護職”奪回を目指し“細川勝元”の東軍に与した。しかし弟の“富樫幸千代(とがしこうちよ・富樫成春の次男・生:1460年?・没年不詳)”が“山名宗全”の西軍に与するという状況と成り“富樫家“は分断状態と成った。

以後の加賀国分裂状態、其の後に就いては次項(6-17項)で記述するが、加賀国は一向衆が支配する“百姓の持ちたる国”と称される状況のまゝ(1488年~)1580年(天正8年)に“織田信長”(柴田勝家)に拠って平定される迄に至る。

13:将軍空白期(1443年8月∼1449年3月)中に“畠山持国”と“細川勝元”が政争を展開する中で起った“鎌倉府再興”問題

第6代将軍“足利義教”暗殺後に噴出した各地に於ける反動の波、幼君“第7代将軍・足利義勝“の夭折(1443年7月)、7歳の”三寅“(後の足利義成~足利義政)を急遽擁立した”

将軍空白期“に、幕府ナンバー2の立場、幕政を支えるべき第15代幕府管領に就いた(1442年6月24日)“畠山持国”は有力守護大名家への家督介入施策に拠って自身の勢力拡大に注力した。それに対抗する“細川勝元”側との主導権争いは“将軍空白期”の室町幕府の管領政治体制を弱体化させ、幕府権威の低下、幕府統治力の弱体化を齎した。

こうした中、関東地域は“永享の乱”後に鎌倉府が閉鎖状態となり、関東管領職も事実上不在状態であった事から、統治不全状態の混乱状態に陥っていた。こうした状況を治めるべく“鎌倉府再興”の訴えが強まり、幕府もその対応に動いたのである。

13-(1):根強い“鎌倉府再興”の要望に対し、幕府としてはその前に解決して置くべき政治課題処理にステップを踏む必要があった。

一度廃止された鎌倉府であるから、再興は簡単な事では無かった。以下に“鎌倉府再興”迄のステップ、課題解決が如何進んだかを記述する。結果として”鎌倉府再興“は成るが、当初から根深い対立問題を解決する事には成らず、関東地域を”一足早い応仁の乱“状態に陥れる“火薬庫”となったのである。

13-(1)-①:“鎌倉府再興”に必要だった政治課題の解決、並びに4段階のステップ

ステップ①:室町幕府内での鎌倉府再興の承認

ステップ②:関東管領家の山内上杉家に於ける当主問題の解決

ステップ④:“永寿王丸”が元服、改名し“第5代鎌倉公方”に任じられる事

ステップ②:関東管領家の山内上杉家に於ける当主問題の解決

ステップ③:歴史的に幕府との抗争を繰り返した鎌倉府の再興を行なう為には

“鎌倉公方”の任命権を持つ”将軍”が必要。将軍空位状態であった為、

幕府としては”三寅”が“将軍宣下”を受ける事が必要であった

ステップ④:“永寿王丸”が元服、改名し“第5代鎌倉公方”に任じられる事

13-(2):第一ステップのクリア・・幕府内での鎌倉府再興の承認

13-(2)-①:幕府への働きかけをした越後国守護“上杉房朝”はじめ関東の諸士達

“永享の乱”(1438年8月∼1439年2月)で第6代将軍”足利義教“は第4代鎌倉公方”足利持氏“を自害に追い込み、鎌倉府は閉鎖された。しかし1441年6月の“嘉吉の乱”で将軍“足利義教”が暗殺されると“鎌倉府再興の運動”が起った。

“鎌倉府再興”を室町幕府へ働きかけた人物として越後守護の“上杉房朝(生:1421年・没:1449年)”が伝えられる他、関東の諸士の名前が“鎌倉大草紙”(かまくらおおぞうし=室町時代の鎌倉・古河公方を中心とした関東地方の歴史書、軍記物・1380年~1479年の100年間の歴史を記している。作者不明・上、中,下3巻)に挙がっている。

“永享記”(室町時代の永享の乱、結城合戦からその後の東国の情勢を描いた軍記物。内容は諸史料と比較しても正確で信頼性が高いとされるが、関東管領上杉憲実を忠臣として賛美する傾向があるとされる。成立年代、作者共に不明)にも上杉氏一門、家老から幕府への働きかけがあったと書かれている。

13-(2)-②:幕府内では“畠山持国”が“鎌倉府再興”を支持

“神奈川県史通史編1”に拠れば、第17代幕府管領職の座にあった“畠山持国”(在職1449年~1452年)が政敵の立場にあった“細川勝元”への対抗上、鎌倉府再興案を支持したとある。政敵“細川勝元”は第4代鎌倉公方“足利持氏”を自害に追い込んだ第6代将軍“足利義教”の下で“偉大なイエスマン”として10年間も幕府管領職を務めた第14代幕府管領“細川持之(在職1432年~1442年)“の嫡子である。

尚“畠山持国”は自身が第6代将軍“足利義教”に拠って家督を追われ、彼が暗殺された後に自力で“家督奪回”を果し、更に幕府管領職の座を勝ち取った経緯からしても、前将軍“足利義教”の政治の全面的否定が基本姿勢であり“鎌倉府再興”の承認には積極的であった。

13-(2)-③:“鎌倉府再興”が幕府内で承認される

“鎌倉府再興”の承認時期に就いては、1449年(文安6年)1月説、又は1449年(7月28日に宝徳元年に改元)9月説がある。

13-(2)ー④:領地と“畠山氏”と“細川氏”の対立構図

“畠山氏”は能登を領国とする庶流もあったが“畠山惣領家”は河内、紀伊を領国とする他、一時守護を兼ねた山城、大和を含めた畿内南部に隠然たる勢力を培っていた。一方の“細川氏”の領地は四国を本拠地とし、京都への架け橋として、摂津(大阪府北中部、兵庫県南東部)並びに和泉(大阪府南西部)地区であった。この様に両氏の勢力圏が交錯していた事が対立構図に大いに関わっていたとされる。

“守護大名国と現在の都道府県について”を理解の助として別掲したので参照願いたい。

13-(3):第二ステップのクリア・・関東管領家“山内上杉家”の当主問題の解決

13-(3)-①:関東管領“上杉憲実”は主君でもあった“第4代・鎌倉公方・足利持氏”を自害に追い込んだ事を悔いて幕府に辞意を申し出る。しかし認められず幕府は弟の“足利清方”を“関東管領名代”に任じた

“上杉氏系図(数字は関東管領の順)”を別掲したので参照願いたい。

関東管領職であった“上杉憲実”(うえすぎのりざね・山内上杉家8代当主・足利学校や金沢文庫再興で知られる・生:1410年?・没:1466年)と第4代鎌倉公方“足利持氏”の確執は“永享の乱(1438年8月~1439年2月)“へと繋がり、第6代将軍”足利義教“の命令に拠って家臣の”上杉憲実“としては心ならずも主君”鎌倉公方・足利持氏”を自害に追い込む結果と成った。

それを悔いた“上杉憲実”は伊豆国清寺(こくせいじ)で出家し、家督を実弟“上杉清方(生:1412年?・没1444年)”に譲った。関東管領職も彼に譲ろうと幕府に申し出たが認められなかった。幕府は尚も“上杉憲実”に強く復帰を命じ“結城合戦(1440年)”への出陣を要請、上杉憲実は止む無く出陣したが其の後再び隠遁した。

1441年6月に“嘉吉の乱”で将軍“足利義教”が暗殺されると、幕府は関東の秩序回復の為、足利憲実に“関東管領職復帰”を命じたが、彼はこれを拒んだばかりか、甥で越後守国守護の“上杉房朝(越後上杉家5代当主・生:1421年・没:1449年)”に預けていた次男“上杉房顕(うえすぎふさあき・1444年、将軍足利義政の近臣と成る、上杉憲忠が誅殺された後に山内上杉家12代当主となる・生:1435年・没:1466年)”以外は嫡男“上杉龍忠”(幼名~後に憲忠)初め、全ての男子を出家させ、決して還俗せぬよう命じた。幕府は仕方無く“上杉清方”を“関東管領名代”に任じた。

13-(3)-②:”上杉清方“が歿す

1444年(文安元年):

上杉清方“の歿年については諸説があり、又、死因に就いても不詳だが、1444年に没した説が有力である。上杉憲実が後事を託して隠棲した為、幕府も”上杉清方“の山内上杉家の家督を認め”関東管領職“についても長い間彼を”名代“として認めざるを得ない状態だった。

“上杉清方”は“結城合戦(1440年3月~1441年4月)”の際は大将として軍勢を率いて戦い“結城氏朝”等、足利持氏派の残党を討ち取り、足利持氏の遺児“春王丸・安王丸”を捕縛し、京に護送するという活躍をした人物である。彼が“山内上杉家”の家督にあった事が史実であった裏付けは“山内上杉家”の家宰である“長尾忠政”並びに“長尾景仲”が“上杉清方”の命令を受けて文書発給、並びに政務を執った記録、並びに“上杉清方”が“長尾景仲”を家宰に任じた記録からも認められる。

その”上杉清方“が没した。幕府が”鎌倉府再興“の前提条件とした”山内上杉家の当主問題“の解決が振り出しに戻ったのである。

13-(3)-③:“上杉清方”の死で“佐竹実定”を当主とする案を出した“上杉憲実”

関東管領家“山内上杉家”の当主が再び空白と成った事で“上杉清方”に後事を託し遁世した“上杉憲実”は尚も自分の子に後を継がせる事を頑なに許さず、常陸国守護“佐竹義憲”(上杉憲実の祖父で関東領だった上杉憲定の子=叔父)の二男“佐竹実定”(さたけさねさだ・生年不詳・没:1465年?)”を養子に迎えて山内上杉家の当主にする案を出した。

13-(3)-④:上杉憲実の嫡男“龍忠(幼名~後の上杉憲忠)”を“山内上杉家”第9代当主に擁立した家宰“長尾景仲”

1447年(文安4年)7月:

“上杉憲実”の出した“佐竹実定”擁立案に猛烈に反発したのが“家宰”(家長に代わって家政を取りしきる筆頭重臣で山内上杉家では長尾氏が代々任命された)の“長尾景仲”(生:1388年・没:1463年)であった。山内上杉家の5代に亘る当主に“家宰”として仕えた“長尾景仲”の発言力は絶大であった。その彼が父“上杉憲実”が“還俗”を禁じていた長男の“龍忠(改名して憲忠)”を当主に擁立したのである。

尚、通説では“龍忠(=上杉憲忠・生:1433年・没:1455年)”を還俗させたとしているが、史実は出家する前に擁立されたものと考えられている。

13-(3)-⑤:幕府は“後花園天皇”に“上杉憲忠”を“関東管領に任じる”綸旨の発給を要請する

1447年(文安4年)7月10日:

“龍忠”は元服し“上杉憲忠”と改名した。関東管領職は“室町幕府将軍”が任じるのが通例であるが、1447年時点では足利義成(後の足利義政)は“将軍宣下”も受けておらず“将軍空白期間”であった事から、幕府(第16代幕府管領・細川勝元)は“後花園天皇”から“関東管領に任じる綸旨”を下す様、要請した事が“建内記”の1447年(文安4年)7月10日条に記されている。

日本の政治体制の特異性である“公武併立”という形がこの例でも見られる。見方を変えるとこの時期の室町幕府(武)が弱体化し、幕政を進めるに当たって“天皇権威(公)”を借りざるを得なかった状況だった事をこの“史実”が示している。

1447年(文安4年)11月:

こうした一連の動きは、遁世していた父・上杉憲実(当時37歳)が決断した“自分の子供達には後を継がせない”との誓いを長男“上杉憲忠”が破った事を意味した。この為“上杉憲実”は“上杉憲忠”を義絶したと伝わる。しかし、幕府としては、関東管領家“山内上杉家”の当主問題が漸く解決し“鎌倉府再興”の為の第2ステップの課題“関東管領職”が決まり、あとは“鎌倉公方の決定”を行なう為の“将軍空位状態”の解消という課題だけが残された。

13-(4):第三ステップのクリア・・“将軍空位状態”の解消に6年間を要した背景

13-(4)-①:幼君“第7代将軍足利義勝“夭折後の“将軍空位”期間に幕府管領家“畠山持国”と”細川勝元“が政争を展開

第7代将軍“足利義勝”は1443年6月に満9歳で急死した。将軍在任期間は僅か8カ月であった。当時、第15代幕府管領職に在った“畠山持国”(在職1442年~1445年)は“足利義勝”の同母弟で、未だ7歳の“三寅(三春丸)”を室町殿後継者に擁立した。しかし“将軍宣下”はなかなか得られず“将軍空位状態”が解消する迄に6年間という長い期間を要する事になる。

そもそも将軍に成る立場で生まれなかった“三寅”は母方の公家“烏丸資任”の屋敷で育てられていた。この屋敷はその後、彼が第8代将軍と成り(1449年㋃)、1459年11月に室町第に移る迄の10年間も実質的な“将軍御所”として使われる事に成る。 6年間の“将軍空位”の期間(1443年8月∼1449年8月)幕政は第15代幕府管領職“畠山持国”(在職1442年~1445年)と、第16代幕府管領職を担った“細川勝元”(在職1445年3月~1449年9月)が政治を主導したが、その間、両者の政争が続いた。

従ってこの間“鎌倉府再興”の前提条件である“将軍空位状態の解消”の課題解決は“畠山持国”と“細川勝元”両者の有力守護大名家の家督問題介入に拠る自己の勢力拡大が優先され、遅々として進まない侭、6年間が過ぎたのである。

13-(4)-②:後花園天皇から“足利義成(後の足利義政)”に“征夷大将軍将軍宣下”が下り、漸く“将軍空位状態”が解消される

1449年(文安6年)4月29日:

足利義成(1453年6月に義政に改名)に“第102代後花園天皇(在位1428年~譲位1464年)”から“征夷大将軍”の宣下があり、13歳の室町幕府“第8代将軍”が誕生した。漸く“鎌倉府再興”の為の第3ステップ“将軍空位状態“が解決されたのである。時の幕府管領職は第16代“細川勝元”であった。(彼として最初の就任であった・在職1445年~1449年9月)

13-(5):第四ステップのクリア・・永寿王丸(万寿王丸)を元服させ、改名(足利成氏)し、第5代鎌倉公方に任じ“鎌倉府再興”が成る

1449年(文安6年)9月~:

“鎌倉府再興”の前提条件の3つの課題が解決され、最後に第5代鎌倉公方“足利成氏”の任命が行なわれ“鎌倉府”が再興された。

13-(5)-①:“足利成氏”という人物について

“足利成氏”(生:1434年説・1438年説・没:1497年)の幼少期についての記録は曖昧な点が多く、幼名も“永寿王丸”とする説もあるが、近年では “万寿王丸”説( 百瀬今朝雄氏説)が支持されている。

彼が生れた年に就いても2説ある。“建内記”に“足利持氏の4歳の遺児が捕えられ、京都へ連行される途中で嘉吉の乱が起きた為、処分が実行されず、幸運にも生き延びた“とある。

記述にある“4歳の遺児”を逆算すると1438年(永享10年)生れとなり、この説が有力とされる。“国民大辞典“並びに”角川新版日本史事典“も同じ説を採っている。

13-(5)-②:永寿王丸(万寿王丸)が何時、鎌倉に帰還したか、その期日に就いても2説がある

ア :1449年(宝徳元年)8月説

永寿王丸(万寿王丸)の“鎌倉帰還”の期日については“草根集”(そうこんしゅう・室町中期の歌僧で、古典学者・正徹(生:1381年・没:1459年)が著した私家集)に“京都の土岐持益邸に居た足利持氏の遺児が、1449年(宝徳元年)8月に鎌倉に向けて出立し、第5代鎌倉公方に就いた“との記述がある。

イ:1445年~1446年(文安2年~3年・永寿王丸7歳~8歳の時)説

“百瀬今朝雄氏”は1449年(宝徳元年)8月に京都を出立し鎌倉に向け出立したのは、弟の“尊敒”(そんちん)”の事で“永寿王丸(後の足利成氏)”は信濃の“大井持光”の元から鎌倉にもっと早い時期(1445年~1446年)に帰還していたとの説を展開している。

13-(5)-③:鎌倉公方に就任し“鎌倉府再興”が成った時期について・・1449年9月以降説

1449年(宝徳元年)4月に将軍宣下を受けたばかりの第8代将軍“足利義成”(後の義政・当時13歳)からの偏諱を得て“足利成氏”と改名し、元服したのは11歳の1449年8月の事である。(安冨記、喜連川判鑑)この事から彼が鎌倉公方として任命され“鎌倉府再興”が正式に成った時期は、歴史学研究会編の“日本史年表”にある“1449年(宝徳元年)9月以降説“が最も妥当と考えられる。

14:幕府管領家“畠山氏”も当主“畠山持国”自らが自家の“家督争い”の火種を作る

幕府管領家トップの家格を誇った“斯波家”は当主が若くして没し、幼君が続いた為に守護代を務める重臣達の台頭を抑える事が出来なくなり、家内の内紛の為、幕府内での発言力を失なって行った事は既述の通りである。

幕府管領家“畠山氏”でも第8代将軍“足利義成(後に義政)”期に“畠山持国”が第15代幕府管領職(在職・1442年~1445年)を務め、其の後も第17代幕府管領職(2回目・在職1449年~1452年)に就き、幕府ナンバー2の地位を堅持していた。しかしその”畠山持国“自身が家督争いの火種を作る事になる。彼は社会的に認知された男子に恵まれなかった事で、異母弟の”畠山持富“(生年不詳・没:1452年)を養子にし、後継者に決めた事が、その出発点と成った。

1448年(文安5年)11月:

ところが“畠山持国”(当時50歳)は突如、側室(大乗院寺社雑事記には桂女=かつらめ=遊女で身分の低い女性とある)が生んだ11歳の男子(東寺に伝わる過去帳では皮屋子とある)で、石清水八幡宮に出される予定であった庶子を後継者とし、この庶子に“畠山義就(はたけやまよしひろ・生:1437年?・没:1491年)”と名乗らせ、家督を継承させたのである。

突如“家督後継者”を廃された“畠山持富”であったが、異母兄“畠山持国”の決定に、特に異論を挟まなかったと伝わる。そして1452年に死去した。“応仁の乱”直接の発火点と成った“上御霊社の戦(1467年1月8日)”はこの庶子“畠山義就”に家督継承をした事に端を発し、凡そ20年後に勃発した戦闘であるが、この経緯については後述する。

畠山持国が行った“家督変更”並びに以後“上御霊社の戦い”に至る関係系図を別掲したので参照願いたい。

15:“鎌倉府再興“が、関東地域を”一足早い応仁の乱“状態に陥れる原因となるが、その発端が“江の島合戦“であった

1450年4月20日:

関東管領に“上杉憲忠”が決まり、第5代鎌倉公方(万寿王丸~足利成氏)が任命され、関東統治の2巨頭が復活した。この復活劇に尽力したのは“山内上杉家”の家宰で実質的権力を握っていた“長尾景仲”(上野国、武蔵国守護代・上野群馬郡白井城主・生:1388年・没:1463年)”であった。彼が関東諸将達が第4代鎌倉公方“足利持氏”の遺児“万寿王丸~足利成氏”を鎌倉公方に任じて欲しいとの希望を強く幕府に働きかけ実現させたのである。

しかし、室町幕府は之までの度重なる鎌倉公方との抗争に鑑み、鎌倉府の政治に大きく介入し、鎌倉公方の権力を弱める仕組みとしたのである。具体的には鎌倉公方“足利成氏”が幕府に伺い立てをする場合には“関東管領の副状”を必要とした。つまり、関東支配を“関東管領”を介して行なう仕組みに変えたのである。

この仕組みは“鎌倉公方”の権限を弱め、関東管領の権限を強めるものであったから“鎌倉府内”での鎌倉公方“足利成氏”と関東管領“上杉憲忠”の関係は“鎌倉府再興”時点から険悪なものに成った。

15-(1):錚々たる関東の有力武将が結集した“鎌倉公方・足利成氏”方勢力と“関東管領・上杉家”方の武将集団が敵対する構図が出来る

第5代“鎌倉公方・足利成氏”並びに鎌倉公方派の武将達にとって関東管領“上杉氏“は”永享の乱(1438年8月∼1439年2月)“で第4代鎌倉公方”足利持氏“を討った敵だとの“敵愾心”を拭い去る事が出来ていなかった。その上、その後の“結城合戦”でも敵対した面々、乃至はその子孫が結集した勢力であったから上杉氏側と早晩衝突するのは目に見えていたのである。

15-(1)ー①:鎌倉公方“足利成氏”方の勢力

国人達は“永享の乱”(1438年8月∼1439年1月)の際に“永寿王丸(足利成氏)”を鎌倉から脱出させて“水海城”に匿っていた。彼等はこうして“旧足利持氏支持派”としての再起を計っていた。

その他、下総国の“簗田持助”(やなだもちすけ・生:1422年・没:1482年)並びに結城合戦(1440年~1441年)の際に父“結城氏朝”長兄“結城持朝”等を戦闘で失った。“結城成朝“(ゆうきしげとも・生:1439年・没:1463年)は常陸国の”佐竹氏“に匿われ、足利成氏に拠って結城氏再興を果たし、足利成氏の下に参集していた。又、主戦力の一つである上野国の“岩松持国”(生年不詳・没:1461年?)も含め、鎌倉公方“足利成氏“方は関東に於ける錚々たる有力武将達の結集であった。

彼等は嘗て、上杉家との戦闘に敗れ、所領を奪われたという過去から、上杉氏とは対立する関係にあった。“鎌倉公方・足利成氏“にとって”関東管領上杉家“は、父・足利持氏“を討った“父の仇”だったのである。

15-(1)ー②:関東管領“上杉憲忠”方の勢力

一方の関東管領“上杉憲忠”方は山内上杉家の家宰“長尾景仲”と扇谷上杉家の家宰“太田資清”(=道真・長尾景仲の娘婿・太田道灌の父親・生:1411年・没:1488年)が双方の当主が若かった為(山内上杉家の上杉憲忠は17歳・扇谷上杉家の上杉顕房は15歳)彼等が鎌倉公方派に対抗する行動を主導した。

15-(2):武力衝突へ

“鎌倉府”再興の“基本構図”からして武力闘争に発展する事は時間の問題であったが、果たして“江の島合戦”が勃発した。1450年(宝徳2年)時点で鎌倉公方“足利成氏”は未だ12歳の少年であり“上杉”方も当主が若かった為“江の島合戦”は両陣営共に若い主君に代わって“家宰”並びに周囲が主体となって起こした戦闘であった。

1450年(宝徳2年)4月20日:

戦闘状況に関しては、諸説があるが、鎌倉公方“足利成氏”方が後に室町幕府宛てに提出した書状に拠れば、両上杉家の家宰“長尾景仲”並びに“太田資清”が襲撃して来るとの情報を鎌倉公方“足利成氏”方が事前に入手し、先手を取って鎌倉を出て“江の島(藤沢市)”に入ったとしている。

戦いは先ず“腰越”で開始され、その後“由比ヶ浜”で再び両軍が激突、激戦となったが、結局、鎌倉公方“足利成氏”軍が勝利し“長尾景仲・太田資清(道真)連合軍“は、相模国糟屋荘(伊勢原市)の“扇谷上杉家”の館まで撤退し、その後の両軍による軍事行動は小康状態となった。

別の説では、そもそも“鎌倉公方”方の下総国の“簗田持助”が長尾氏の領地を横領する事件が発端で、之に憤慨した“長尾景仲”が“太田資清(道真)”と連合して、1450年(宝徳2年)4月21日(上記した日付4月20日と異なる)に500騎の軍勢で鎌倉公方の御所を襲撃した為“足利成氏”は“江ノ島”に退避した。これを追撃した“長尾景仲・太田資清(道真)”連合軍が逆に“鎌倉公方・足利成氏”軍に敗れたとしている。

両軍の主な武将、並びに軍勢は下記の通りである。

鎌倉公方(足利成氏)軍の主な武将

①小山持政(下野国守護大名・生没年不詳)

②千葉胤将(ちばたねまさ・下総国、上総国守護・生年不詳・没:1454年)

③小田持家(生:1402年・没:1481年)

④宇都宮等綱(うつのみやともつな・第14代当主・生:1420年・没:1460年)

長尾景仲(山内上杉家宰)&太田資清(扇谷上杉家宰)連合軍

①長尾景仲(入道昌賢・生:1388年・没:1463年)

②太田資清(おおたすけきよ・入道道真・相模国守護代・生:1411年・没:1488年=太田道灌の父親)

③武州一揆、上州一揆④下野国人小野寺家

尚、山内上杉家当主“上杉憲忠”(当主1446年~・生:1433年・没:1454年12月27日)並びに、扇谷上杉家当主“上杉顕房”(当主1449年~・生:1435年・没:1455年)は、共に若年で戦闘に加わっていないが(夫々17歳、15歳)夫々の家宰達のこうした行動を承知していたとされる。

15-(4):戦闘には勝利したものの、政治的に敗北した鎌倉公方“足利成氏”

15-(4)ー①:“上杉持朝“に和睦交渉を持ちかけるが拒否される

“鎌倉公方・足利成氏”軍は“江の島合戦”で勝利した。そして鎌倉に戻り、伊豆に引き籠って居た“上杉憲忠”の父“上杉憲実”に事後処理を相談したとされる。

鎌倉公方“足利成氏”からの相談を受けた“上杉憲実”は、実弟“上杉重方”を仲介役にして“扇谷上杉家”の前当主“上杉持朝”(相模国守護・生:1416年・没:1467年)との和睦交渉を提案した。しかし“上杉持朝”はこれを拒否し“七沢山”に立て籠もった。

15-(4)-②:両上杉家の“家宰”だけを処罰するとの鎌倉公方“足利成氏”方の和睦提案を“上杉方”が拒否する

1450年5月12日:

両上杉家の“家宰”が主導した戦いであった事を理由に、鎌倉公方“足利成氏”方は和睦提案として、両家の当主の罪は問わず、両家の家宰“長尾景仲“並びに”太田資清“を処罰対象とした。しかし、山内上杉家、並びに扇谷上杉家の実質的権力者の“家宰”を処分する和睦提案に両家共に納得せず、結論を出さず仕舞いであった。

15-(4)-③:時の第17代幕府管領“畠山持国”(在職1449年~1452年)に和睦仲介を依頼した“鎌倉公方・足利成氏”

1450年5月末:

“江ノ島合戦”は後述する理由から形の上では“鎌倉公方”側の勝利を後に幕府は認めるが、実態として、戦闘状態は膠着状態であったと言うのが正しい。

“鎌倉府再興“直後の事でもあり、関東管領家との戦闘を長引かせる事は鎌倉府にとって得策で無いと判断し、早期に和睦交渉に持ち込みたいと“鎌倉府”側は考えたが、上記した様に“上杉”方との和睦交渉が進まず、室町幕府に仲介役を頼む事となった。

第17代幕府管領“畠山持国”(彼としては2度目、在職1449年~1452年・当時満52歳)宛に仲介を依頼した“和睦条件”の内容は上記(5月12日)の内容であった。仲介を依頼された“畠山持国”からの回答は下記である。

①:由比ヶ浜の戦いで戦功があった者には幕府から感状を出す

②:上杉憲実に関東で政務に復帰する様、御教書を出す

②:上杉憲実に関東で政務に復帰する様、御教書を出す

③:両上杉家の“家宰連合軍”に与した関東の諸家や武州一揆、上州一揆に対しては、鎌倉公方“足利成氏”への忠節に励む様、御教書を出す

この仲介案から読み取れる事は、幕府として今回の鎌倉公方“足利成氏”側の合戦の勝利、並びに正当性を認めてはいるが“鎌倉府”側が望んだ両上杉家の“家宰“の処分に就いては何も回答していない。

幕府管領“畠山持国”の仲介の結果“両上杉軍”との戦闘継続は回避する事が出来たが、一番望んだ“山内上杉家”の“長尾景仲”と“扇谷上杉家”の“太田資清(道真)“の両家宰に対する処罰は、両上杉側が処罰が下される前に両家宰に“隠遁“の意向を示させた事で不発に終わったのである。

山内上杉家の家宰“長尾景仲”は辞職し、後任に義弟の“長尾実景”(ながおさねかげ・生:1412年・没:1454年)を家宰に就けた。しかし、実態は“長尾景仲”の山内上杉家への影響力は相変わらず残ったまゝであった。扇谷上杉家“太田資清(道真)”に至っては、其のまゝ家宰職に留まり引き続き権力を持ち続けた。

鎌倉公方“足利成氏“に対し“長尾実景”と“太田資清(道真)”からの“恭順の誓い“は形の上で出されたが、それ以上の処分を幕府(畠山持国)が“両上杉家”方に課す事は無かったのである。

15-(4)-⑤:“関東管領職を介してのみ権限行使が可能”という事実上の鎌倉府封じ込め政策下に置かれた第5代“鎌倉公方・足利成氏”の反発

幕府管領“畠山持国”は“鎌倉公方・足利成氏”から幕府に申し入れを行なう際には“関東管領“を通じて行う事を”新しいルール“と規定した。”関東管領を介さない幕府への申し入れには返答しない“と通達し”江の島合戦“を主導した両家の家宰”長尾景仲、太田資清(道真)“への処罰要請に応じなかったばかりか、鎌倉公方”足利成氏“の権限を狭め、且つ、封じ込める策を明確にしたのである。

“合戦には勝利”したが“政治的には敗北“を喫した鎌倉公方”足利成氏“側がこれに唯々諾々(いいだくだく=言いなりになること)として従う筈も無く、関東地域の無秩序状態を是正する為に行った“鎌倉府再興”が逆に、全国に先駆けて“もう一つの応仁乱~戦国時代”に突入する火薬庫の役割を果たす事になる。

15-(4)-⑥:“畠山持国”存命中は休戦状態を保った両軍

“江の島合戦(1450年4月~5月)“は上記の様に幕府管領”畠山持国“が仲介し”両上杉家の家宰“が勝手に主導した騒動として扱う事で政治決着を見た。戦闘が終り、先ず鎌倉公方“足利成氏(当時12歳)”が江の島から鎌倉桐ケ谷の御所に戻り、関東管領“上杉憲忠(当時17歳)”も10月、鎌倉に戻った。

幕府(畠山持国)に拠る仲介内容は、鎌倉公方“足利成氏”サイドにとって大いに不満が残るものであり、鎌倉公方側の武将は、上杉領地への侵攻を繰り返す等、関東に於ける両派の武力抗争は仲介後も小競り合いが続いた。

しかし、両者の戦闘が本格的なものに拡大しなかった理由は、不満な仲介結果とは言え、鎌倉公方“足利成氏”側にとって、鎌倉府再興、鎌倉公方任命に尽力し、今回の仲介役も果たしてくれた幕府管領“畠山持国”の存在があったからである。この頃の“畠山持国”の権勢は、興福寺門跡“尋尊(生:1430年・没:1508年)”が“近日、畠山権勢無双也”と“大乗院日記目録”に書き残した様に大きなものであった。

15-(4)ー⑦:“畠山持国”が、自らの家督相続問題を起こし、勢力を弱体化させ、幕府管領職辞任に追い込まれる

しかし、その“畠山持国”が自らの“家督相続問題”で自滅して行き“鎌倉公方・足利成氏”と“関東管領家・上杉氏”との小康状態が崩れる事に成る。

“畠山持国”が起こした自家の家督継承問題については既述の通り(1448年・文安5年)であるが、この後継者変更に家臣の一部が猛反対し“畠山持富”の子“弥三郎(=政久&義富・生年不詳・没:1459年)“を擁立して抵抗を開始した。この結果、畠山氏は”畠山義就派“と”畠山弥三郎派“に分裂して家督争いに突入、この結果“権勢無双”と評された“畠山持国“の勢力は弱体化したのである。

1452年(享徳元年)11月:幕府管領職を辞任した“畠山持国”

勢力を弱体化させた“畠山持国”は幕府管領職を辞し(満54歳)、政敵の“細川勝元”(当時22歳)が2度目となる第18代幕府管領職に就いた。(在職1452年~1464年)

1454年(享徳3年):“畠山義就”派と“畠山弥三郎(=政久&義富)”派の対立が武力衝突に発展する

畠山氏の家督争いは遂に“畠山義就”(当時15歳?)派の“遊佐国佑(生年不詳・没:1460年)“が”畠山弥三郎“派の”神保国宗“(鎌倉以来の譜代家臣・越中、能登、紀伊守護代・現在の神田神保町の名は元禄期の旗本神保長治の屋敷に由来)等の屋敷を襲撃する武力闘争へと発展した。

1454(享徳3年)8月21日:

戦いは、当初は“畠山義就”派が優勢であった。しかし幕府管領“細川勝元”が縁戚関係にある“山名宗全”並びに大和国人“筒井氏”と共に“畠山弥三郎”を支援し“畠山義就”の屋敷を焼き打ちした為、形勢は逆転“畠山義就”は京都から伊賀に逃れる結果と成った。この事から、父である“畠山持国”は隠居に追い込まれる事になる。

15-(4)ー⑧:“畠山義就”への支援、介入をした“将軍・足利義政(当時18歳)”が畠山家の“家督争い”を拡大させる

1454年(享徳3年)12月13日:

この畠山氏の家督相続争いに8代将軍“足利義政”(1年前に義政に改名)が介入するが“足利義政”の将軍就任実現に動いた“畠山持国”を支援する側に立った。その為、失踪していた“畠山義就”が“畠山弥三郎”を追い落とし上洛するという具合で、畠山家の家督争いは混乱状態を極めて行ったのである。

15-(4)-⑨:“畠山持国”の死に拠って“享徳の乱”へと拡大する

1455年(享徳4年)3月26日:

自らが二転三転させた家督相続問題の結果、幕府中央の混乱状態を拡大させたばかりか、自家を分裂、抗争状態に陥れた“畠山持国”は満57歳の生涯を終えた。家督は“畠山義就”が継いだが、家督争いは治まらず、激しさを増し12年後に“応仁の乱“の直接の引き金と成る”上御霊社の戦い(1467年1月18日)“へと繋がって行く。

“畠山持国”の存在があったからこそ休戦状態が保たれていた関東地域の“鎌倉公方・足利成氏”と“関東管領上杉家“との抗争も留め金が外れた様に”もう一つの応仁の乱=戦国時代への入り口“と称される28年間に亘る“享徳の乱”(1454年12月27日~1482年11月27日)”が避けられない状態へと拡大するのである。

16:“享徳の乱“

16-(1):関東管領家“上杉氏”が“鎌倉公方”の行動を制約する事をより明確にした第18代幕府管領“細川勝元”

鎌倉公方“足利成氏”が前幕府管領“畠山持国”を頼りにしていた事は既述した通りである。その畠山持国の勢威が堕ち、幕府管領職を辞し、そして没した後の“第18代幕府管領職”に就いた“細川勝元”(在職1452年~1464年・当時24歳)は“畠山持国”政治への対抗もあり“上杉氏”支援の幕府方針をより鮮明にした。

“関東管領の副状無しに幕府への申し入れは許可しない”との“鎌倉府再興”時に幕府が規定した“新しいルール”は更に徹底された。この事は関東に於ける統治機構のトップである“鎌倉公方”を、臣下の関東管領“上杉家”が制約するものであり“鎌倉公方・足利成氏”にとっては耐え難い事であった。

16-(2):鎌倉公方派の軍勢が関東管領“上杉憲忠”を襲撃、誅殺する・・“享徳の乱“へ突入

1454年(享徳3年)12月27日:

水野大樹氏著“もう一つの応仁の乱・享徳の乱、長享の乱“では”上杉憲忠“が鎌倉公方・足利成氏に呼び出され、鎌倉公方の館”西御門御所“を訪れ、そこで足利成氏の家臣に殺害されたと書いている。他の記録にも“鎌倉公方・足利成氏は関東管領”上杉憲忠“を御所に呼び寄せて謀殺した”としている。

事件当日は“上杉憲忠”の家宰“長尾景仲(当時66歳)”は、長尾郷の御霊宮に泊まりがけで参詣に出て居て不在、又、扇谷上杉家の前当主“上杉持朝(うえすぎもちとも・当時38歳)”も留守という説もあるが、両人共に上野国に下向中であったとの説もある。何れにしても両上杉方が守備が手薄であった事は史実である。

当時の鎌倉公方“足利成氏”と関東管領“上杉憲忠”との関係は“江の島合戦”後に幕府(畠山持国)の仲介で休戦状態が保たれていたが、決して両者が和解した訳では無く、敵対状態には変わりが無かった。そうした状況下、しかも両上杉家の守備が手薄という状況下に、関東管領“上杉憲忠(21歳)”が、おめおめと鎌倉公方に呼び出され、謀殺される様な危険な行動をとったとは考え難い。

“享徳の乱と太田道灌”の著者“山田邦明゛氏は”鎌倉大草子“(1380年から1479年100年間を記した歴史書、軍記物。上、中、下巻から成り、下巻で享徳の乱を扱っている。作者不明)の記事を紹介し、鎌倉公方”足利成氏“の軍勢が上杉方の手薄の隙を突き、山内・上杉家に夜襲を掛け、関東管領”上杉憲忠“を殺害したとの説を展開している。この説の方が信憑性が高いと思われる。

夜襲を掛けた“鎌倉公方”側の武将達の名前には①結城合戦で父や兄を上杉方に殺された“結城成朝”(ゆうきしげとも・結城氏朝4男・生:1439年・没:1463年)②甲斐、並びに相模国守護職を上杉氏に奪われたとされる“武田信長”(甲斐国人領主・生:1390年?・没:1477年?)③江戸時代に滝沢馬琴が書いた“南総里見八犬伝”の主人公 “里見義実”(さとみよしざね・安房里見氏初代とされ、安房入国伝説に伝わる人物・生:1412年・没:1488年)そして④印東式部少輔(いんとうしきぶしょうすけ)等が記録されている。

“鎌倉公方”側の軍勢は、鎌倉西御門にある関東管領“上杉憲忠”の館へ夜襲を掛けた。“山内上杉”方も応戦したが、多勢に無勢、防戦叶わず多くが討ち死にした。その中には長尾景仲が家宰を譲った義兄弟の“長尾実景”(生:1412年・没:1454年)、その子息“長尾景住”も含まれていた。関東管領“上杉憲忠”は“結城成朝”の家人“金子祥永・祥賀”兄弟に拠って討ち取られた。

16-(3):関東管領・山内上杉家家宰”長尾景仲”並びに同盟する“扇谷上杉家”が主君誅殺に対する反撃を開始する

鎌倉公方“足利成氏”が後日幕府に襲撃事件に就いて報告した内容は“関東管領・上杉憲忠が謀反を企て、計略を巡らせていたので誅殺した。関東管領は自分の家臣であり、家臣を誅殺したからといって自分が罰せられる言われは無い”と強弁を労したものであった。

“鎌倉公方・足利成氏”方は関東管領“上杉憲忠”の首は取ったものの、山内上杉家の“前家宰・長尾景仲”並びに,同盟する“扇谷上杉家”の上杉持朝と家宰“太田資清(道真)”は無傷のまゝであった。上杉方はすぐさま反撃行動に移り、鎌倉府と関東管領家“両上杉家”との戦闘は愈々拡大して行った。

16-(4):緒戦は“鎌倉公方軍”に敗戦続きだった“上杉連合軍”

1454年(享徳3年)12月29日:

2日前に関東管領“上杉憲忠”を夜襲した鎌倉公方“足利成氏”軍は続けて山内上杉家の拠点の“相模国山内”に軍勢を進めた。鎌倉公方軍の主力は、上野国(群馬県)の国人“岩松持国”(生年不詳・没:1461年?)であり、彼は負傷し乍らも“上杉方”を敗走させ、その功で鎌倉公方“足利成氏”から“感状”を与えられた。

1455年(享徳4年)1月5日~6日:

関東管領“山内上杉家”支持を明確にする幕府(将軍足利義政・19歳、第18代幕府管領・細川勝元・25歳)は、12月27日の夜襲で“家宰”の長尾実景(長尾景仲の義弟)が討たれた為、67歳に成って居た“長尾景仲”(生:1388年・没:1463年)が家宰に復帰している。

“長尾景仲”は領国の上野国に入り兵を集める一方、嫡男“長尾景信”(白井長尾氏4代当主・生:1413年・没:1473年)を京都に派遣し、状況を第18代幕府管領“細川勝元”に報告し、支援の要求をしている。

鎌倉公方“足利成氏”軍は関東に充分な戦力を有していた。鎌倉を1月5日に出発、翌1月6日に武田信長、一色直清(宮内大輔)を大将に任命して相模国・島河原に向かわせ“上杉連合軍”に不意打ちを喰わせ、敗っている。この時の上杉連合軍は、扇谷上杉家当主“上杉持朝”(当時39歳・相模国守護・生:1416年・没:1467年)家宰“太田資清(道真)”並びに山内上杉家の家宰“長尾景仲”も同道するという主力部隊であった。

“享徳の乱”勃発からの緒戦で“上杉連合軍”は敗戦続きと成り、上野国、武蔵国河越(埼玉県川越市)に逃れた事が“鎌倉大草子”に記されている

1455年(享徳4年)1月16日:

上杉方の苦戦状況に幕府は関東に支援部隊を派遣する事を決め、信濃国守護“小笠原光康”(生年不詳・没:1486年)越後守護“上杉房定”(越後上杉家6代当主・生:1431年・没:1494年)並びに、駿河国守護“今川範忠”(生:1408年・没:1461年)に出陣の命令を下した。

1455年(享徳4年)1月21日~22日:府中“分倍河原”の戦いでも敗れた“上杉連合軍”

鎌倉公方“足利成氏”は府中の高安寺に陣を取った。島河原で敗北した上杉軍も陣容を整え、両軍は“分倍河原”で激戦と成った。この戦いでも“上杉連合軍”は総崩れと成り、山内上杉家重臣の“大石重仲”が負傷後に死亡し、上杉持朝の嫡男で扇谷上杉家当主の“上杉顕房(うえすぎあきふさ・相模国守護・生:1435年・没:1455年)も負傷した後に武蔵国夜瀬(三鷹市)で自害した。(1月24日)この為、父・上杉持朝が当主に復帰している。(当時39歳)

上杉連合軍の被害はこれに止まらず、上杉憲信(うえすぎのりのぶ・深谷上杉家・生没年不詳)が戦死、上杉憲秋(犬懸上杉家5代当主・生年不詳・没:1455年1月21日)も武蔵国池亀で自害している。上杉連合軍は大ダメージを蒙り“山内上杉”方は守護分国の上野国へ“扇谷上杉”方は拠点の一つである武蔵国“河越”へ逃れている。勝利した“鎌倉公方軍” にも大きな被害が出た事が記され、激しい戦闘であった。

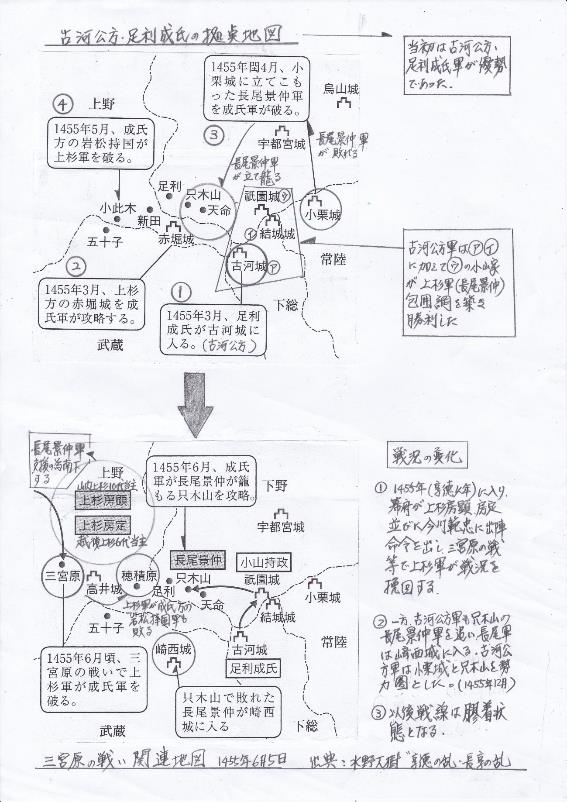

“分倍河原の戦い”関連地図を別掲したので参照願いたい。

16-(5):鎌倉公方が“古河公方”と称される事に

古河に進軍した“鎌倉公方”軍に対し、幕府から“今川範忠”軍が補強され、鎌倉を占拠する。

1455年(享徳4年)2月~3月3日:

戦闘を有利に進める鎌倉公方“足利成氏”軍は、府中から村岡(埼玉県熊谷市)に進み“両上杉軍”を追って北上し、山内上杉氏の領地である上野国まで進軍した。3月3日に下総国”古河“に着陣し、これ以降”足利成氏“は”古河(茨城県古河市)“を拠点として活動する事になる。

1455年(享徳4年)3月28日:

幕府は“山内上杉家”の家宰“長尾景仲”の要請もあり、鎌倉公方“足利成氏”に殺害された関東管領“上杉憲忠”の後任として、父・上杉憲実が只一人、出家をさせずに所領を与え、8代将軍“足利義政”の近臣として仕えさせていた次男の“上杉房顕”(うえすぎふさあき・山内上杉家10代当主・生:1435年・没:1466年)を関東管領職(在職1455年~1466年)に任命した。彼は“足利成氏征討軍”の大将として下向し“平井城(群馬県藤岡市)”に入城している。

尚、1月16日に“将軍・足利義政”から“足利成氏討伐”の為の下向を命じられた諸将のうち“今川範忠(駿河今川氏第5代当主)”が“後花園天皇”からの”御錦旗”を受け取っていた事が記録されている。彼は“鎌倉公方軍”の木戸、大森、印東、里見氏を敗り鎌倉を占領した。この為、鎌倉に帰還出来なくなった鎌倉公方“足利成氏”は下総の”古河“を本拠地とする事に成り、以後”古河公方“と称されるのである。

16-(6):鎌倉公方“足利成氏”が“古河”を拠点とした理由

1455年(享徳4年)6月~1457年(長保元年)10月:

鎌倉大草子には“1455年(享徳4年)6月に屋形(古河公方館)を設け、1457年(9月28日から長禄に改元)10月には修復を終えた古河城(後の徳川秀忠の時代に老中として権勢を誇った土居利勝も城主であった。1873年に廃城、茨城県古河市)に移った”と記録されている。

古河が“鎌倉公方”の広大な御料所の拠点であった事、嫡流が断絶(小山義政の乱1380年~1382年及び小山若犬丸の乱1386年~1397年)した後に、昔の勢力を復活させた”小山持政“(小山満泰の嫡子・下野国守護・生没年不詳)に加えて”結城氏“の存在があった事が拠点とした理由とされる。

16-(6)-①:その後の“古河公方”の歴史について

“古河公方“は初代“足利成氏”以降、2代“足利政氏”(生:1466年・没:1531年)3代“足利高基”(生:1485年・没:1535年)4代”足利晴氏(あしかがはるうじ・生:1508年・没:1560年)そして5代目“足利義氏”(同名の足利義氏から数えて14代目の子孫・生:1541年・没:1583年)”迄の約130年間に亘って“鎌倉公方嫡流”と見做され、室町幕府が正式に認め、影響力を持った存在として引き継がれた。御所は主に“古河城”であった。鎌 倉公方と古河公方の両方を合わせて“関東公方”と呼ぶ事もある。

古河公方5代目の“足利義氏”は、父”足利晴氏“が”北条氏康(相模国戦国大名・後北条氏第3代当主・生:1515年・没:1571年)“との戦いに敗れ、幽閉され、嫡子の“足利義氏”が“第5代古河公方”として形の上で継承されたが、それは“後北条氏”(伊勢宗瑞=北条早雲を祖とし、北条氏政時代には関八州240万石を支配し、戦国時代の軸と称される存在と成った。1590年の豊臣秀吉の小田原征伐で北条氏政、北条氏直父子が滅亡する迄、凡そ100年間の関東の覇者であった)が関東を支配する為に“足利氏”の持つ権威が必要だった為に政略上残されただけの“5代目”であった。

この事を裏付ける史実として“足利義氏”が“5代目古河公方”として就任する際に“北条氏照”(北条氏康3男、北条氏政の弟・生:1542年・没:1590年)”を後見人とする事が条件とされた事が挙げられる。政治的には“後北条氏”の全くの“傀儡”の“古河公方”だったのである。

更に“5代目古河公方・足利義氏”は元服も“古河御所”では無く“後北条氏”の一支城に過ぎない“葛西城(東京都葛飾区青戸)”で行われている。又、1558年には“関宿城(千葉県野田市関宿)”に身柄を移された記録も残っており“古河”とは関係の無い地を転々とさせられた“古河公方”であった。又“上杉謙信”は“4代古河公方・足利晴氏”の長男“足利藤氏”こそが正統な“古河公方”であるとして、異母弟である“足利義氏”の“古河公方継承”を認めなかった事も伝わっている。

16-(7):古河公方軍と上杉連合軍の戦闘が膠着状態と成る

16-(7)-①:“古河公方軍”の攻勢が続く・・1455年閏4月~5月11日

1455年(享徳4年)閏4月~5月11日:

古河公方“足利成氏”軍は“結城氏”(結城城)そして“小山氏”(祇園城)と結んで“長尾景仲”包囲網を築いた。小栗城の“長尾景仲”軍を攻撃し、敗れた“長尾景仲”軍は下野国(栃木県)“天命”と“只木山”に立て籠もった。更に上野国(群馬県)でも“古河公方・足利成氏”方の“岩松持国”軍が小此木で上杉軍を敗っている。(5月11日)

16-(7)-②:“古河公方軍”に対し攻勢に出た新しく関東管領に就いた“上杉房顕”

1455年(享徳4年)6月5日~6月16日:

3月に幕府から、援軍として“越後上杉家”の“上杉房定”軍が加わり、新しく関東管領職に就いた山内上杉家の“上杉房顕”軍も南下し“三宮原(吉岡町)の戦い”で古河公方“足利成氏”軍を敗り戦況を挽回した。

古河公方“足利成氏(当時17歳説、21歳説がある)”は救援の為、下那須、結城、小山、佐野等、5000の軍勢を投入したが、勢いづいた“上杉連合軍”は“上野国・淵名穂積”にまで進軍し“鎌倉公方”方の “岩松持国”軍と戦闘となり、高井城(茨城県取手市)に逃げた“岩松持国”(生年不詳・没:1461年?)軍を攻略している。劣勢だった“上杉連合軍”が一矢を報いたのである。

16-(7)ー③:以後、両軍の戦闘は膠着状態と成る

1455年(康正元年)12月:

“古河公方軍”は只木山に籠る“長尾景仲”軍を追い“長尾景仲”軍は“崎西城”に逃れた。“小栗城”と“只木山”は古河公方“足利成氏”軍の勢力圏と成り、戦闘は両軍が攻防を繰り返す“膠着状態”となった。

以上の戦闘状況、及び、両軍の拠点の記述内容の理解の助として“古河公方・足利成氏の拠点地図”並びに“三宮原の戦い関連地図”を別掲したので参照願いたい。

17:“享徳の乱”(自1455年1月15日至1483年1月6日)の煽りを喰って関東の有力守護大名家が “古河公方派”と“関東管領・上杉派”に分かれて争う“内部分裂”状態が拡散する

幕府が“関東管領・上杉家”への支援を明確にし、下向させた“今川軍”が鎌倉を占領し、更に、古河公方軍の主力である“岩松持国”軍を淵名“穂積原”の戦いで敗った事は関東の諸家に動揺を与えた。その中でも駿河国守護“今川範忠”軍が“後花園天皇”から下賜された“錦の御旗”を翳した事が最も“古河公方”軍に動揺を与えたと“享徳の乱、長享の乱”の著者“水野大樹”氏は記述している。

将軍、並びに幕府の威信は著しく毀損しており、日本の歴史上、最も世情が不安定だったとされる当時でも“天皇家の権威“を尊重する姿勢は失なわれていなかった事を裏付ける史実である。戦場でも”公武併存“の姿勢は保たれていたという”日本の特異性“を証明する史実であろう。“天皇家に反抗する事は朝敵、即ち逆賊に成る事”を意味し“古河公方”側の武将達も“今川軍”と交戦する事を躊躇したのである。

しかし“古河公方”派と“関東管領・上杉”派に分かれて戦闘を繰り返す“享徳の乱”が長引いた結果、関東地域を代表する有力大名家も次第に“両派”に分裂して争う“内部分裂”が生じ、拡散して行った。その代表的な事例が①宇都宮家②佐竹家③千葉家の内部分裂である。

17-(1):下野国(栃木県)“宇都宮家”の分裂

室町幕府は1455年7月25日に“享徳4年”から“康正元年”に改元しているが、幕府と対立する“古河公方・足利成氏”並びに彼に従う陣営は新しい元号を受け付けず“享徳”年号を使い続け、京都に対する自立の姿勢を示した。

“宇都宮”家は当主の父子が分裂して争う事態と成った。“古河公方・足利成氏”は“上杉方”に付いた父親の“宇都宮等綱”の討伐を“那須資持”(なすすけもち・下野国烏山城主・生:1389年・没:1467年)に命じた。

1455年(康生元年)7月29日:

“宇都宮等綱”の子息で当時、満12歳だった“宇都宮明綱”は古河公方“足利成氏”方として残り、重臣の芳賀家、益子家も父親“宇都宮等綱”の行動に批判的であった為“宇都宮等綱”は孤立状態となり、一端は奥州の“白河結城家”を頼って落ちるが、其の後、京都に逃れる羽目になった。

上杉方:宇都宮等綱(うつのみやひとつな・第14代当主・生:1420年・没:1460年)

足利成氏方:宇都宮明綱(うつのみやあきつな・宇都宮等綱の男子・第15代当主・生:1443年・没:1463年)

那須資持(下那須家当主・生:1389年・没:1467年)

芳賀成高(芳賀氏17代当主)

益子家

芳賀成高(芳賀氏17代当主)

益子家

17-(2):常陸国(現在の茨城県)守護“佐竹家”も二派に分裂

古河公方“足利成氏”派の勢力が強かった常陸国でも守護“佐竹家”が、南部が“上杉方”北部が“古河公方・足利成氏”方の二派に分裂した。

17-(3):下総国守護“千葉家”は主家と重臣とが二派に分裂し、武力抗争に発展する

下総国は現在の千葉県北部、茨城県南西部、埼玉県東辺、東京の隅田川東側の地区を含んだ地域である。その守護家である千葉家は主家と重臣が真っ二つに分裂、しかも武力闘争と成った。

上杉方:千葉胤直(16代当主・生:1419年・没:1455年8月15日)

古河公方・足利成氏方:

千葉胤宣(18代当主・生:1441年・没:1455年8月)

千葉胤賢(15代当主千葉兼胤次男・生年不詳・没:1455年9月)

千葉実胤(千葉胤賢の子・生:1442年・没:1466年)

千葉胤賢(15代当主千葉兼胤次男・生年不詳・没:1455年9月)

千葉実胤(千葉胤賢の子・生:1442年・没:1466年)

古河公方・足利成氏方:

馬加康胤(まくわりやすたね=千葉康胤・生:1374年1398年説・没:1456年)

馬加輔胤(馬加康胤の子、別名岩橋輔胤・生:1421年・没:1492年)

原胤房(はらたねふさ・重臣・生年不詳・没:1471年9月)

原胤房(はらたねふさ・重臣・生年不詳・没:1471年9月)

1455年(7月25日康正に改元)8月12日:

“古河公方”派に付いた千葉家重臣“原胤房”は、主家の居城“亥鼻城(千葉城=千葉市中央区猪鼻)”を攻め、16代当主“千葉胤直”は弟“千葉胤賢”と共に“志摩城”(千葉県多古町)に逃れ、上杉軍の援軍を求めたが叶わず自害して果てた。

又、18代当主“千葉胤宣”も同地域にある“多古城”(千葉県香取郡多古町)に立て籠もったが“馬加康胤”軍に攻められ同じく自害して果てた。

守護家“千葉氏”が主家(上杉派)と重臣(古河公方・足利成氏派)に分裂して戦った関係図、並びに“享徳の乱”初期の関東地区で有力大名家が分裂して“上杉方”と“古河公方・足利成氏派”に分かれて戦った“勢力分布図”を別掲したので参照願いたい。

18:戦況膠着状態下でほゞ固まった関東地域の”上杉方“並びに”古河公方・足利成氏“方の勢力図

以下に記す勢力圏獲得、並びに両軍の居城に就いては別掲した“1456年時点、上杉軍・古河公方軍戦線膠着状態下での拠点図”を理解の助に参照願いたい。

18-(1):上総、下総並びに安房は“古河公方・足利成氏”方の勢力圏と成る

“享徳の乱”勃発後、1年程経った1455年末(康正元年)~1456年(康正2年)初頭には”上杉方“と”古河公方“派、双方の勢力図はほゞ、別掲した”勢力分布図“の様に固まった。そこに至る両軍の戦闘状況を記す。

18-(1)-①:“山内上杉”側の拠点“崎西城”が落城し“古河公方”側の拠点と成る

1455年(康正元年)12月:

1455年の攻防で“古河公方”軍に只木山から追われた“長尾景仲”軍は同年12月に“崎西城”に入っていた。

古河公方“足利成氏”軍にとって“関東管領・上杉氏”との戦いではあったが、当主“上杉房顕”(うえすぎふさあき・当時20歳)は1455年3月に任命されたばかりであった上に、京都の生活が長く(1444年から上洛して将軍足利義政の近臣として仕えていた)家内での求心力も弱く、山内上杉家の実質的権力者である家宰の“長尾景仲(この時点で67歳に達していた)”軍を攻略する事の方が重要であった。

そこで“古河公方・足利成氏”軍は“長尾景仲”が拠点とする“崎西城(=騎西城、私市城・・南埼玉郡騎西町根古屋)”を攻めた。“崎西城”には“長尾景仲”の他に“小山田上杉家一族”並びに“庁鼻和上杉家(こばわな)一族”が立て籠っていたが、足利成氏軍の猛攻に落城し“長尾景仲”は敗走した。この結果“崎西城”を含む地域が“古河公方・足利成氏”側の拠点と成ったのである。

18-(1)-②:上総、安房、下総国もほゞ“古河公方”軍の拠点と成る

1456年(康生2年)正月:

千葉氏主家の当主は重臣達との戦いで自害に追い込まれたが、その中で、当時13歳の“千葉実胤”(生:1442年・没:1466年)だけは生き残っていた。上杉方(幕府方)は彼を擁立して“原、馬加軍(古河公方・足利成氏派)”と戦闘に及んだが、この戦いでも拠点の市河城(国府台城、鴻之台城とも言う・千葉県市川市国府台)を“古河公方・足利成氏”軍に落とされ、上総、安房、下総国はほゞ“古河公方・足利成氏”方の拠点と成った。

18-(2):上野、武蔵、相模国は“上杉方”の拠点と成る

上総、下総を制した古河公方“足利成氏”軍は山内上杉氏の拠点である上野国を攻めようとしたが“上杉”軍が古河公方“足利成氏”の領地“上野国新田荘”へ侵攻しこれを防いだ。

“上杉方”は鎌倉占拠をはじめ、相模国、並びに伊豆、上野国、武蔵国をほぼ制した。

19:戦線が膠着する状況下で、両軍が拠点とした“城”について

19-(1):“上杉連合軍”の居城・・上野国、武蔵国に於ける居城

上杉連合軍の前線拠点としては三家の居城として下記が伝えられている。

①:山内上杉家・・ 深谷城 並びに 五十子城

上野国、武蔵国、相模国との連絡網である鎌倉街道の上道、中山道を守る目的で深谷城の南西に“五十子城”(いかつこじょう)を築いている。

②:扇谷上杉家・・ 河越城 並びに 江戸城

扇谷上杉氏の当主“上杉持朝”(1455年の分倍河原の戦いで嫡男・上杉顕房が討たれた為、再び当主に返り咲いた・相模国守護・生:1416年・没:1467年)”が家宰“太田道真・太田道灌“父子に命じて1456年~1457年にかけて“河越城”(埼玉県川越市)並びに“江戸城”(江城・千代田城とも称した)を築かせている。父親“太田道真”が扇谷上杉氏が本拠地とした“河越城”を守り、息子の太田道灌は“江戸城”を居城とし、守った。

③:越後上杉家・・ 臼井城

1429年~1441年の間に山内上杉家の重臣“長尾景仲”が築城したと伝わる上野国(群馬県)の“白井城(北群馬郡子持村白井)”を居城とした。

19-(2):古河公方“足利成氏”軍の居城

①:古河公方“足利成氏”・・ 古河城 並びに 﨑西城

下総国の“古河城”を中心として“上杉方”から奪った“﨑西城”が東武蔵国の居城であった。

②:簗田家・・ 関宿城

簗田満助(やなだみつすけ・生:1395年・没:1438年)が築いたとする説、又は、古河公方“足利成氏”の筆頭重臣で、1455年に鎌倉を追われた“鎌倉公方・足利成氏”を下総国“古河”に迎えた“簗田成助(やなだしげすけ・生年不詳・没:1512年)”が築城(1457年)したとの説がある。以後“簗田氏嫡流”の居城と成り、江戸時代には関宿藩(2万石~5万8千石~7万3千石)の藩庁が置かれた。(千葉県野田市関宿三軒家)

③:野田家・・ 栗橋城

古河公方“足利成氏”の重臣“野田氏”が居城とした。“古河城”の支城網を形成した城でもあった。旧利根川、渡良瀬川の河川沿いに立地していた為、古河城と共に水陸交通網の要衝とされた城であった。

20:戦線が膠着する状況下で、古河公方“足利成氏”は幕府に“逆賊汚名返上依頼”文書を提出する

1456年(康生2年)4月:

古河公方“足利成氏”は幕府管領“細川勝元”に“逆賊”の汚名を晴らして欲しいとの長文の弁明書を提出した。

“関東の事について何度も言上致しましたが、ご返事が来ないので改めてお願いする事にしました“という書き出しで文書は始まり、之までの”上杉方“との戦闘に至った経緯を説明すると共に弁解を試みている。

20-(1):文書の大意

“上杉憲忠”(殺害された前関東管領)は多年に及び権勢を振って、寺社の荘園等を取り上げて一揆の武士達に与え、功績のある人の所領を没収して自分に従う家臣達に給与した。こうした事が日を追って倍増したので、使者を遣わして折檻(きびしく𠮟ること)しようとしたが全く従わなかったばかりか“上杉憲忠”や“上杉持朝”の郎従達が充満し、道を塞ぎ、悪事を働く状況が長く続いた事が今回の抗争の背景だとの内容であった。

足利成氏が“江の島”に出“長尾景仲・太田資清”連合軍との戦闘(江の島合戦)になった経緯を述べ、これが一段落(幕府管領・畠山持国の仲介に拠って)した後に“長尾景仲”が上野国に下向して挙兵の準備をしたので(夜襲時の彼が留守をした理由を挙兵準備の為だとしている)致し方無く、前関東管領職の“上杉憲忠”を誅殺したと、理由を記している。

こうした事情説明のあと、将軍や幕府に対して異心は無いので、この思いを将軍(足利義政)に伝えて欲しいと記した。

20-(1)ー①:関東管領“上杉憲忠”誅殺は“主君として家臣を成敗した迄の事”であり、鎌倉公方としての権限に基づく行動だ、と正当性を主張

足利成氏(鎌倉公方~1455年3月以降は古河公方)は弁明書の中で関東管領“上杉憲忠”を成敗したのは主君として当然の理があったからだ、と下記に示す様に“鎌倉公方”としての正当性を訴えている。

賞罰を明らかにするのは為政者の勤めである。ところが、(前関東管領上杉憲忠に) 罰(誅殺)を下したところ(幕府からは私に)、深くお咎めを受けてしまいました。 悲しい事です。

例え根拠の無い(前関東管領上杉憲忠に対する)成敗だったとしても(私の)臣下の方を優遇するというのはあり得ない事です。京都に対して野心を抱く事など全く無いのに多くの佞人(ねいじん=口先巧みにへつらう人)達がいろいろ言い出した為、隣国の軍勢を差し向けられました。本当に恨めしく思います。

文籍(中国の書物)に“青い蠅が白い色を汚している”という喩えがありますがその通りの事です。本当に異心の無い事は蒼天(そうてん=天の造物主)も屹度ご存知の事と思います。この事を以前何度も申し上げたのに、まだお聞き届けいただけていません。兎に角”淳直(?)“の使節を派遣して頂き、関東の様子を目で見て欲しいと思います。この事を宜しく(将軍足利義政に)御披露下さい。

“鎌倉公方・足利成氏”は幕閣の人々の心を動かすべく、鎌倉瑞泉寺の高名な僧侶を幕府への使節とし、この長文の“逆賊汚名返上依頼文書”を持たせた。しかし、幕府管領“細川勝元”ら幕閣は書状を黙殺し、返事も与えなかったのである。

21:上杉軍の居城“五十子城”が、関東の文化の中心地となった背景

山内上杉方の居城“五十子城(いかつこじょう)”は東西約2km、南北約1kmという広大な城郭であった。

誅殺された兄“上杉憲忠”を継いで山内上杉家“第10代当主”に就き、武蔵国並びに上野国の守護、更に、関東管領職(在職1455年~1466年)に就いた“上杉房顕”が常駐する城であったが、越後上杉家の当主、越後国守護の“上杉房定”(越後、信濃国守護・生:1431年・没:1494年)も常駐して居り、真に“上杉連合軍”の本拠地と成っていた。

更に京都からの援軍もこの城に在陣し、扇谷上杉家や、後述する“堀越公方(足利政知)”も度々訪れたと伝わる“中心拠点”であった。鎌倉府の機能は有名無実化していたが、幕府の支持を得ている“関東管領職”の“権威・機能”は維持されており、寺社や国人などの領地争いがあると関東管領の“副状”だけで解決されるという状況であった。

山内上杉家の当主であり、関東管領職の“上杉房顕”の元にはそうした訴訟問題も持ち込まれ“五十子城”は関東地域に於ける“統治機関”としての役割を果たしていたのである。

又、膠着状態とは言え“古河公方・足利成氏軍”との戦闘が終結した訳では無かったが“五十子城”に連歌師の“宗祇(そうぎ・生:1421年・没:1502年)”が連歌指導の為に度々訪れた記録が残っている。それは、山内上杉家の第11代当主“上杉顕定(うえすぎあきさだ・生:1454年・没:1510年)”並びに“長尾景忠”更には扇谷家の“上杉朝定”“太田道灌”等が彼を招いた事に拠るものであった。

こうした事から“五十子城”が当時の関東地域に於ける“文化の中心地”としての機能を果たしていた事が裏付けられる。この様な機能を果たしていた“五十子城”であったから、規模も上記した様に広大であったのであろう。

22:“古河公方・足利成氏“討伐戦の膠着状態を打開すべく”将軍・足利義政“は“関東主君”として異母弟(兄)“足利政知”を下向させる

“将軍・足利義政”が既述した支援部隊を投入したにも拘わらず“古河公方・足利成氏”の討伐は“上杉・幕府連合軍”が関東地域・西部の征圧には成功したものの“古河公方・足利成氏”軍の抵抗もしぶとく、戦線は膠着状態であった。

この状態を打開すべく“将軍・足利義政”は逆賊と成った“足利成氏”に代えて“空位状態”の“鎌倉公方”職を埋めるべく、異母弟の“足利政知”を下向させる策を講じた。尚“足利政知”のタイトルについては“関東主君”と称させたとの説もあるが“将軍・足利義政”が“征旗”を下したとの記録がある事から“鎌倉公方”の肩書で下向させたとする説が正しいものとされる。

1457年(長禄元年)12月24日:

下向の命を受けた“足利政知”(あしかがまさとも・生:1435年・没:1491年)は、第6代将軍“足利義教”の次男で、将軍“足利義政”よりも半年早く生まれているが、母親が奉公衆・斎藤氏の娘という低い身分だった事から弟として扱われたとされる。

将軍・足利義政(幕府)の狙いは、現将軍の弟(兄)“足利政知”を新たな“鎌倉公方”に据える事で“上杉氏+幕府”連合軍に抵抗を続ける“古河公方・足利成氏”派に与する関東・奥州諸将達を切り崩す事にあった。

しかし“足利政知”は幼少期から僧侶として育てられ、天龍寺香厳院主“清久“と名乗っていた人物であり、還俗したものの、自前の軍隊も当然無い状態であった。そうした彼に”将軍・足利義政“は犬懸上杉家の“上杉教朝”(うえすぎのりとも・上杉禅秀の子・生:1408年・没:1461年)を”関東執事“として付き添わせ、又、既述の、後に第20代幕府管領職に就く”斯波義廉“の父親”渋川義鏡“(しぶかわよしかね・生没年不詳)を補佐役として付き添わせただけの”関東主君(新鎌倉公方)“の下向だったのである。

1458年(長禄2年)6月~8月:

僧侶から還俗したばかりの“足利政知”は“将軍・足利義政”からの“征旗”と“関東主君(説)鎌倉公方”というタイトルの“権威付け”並びに上記した僅かの軍勢が与えられただけで、激しく抵抗を続ける“古河公方・足利成氏軍”並びに“関東・奥州諸将の軍勢”切り崩しの為に下向させられたのである。

“足利政知”は、1457年(長禄元年)12月に京を出発、途中、近江国“園城寺”に留まり、関東に向けての出立は、翌1458年5月であった。8月に伊豆国に入り、堀越(韮山、四日町の一部)に拠点を構えた。鎌倉は幕府からの支援部隊として下向した“駿河国守護・今川範忠”が1455年6月から征圧しており“足利政知”は鎌倉入りをしていない。

その理由に付いては“今川範忠”が歓迎しなかったとの説もあるが、当時の戦況下“鎌倉”は要害の地(戦略上重要な地点)では無く、新たに“足利政知”が拠点とするには問題もあったからだとの説もある。

何れにしても“新・鎌倉公方”として下向した“足利政知”が鎌倉入りをせず、伊豆国・堀越に留まる結果と成った為、彼は“堀越公方(ほりごえ、ほりこしくぼう)”と呼ばれる事になる。そして“将軍・足利義政”(当時22歳、将軍就任以来9年・時の幕府管領は第18代細川勝元)が意図した“膠着状態の古河公方・足利成氏討伐の完遂”を目指したこの人事は失敗に終わる。

22-(1):却って関東地域の混乱状態をエスカレートさせた“堀越公方・足利政知”の下向

“足利政知”を新たな“鎌倉公方”として下向させた人事は後述する様に失敗であったが大きなプラス面もあった。

22-(1)ー①:古河公方派の主力部隊“岩松持国”の調略に成功する

1458年(長禄2年)8月:

“古河公方・足利成氏”軍の主力の武将として上野方面で活躍していた“岩松持国(生年不詳・没:1461年?)”は、第4代鎌倉公方“足利持氏”の武将として活躍し“結城合戦(1440年3月~1441年4月)”でも幕府軍と戦った。

その彼が“上杉方の調略(寝返り工作)”に屈したのである。その経緯は、元々岩松家は第6代将軍・足利義教時代に“五十子”に所領を持つ“岩松長純”(家純)派と新田荘に所領を持つ従弟の“岩松持国”派とに分裂していた。そもそも、この分裂は6代将軍“足利義教”が分断策をめぐらし“鎌倉府第4代公方・足利持氏”派の“岩松持国”に対抗させる為に“岩松長純”を擁立した事で起きた分裂であった。従って両者が抗争した為に起きた分裂では無かったのである。

“足利政知”(後の堀越公方)が関東に下向する事が決まり、京に居た“岩松長純”(=家純)が“足利政知”に随行する事に成った。この事を切っ掛けに“幕府方(=上杉方)”は“岩松持国”の調略(寝返り工作)を開始したのである。

“山内上杉家”の当主“上杉房顕”と、家宰“長尾景仲”が“岩松持国”との面談を何度も行ない、説得に当たり“堀越公方・足利政知”も執事の立場に在った“渋川義鏡”と共に“岩松持国”の寝返り説得に当たった書状がこの調略が史実であった事を裏付けている。この調略が成功した決め手は、武将にとって命である“所領安堵の約束”であった。かくして“古河公方・足利成氏”軍の主力部隊であった“岩松持国”が“上杉+幕府”連合軍へ寝返ったのである。

この寝返りは“古河公方・足利成氏”サイドにとって、軍事的のみならず、精神的に大打撃を与えた。

22-(1)ー②:将軍・足利義政からの“堀越公方・足利政知”軍を支援する命令に応じなかった“斯波義敏”

1458年(長禄2年)9月:“斯波義敏”が支援命令に従わず

将軍“足利義政”は、奥羽・甲斐・信濃国を中心とした関東周辺の大名、国人衆を動員して”古河公方・足利成氏討伐“を進展させるべく、その先鋒として足利一門第一の名門で、越前・尾張・遠江国守護の斯波家10代当主”斯波義敏”へ関東出兵命令を出した。

しかし折悪しく“斯波義敏”は守護代“甲斐常治”との内紛(長禄合戦1458年6月~1459年8月)の真っ最中であり、命に従わなかった事は既述の通りである。この事は将軍、並びに幕府権威の失墜を天下に晒し、諸大名からは信用を大きく失う事に成った。そしてこの事は“堀越公方・足利政知”軍の無力化を明らかにしたのである。

22-(1)-③:幕府、並びに上杉軍の拠点である“五十子城”が攻撃され、敗退した為、“堀越公方・足利政知”の下向が無意味だった事が露呈した

1459年(長禄3年)10月14日:“太田荘の戦い”

“古河公方・足利成氏軍”は“上杉連合軍”の中心拠点である“五十子城”攻撃を策し、両軍は太田荘(埼玉県熊谷市)で交戦した。“斯波義敏”軍の支援が得られず、自前の軍事力を持たない“堀越公方・足利政知”を戴く幕府軍は敗退し“足利政知(堀越公方)”下向に拠る“古河公方討伐策”の失敗が明らかと成った。この事で諸大名は最早“将軍・足利義政”の威光が関東地域には届かなくなった事を認識し、幕府権威の失墜が一層明らかと成った。

23:伊豆に留め置かれ、下向した目的も果たせず、全く存在価値の無い立場に置かれて行った“堀越公方・足利政知”

1460年(長禄4年)4月:

伊豆に留め置かれ、満足な軍事力も持たない“堀越公方・足利政知”の陣所“堀越国清寺”を“古河公方・足利成氏”軍は、駄目押しをする様に“焼き打ち”した。堀越公方“足利政知“は自らの命さえ危うい状況に陥ったのである。

こうした“堀越公方・足利政知“を尚も支援すべく、幕府は”朝倉孝景(敏景)“(7代当主・1458年~1459年の長禄合戦では守護代・甲斐常治側の主力として働き、守護・斯波義敏軍に勝利した武将・生:1428年・没:1481年)と”甲斐敏光“(長禄合戦で父・甲斐常治と共に戦う・1463年に越前国守護代に就任した記録がある・生没年不詳)を派遣した。これに拠って“堀越公方・足利政知”軍は漸く軍事力の体裁を整えたが、幕府は当の”堀越公方・足利政知“に軍事指揮権を与えず、頭越しに関東の諸侯に命令を出すという形を採った。

この事は”堀越公方・足利政知“下向の役割が消え、その存在価値は殆ど無いに等しく成った。堀越公方のその後に就いては次項(6-17項)で記述する。

24:関東管領家“山内上杉家”に降りかかった不幸

1463年(寛正4年)8月26日:

山内上杉家の家宰“長尾景仲”が鎌倉で没した。満75歳であった。既に嫡男の“長尾景信“(上野国、武蔵国守護代・生:1413年・没:1473年)が1461年から隠居した父”長尾景仲“の跡を継ぎ、山内上杉家の家宰と成っていたが、山内上杉家は重臣中の重臣を失ったのである。

1466年(文正元年)2月26日:

”山内上杉家“に更に不幸が降りかかった。10代当主“上杉房顕(うえすぎふさあき・生:1435年・没:1466年)”が後継者を決めない侭“五十子城”で31歳で没した。関東管領家に後継者問題が再浮上し、関東地域の混乱を長引かせる事に成る。

25:関東で“もう一つの応仁の乱・享徳の乱”が勃発した時期(1454年12月~)に8代将軍“足利義政”の政治に大きな影響力を持った“三魔”に就いて

23歳の青年に成って居た8代将軍“足利義政“ の心境を知る事が出来るとされる1459年(長禄3年)12月の和歌が以下に伝えられている。

サマザマノ事ニフレツゝナゲクゾヨ、道サダカニモヲサメエヌ身ヲ

祖父“足利義満”父“足利義教”政治期の強い将軍権力への復帰を目指すものの、思うに任せない将軍“足利義政”の悩みを吐露したとされる和歌である。

“もう一つの応仁の乱”と称される“享徳の乱”(1454年12月~1482年11月)が関東で勃発し“古河公方・足利成氏討伐”の為に異母弟(兄)“足利政知”を鎌倉公方(結果は堀越公方)として下向させた策も失敗、関東地域の混乱は拡大、異母弟(兄)“足利政知”が伊豆国に留まらざるを得ない事態(堀越公方)となったのが1458年8月の事であり、彼が”第8代将軍“に就いた1449年4月以来、室町幕府が置かれた政治環境はカオス(混沌・混乱)状態が更に悪化していた。

しかし乍ら生来、優柔不断な性格だったと伝わる彼であり、この和歌に当時の彼の本心が歌われたものと解釈するのには疑問が残る。その事は後述する史実からも裏付けされる。

25-(1):東福寺の“大極蔵主”が伝えた“足利義政政治”への批判

1458年(長禄2年)9月:

東福寺(創建1236年・開基は九条道家)の“大極蔵主(雲泉太極)”が1458年(長禄2年)9月に将軍“足利義政”(当時22歳)の政治に対する“政治批判五か条”を日記(碧山日録と呼ばれ、1458年~1468年に亘って書かれた日記)に残している。

その一か条に“足利義政は明徳を行おうとしているが、群小の近侍者達がそれを遮るので、正理にもとる政治が行われ、その怨みが世間に浸み渡っている“と書いている。

この時期の幕府首脳は幕府管領・第18代細川勝元(当時28歳・在職1452年~1464年)を筆頭に、有力守護大名達も自家の利益を追う行動に走ったと伝わる。父“6代将軍・足利義教”の恐怖、専断政治に拠って抑圧された過去を持ち、しかし乍ら経済的には力を蓄えたとされる諸大名達は、自由を謳歌し、贅沢を求める風潮を強めていたのである。

幼少の頃からの温室育ちの上に、優柔不断な気質と伝わる将軍“足利義政”にとって、荷の重い政治課題が次々と持ち上がり、彼としては側近衆に頼る事でそうした課題を処理して行ったと思われる。その結果、側近衆の意向で政治が動かされる場面が必然的に多く成ったと言う事であろう。

若き将軍“足利義政”が頼り、結果、彼の政治を動かしたとされる“近臣達”は“三魔”と呼ばれた。

25-(2):“三魔”が初期の“将軍・足利義政”政治を動かした事を裏付ける1455年(享徳4年)正月の落書き

京都の人目に付き易い路頭に三人の肖像画が落書きされた。当時の幕政が“将軍・足利義政の三人の側近に強く影響されている”と批判するものであった。“三魔”とは①御今(御今参局)②有馬(有馬持家)③烏丸(烏丸資任)の三人を指している。

1455年正月というと、関東では“享徳の乱”の切っ掛けと成った“関東管領・上杉憲忠”が第5代鎌倉公方“足利成氏”軍の夜襲によって殺害された事件(1454年12月27日)が起きた直後である。“三魔”のトップには“御今参局(おいままいりのつぼね)”が挙げられているが、彼女については後述する。

“有馬持家(生:1396年?・没:1450年?)”は摂津有馬家の当主で“赤松満佑”の従兄弟である。本家の赤松氏とは別に室町幕府に直勤していた。第6代将軍“足利義教”の御伴衆を勤め、8代将軍“足利義政”には“足利義成”と名乗った時代から近侍し、寵臣となった人物である。

“烏丸資任(からすますけとう・生:1417年・没:1483年)は、足利義政の生母”日野重子“の従弟という関係であった。急遽、将軍職を継ぐ事になった”三寅“時代から、将軍宣下を受け”第8代将軍職“に就いた(1449年4月)後も”烏丸殿“が将軍御所として使われ、ほゞ、18年後の1459年11月に”室町殿“に移る迄、将軍足利義政が”烏丸家“の邸に居た事は既述の通りであるが、そうした関係から“烏丸資任”は将軍側近として極めて深い関係を築いたのである。

この側近三人の“8代将軍・足利義政”に対する影響力の大きさを知る周囲は、この3人を恐れていたと当時の記録は伝えている。

25-(3):“御今参局”

“御今参局(おいままいりのつぼね・生:1426年?・没:1459年)”は、将軍近習衆の名門“大館氏”の出身で“大館持房”(おおだちもちふさ・生:1401年・没:1471年)の従姉妹に当たる人物である。

将軍“足利義政”が幼少の頃から乳母として仕え、年齢は足利義政の10歳程年長と伝わる。(足利義政は1436年生まれ)当初は乳母の立場であったが、次第に足利義政の妾として寵愛を受ける様になったとの説がある。

25-(3)-①:優柔不断な性格の“将軍・足利義政”を教育した“御今参局”

彼女が養育し、後に将軍職に就いた“足利義政(当初の名前は足利義成)”は未だ13歳の少年(1449年時点で)であった。生来の優柔不断な性格から、各方面から持ち込まれる私利私欲がらみの強い要求に困惑する彼に対し、彼女はその都度、将軍として毅然たる裁断を行なわせた大変気丈な女性であった事が伝わる。細川・山名といった有力大名に対しても容赦無い裁断が度々行われた。その背景には“御今参局”が居り、将軍“足利義政”を動かしたに違いないと周囲は解したのである。

25-(3)-②:“御今参局”を排斥した“将軍生母・日野重子”・・尾張国“守護代”人事問題

“尾張国守護代”の人事に絡んで、“織田郷広+御今参局+将軍足利義政”のチームと“織田敏広+日野重子+斯波家重臣筆頭・甲斐常治“チームが争った。将軍”足利義政“が母”日野重子“の意に反して“御今参局”の人事案に従った事で、日野重子が“出家する”と言い出し、結局、優柔不断な“足利義政“が母親に折れたという騒動である。

複雑に二人の女性が絡んだこの騒動を別携の“尾張守護代職をめぐって繰り広げられた御今参局と将軍生母・日野重子の争い“に纏めたので参照し乍ら以下を読まれたい。

A:罷免された“織田郷広”が“御今参局”に泣きつき、尾張守護代職に復帰

上表に示す様に、尾張守護代“織田郷広(おださとひろ・生年不詳・没:1451年)”が不始末(被官の横領説又は本人が第6代将軍・足利義教の譴責を受けたとの諸説がある)の結果、尾張守護代を罷免され“織田敏広”(弟説、甥説、嫡男説の諸説がある・生年不詳・没:1481年)”に交代させられた。

その後“6代将軍・足利義教”が暗殺された事で(1441年6月)“織田郷広”は尾張国守護代職への復帰の運動を始める。第8代将軍“足利義成”(後に足利義政に改名)の乳母(妾として寵愛を受けたと伝わる)“御今参局”に頼み込み、その頼みを受けた“御今参局“の働きで守護代“織田敏広”が更迭され“織田郷広”が守護代復帰の内諾を得るまでに話が進んだ。此処までの動きは“将軍・足利義成(足利義政)”が未だ15歳の少年であり“御今参局”の意向で運んだものと考えられる。

B:主家(尾張国守護家)“斯波氏”重臣筆頭の“甲斐常治”が、将軍生母“日野重子”を抱き込み“将軍・足利義成(1453年6月に義政に改名)”を翻意させる・・将軍生母と御今参局の“女の戦い”第1局

1451年(宝徳3年):

この人事に対し尾張国守護“斯波家”の重臣筆頭格で越前国、並びに、遠江国の“守護代”職にあった“甲斐常治(かいじょうち・斯波氏執事・生年不詳・没:1459年)が将軍“足利義成(義政)”の生母“日野重子”に不服の旨を訴えた。

“日野重子”は“足利義成(義政)”は未だ少年であり、優柔不断な彼を陰で動かしたのはその存在に日頃から不快感を抱いている“御今参局”だとし“将軍がこの様な政治をしていては天下の乱に成る”として“織田郷広”を赦免し守護代に復帰させる内諾を取り下げさせるべく動いたのである。

しかし、将軍“足利義成(義政)”は生母“日野重子”の諫言に耳を貸さなかった為、怒った“日野重子”は室町将軍御所から“嵯峨”に出奔、隠居の意向を示した。諸大名の多くが生母“日野重子”の立場を支持するという事態にまで発展した為、遂に将軍“足利義成(義政)”も屈し、当初通りの人事に復すという結果となった。

将軍生母“日野重子”と“御今参局”の“女性の戦い”は日野重子が勝利し、以後“御今参局”は政治への関与から一歩退けられた。

25-(3)-③:将軍“足利義政”の正妻“日野富子”との“女の戦い”にも敗れ、配流先で見事な切腹をして果てた“御今参局”・・“女の戦い”第2局

1455年(享徳4年)正月:

上述した様な事件があり、1451年に将軍生母“日野重子”に拠って政治への関与から一歩退けられた筈の“御今参局”であるが、既述の1455年(享徳4年)正月の“三魔”批判の落書には、トップに“御今参局”の名が挙げられている。この事は1451年以降も、将軍“足利義政(1453年6月に義成から改名)”の“御今参局”に対する寵愛は続き、彼女の周囲には多くの支持者が残って居たのが実態と思われる。しかし乍ら、将軍“足利義政”が“日野富子”を正妻に迎えた事で“御今参局”の立場は大きく変わり、愈々追い詰められて行った。

1455年(康正元年)8月:将軍“足利義政”が権大納言“日野勝光”の妹“日野富子”を正妻に迎える。

2年前の1453年6月に“足利義政”と改名し(17歳)、19歳に成った1455年(康正元年)8月27日に右近衛大将に任じられ、第8代将軍として形の上で“公武に君臨する公方”と成った“足利義政”は“権大納言・日野勝光”の妹で15歳の“日野富子(生:1440年・没:1496年)”を正妻に迎えた。

“禁闕の変”を記述した際に別掲した“足利氏と裏松家(日野)系図”を参照願いたい。

この系図に見られる様に“日野勝光(生:1429年・没:1476年)”は後に娘を第9代将軍“足利義尚”に嫁がせる等“新将軍代”と呼ばれる程に権力を振るった人物である。1994年のNHK大河ドラマ“花の乱”で俳優“草刈正雄“が演じた人物である。

以後、将軍“足利義政”の閨房(けいぼう=婦人の居間)に於ける女房・侍女達は“日野富子派”と“御今参局派”に分かれて陰湿な“女の戦い”を始める。

1459年(長禄3年)1月19日:

“日野富子”が男子を出産したがその男子は直ぐに死んでしまう。これは“御今参局“の呪詛の為だと讒言(ざんげん=他人を陥れようとして偽って悪しざまに告げ口をする事)された。男子誕生は初めてであった事に加えて“日野富子派”の強い圧力もあり、優柔不断な“将軍・足利義政”は周囲の讒言に乗り“御今参局“を所司の“京極持清”(侍所頭人、山城、出雲、隠岐、飛騨、近江国守護・生:1407年・没:1470年)に命じて琵琶湖の“沖島”に配流した。

京から近い配流先を選んだ理由は、ほとぼりが冷めたら“御今参局“を戻そうと考えていた事は明らかであった。しかし“足利義政”のそうした意図を読んだ“日野富子”はこの軽すぎる配流刑に納得せず、将軍生母“日野重子”を抱き込み、この二人の女性に頭の上がらぬ“足利義政”に詰め寄り“御今参局“に極刑(死罪)を言い渡させたのである。

これを聞いた“御今参局“は”大館氏の家門を辱めない為に“と見事な”切腹“をして果てた。警固に当たっていた武士達は、彼女の見事な死と“女丈夫”さに感涙したと記録されている。尚、彼女の最期の場所に就いては①配流先の琵琶湖“沖島”説、②配流される途上の船上の説がある。

後に“御今参局“は無実だった事が判明、呪詛は”日野富子派“の女房達が“御今参局“を貶める為に仕組まれたものだった事を知った“将軍・足利義政”は“御今参局“に対する追慕の情を断てなかったと伝わり、其の後“日野富子”との夫婦仲が悪化した原因の一つと成ったとされる。

25-(3)-④:琵琶湖“沖島”訪問記・・2019年4月13日

(琵琶湖沖島への通船の出発港“堀切港”)(堀切港から約3kmを10~15分で沖島へ)

JR琵琶湖線の近江八幡駅で降り、そこからタクシーで凡そ30分、堀切港に着く。近江鉄道バスの利用(近江八幡駅北口から長命寺経由休暇村行き)も可能だが我々は時間の都合で利用出来なかった。

堀切港から“沖島通船”を利用、大人片道500円で、20人程が乗れる漁船風の小さな船であった。3km程の“沖島”へは10~15分程。“沖島漁港”へ到着した。我々の乗船は夕方であったが、未だ桜も残って居り、船からの景色は美しかった。

沖島は日本で唯一の架橋されていない“淡水湖に浮かぶ有人島”であり、約250人が居住している。島内に自動車は一台も無く、島内の移動手段は徒歩又は自転車との事である。当然の事乍ら信号機も無く昔にタイムスリップした様な島である。島内には市立の小学校、郵便局もあるが、中学校以上は島外に通わねばならないとの事であった。

又、島内に病院は無く、定期的に医者が島に来るとの事で、重病人が出た場合は船で島から出て病院等に向かわなければならないとの話であった。こうした生活環境から島民は一軒当たり一隻以上の船を所有し、堀切港の駐車場に自家用車を置き、用事を済ませるという生活スタイルとの事である。

=沖島でヒアリングした“御今参局”の配流に関する情報=

私達の“沖島“訪問の目的は上記した”御今参局“の配流に関する”史実確認“であり、島民にお話しを伺った。来る時の船で一緒だった女性が私共を“西福寺”に案内して呉れた。

西福寺は蓮如(浄土真宗本願寺派第8代宗主・生:1415年?没:1489年)に帰依した“茶谷重右衛門“が開基と伝えられる寺である。“御今参局”の配流、並びに彼女の最期についての住職並びに島民の話は

①:沖島へ渡る船の中で殺害された説

②:沖島の“赤崎(小さな岬)”の辺りで殺害された説

③:沖島に来た追手の目の前で切腹して果てた説

の3説が伝えられているとの事であった。

1994年のNHK大河ドラマ“花の乱”を大阪の“NHKアーカイブス”に行き、女優“かたせ梨乃”が演じた“御今参局“の最期に就いて上記の中、どの説を採用したのかを確認したが、彼女の出身である“大舘氏”の家門の名を辱めない為、追手の前で見事に切腹して果てたという上記③の説を採用していた。

25-(3)-⑤:“家門・家名”を守る事が最重要事項と考えた武士層の歴史がその後の日本社会に根付き“日本の特異性”として伝わった事について

上述した“御今参局“が”大館氏の家門を辱めたくない“という強い理由から、女性乍ら見事な“切腹”をして果てた・・と欧米の人達に話すと“理解に苦しむ”とか“ナンセンスだ”との批判の言葉が返って来る。“家門”とか“お家の為に”を理由に武士が“死”を選ぶ事は武士層の誕生と共に日本の歴史上多くの事例を生んで来た。

“赤穂義士”と讃えられ“名誉の切腹に誇りを抱いて46人(寺坂吉右衛門は報告の為途中で抜ける)が死んで行った赤穂事件“も赤穂浅野藩の”お家断絶“に対して、喧嘩相手の”吉良家“が一切処罰されなかった不公平な幕府の裁断に対する抗議行動であった。

日本を代表するこの“忠義物語”に関する講演を私が米国(シカゴ)の日米協会で行なった際の米国人の反応については、上巻(第一章)で紹介した通りであるが“結果的に全員が切腹させられた赤穂浪士の話が何故美談なのか。部下を死に至らせた大石内蔵助を尊敬すべきリーダーだと称える日本人の感覚は理解出来ない“との批判的意見が多かった。

欧米の歴史土壌に立つ彼等にとって“成功物語”とは“生き抜く事”であり“全員46人が切腹”で果てた“赤穂事件の顛末”は決して“サクセスストーリー”とは評価され無いのである。

日本人の中に“忠義の美談”として300年以上に亘って“赤穂浪士”の史実が賞賛され、近くは“神風特攻隊”の“お国の為の決死の行動”も同じく“美談”として“賞賛”された時期があったが、これ等は欧米人の感覚とは明らかに異なる“日本の特異性”と考えられる。

25-(3)-⑥:欧米人がなかなか理解出来ない”家“の概念も”日本の特異性“である

“御今参局“が”家門・家名の名誉を守る“という一点から切腹という手段を選んだ背景には、それこそが武士階級の最重要事項であったという日本全体に伝播していた歴史背景の理解が無い欧米人を納得させる事は難しい。

”武士道の精神史“の中で著者”笠谷和比古“氏は”今日一生懸命、つまり一生涯命を懸けて頑張る、という意味で使われる言葉は、本来は一所懸命という言葉であった“と指摘し、この言葉は日本人の根本精神だと書いている。

武士にとって“所領”こそが、父祖が粒々辛苦(りゅうりゅうしんく=苦労を重ね努力する事)の果てに開拓し、命を懸けて戦い、獲得して来たものであり、命を懸けてこれを守り抜くという武士の“心情”を表した言葉が“一所懸命”である。戦う事が武士階級の存立基盤であり、その結果、自らの領土を得、それを死守する事こそが“武士の根本精神”であり、武士階級の歴史と共に脈々と受け継がれて来たのである。

ア:所領は分割され、雲散霧消してはならないとの考えが“一括相続”であり、それが日本の“家”を形造った

中国や韓国では父祖の財産は子供達の間で均等に分けられた。しかし日本では中世から、全ての土地が一族の代表“惣領”の支配下に置かれ一体的に管理されて来た。こうした伝統的相続方法に拠って、父祖伝来の所領の散逸を防いで来たのが日本の土地相続方法であった。

中国や韓国では一族全体で財産を共有する“巨大同族主義”の性格が強いが、日本では“親~子~孫“と繋がる”直系線“長子相続による財産の一体的継承が主流であった。この財産を“家産”とし、これを一体的に継承するのが“家”という存在であった。この系図の縦の一本線と成る“直系”の事を“家”と呼び“家名”という形で継承される様になったのである。

武士は一族・家来を引き連れ、農民を雇い入れて開墾、開発を行う一種の土地開発業者(デイベロッパー)であったから、分家が出来ると“分家”には別の名前が(例えば足利という家から出た分家が斯波、細川、畠山、吉良、今川を名乗った)付いた。そして夫々の縦の一本一本の線が新たに独立し、夫々の所領を一体的に継承して行ったのである。

日本の名字(苗字=ナエを意味する)即ち“家名”は夫々の家が保持する所領の“地名”であり、今日、凡そ20万もの種類の名字が出来たのである。“一所懸命”の精神に基づく系図の縦の一本線“家、家名”を守り、継承する事を重要視して来た“日本の特異性”がこの事に現われている。(笠谷和比古氏)

因みに一族全体で財産を共有する“巨大同族主義”の中国や韓国の名字の種類は、中国で5000程、韓国では200程と言われている。