1:“足利将軍家”は近畿のほんの一部を直轄国にする“京都将軍”に過ぎなかった。“足利将軍家“の命脈が尚も保たれたのは日本の特異性である“血統信仰”による

室町幕府は3代将軍“足利義満”期を全盛期として以後は有力守護大名が力を伸ばす一方で足利将軍家の権威・権力は衰えて行った。“将軍家“の領国も近畿のほんの一部が直轄国であり、実質的には“京都将軍”であった。

この様な状態の“足利将軍家”をそれでも“天下の主”として有力大名家が祀ったのは“天皇家”を“至尊勢力“を構成する貴族層を始め、加えて”至強勢力(将軍・幕府・武士層)までもがその血統に基づく“権威”を崇め、滅ぼさなかったと同様に“至強勢力”を構成する幕府、武士層が“源頼朝”以来の武家の棟梁の血統を受け継ぐ存在として“足利将軍家”を尊び、崇めるという“日本の特異性”である“血統信仰”が“足利将軍家”に対しても及んでいた為だと言えよう。

2:“応仁の乱”の緒戦となった“上御霊社の戦い”

2-(1):“上御霊社の戦い”への経緯

1466年(文正元年)12月:

“畠山義就”が“山名宗全”の招きに応じて上洛し、京都北部の“千本地蔵堂”に布陣した事が畠山氏の家督争いに火を付けた。“山名宗全”の介入は一貫して“畠山政長”を支持している“細川勝元”への対抗から“畠山義就”支援に回ったとされるが“畠山義就”が“嶽山城”の籠城戦で見せた武勇に“山名宗全”が魅かれ、誘ったとも伝わる。

この時点で未だ第19代幕府管領職にあった“畠山政長”であったが“畠山義就”上洛の報に、自邸の四方に矢倉を設け“赤松政則”並びに“六角正高”の兵と共に立て籠もり、戦闘態勢を整えていたと伝わる程に“両畠山家”の対立は切迫していたのである。

1467年(文正2年)元旦:

8代将軍“足利義政”は第19代幕府管領職“畠山政長”に恒例の元旦の儀式を“室町殿”で執り行わせたが、正月2日には本来、幕府管領宅(畠山政長邸)を訪問し饗応を受ける“御成始(鎌倉幕府時代からの恒例)”の予定を急遽中止し“畠山義就”を室町殿に呼び対面している。更に5日には幕府管領宅(畠山政長邸)への御成予定を中止し、弟の“足利義視”を伴って“畠山義就”が滞在する“山名宗全宅”を訪ねるという異例ずくめの行動をとっている。

同年正月6日~8日:

そして将軍“足利義政”は正月6日に“畠山政長”の幕府管領職を罷免し、彼の館を“畠山義就”に引き渡す様命じたのである。

更に8日には“斯波義廉”を第20代幕府管領職に任じている。(在職1467年1月8日~1468年7月)こうした将軍“足利義政”の行動からは、この段階で“山名宗全“派の軍事力が”細川勝元“派よりも優位との判断をした相も変わらずの”優柔不断“な政治判断ぶりが明らかであり、こうした彼の“統治能力欠如”は幕政を決定的に不安定な状態に追い込んだ。

同年正月15日:

“将軍・足利義政”のこうした“山名宗全”派に偏った行動に対して“細川勝元”が畠山政長、赤松政則、京極持清(細川勝元の叔父・山城、出雲、隠岐、飛騨、近江国守護・生:1407年・没:1470年)の軍勢を率いて将軍御所に押し寄せ、将軍“足利義政”に強引に“畠山義就討伐”の命令を出させようと企んだ。しかし、この企みが“細川勝元夫人”(山名宗全の養女)から山名方に漏れ“山名宗全”派は第20代幕府管領に就いたばかりの“斯波義廉”更には“畠山義就”に警備の名目で将軍御所を占拠させ“細川勝元”派の動きを阻んだ事を“経覚私要鈔”が伝えている。

この“軍事行動”に拠って“山名宗全”派は”細川勝元”派を完全に押さえ、以後の政治の主導権を握る事に成ったとし、この段階で“山名宗全”のクーデターが成ったとする説もある。

同年正月16日:

“山名宗全”派に幕政の主導権を握られた“細川勝元”派は“足利義視”の擁立に拠って劣勢挽回を図ろうとした。しかしこの動きも“山名宗全“派に察知され“足利義視”は将軍御所に移されて了った事が“大乗院寺社雑事記“並びに“経覚私要鈔“に記されている。

2-(1)-①:“畠山政長”の反撃・・上御霊社の戦い

別掲図“上御霊社の戦い”を参照願いたい。

1467年(文正2年)正月18日 午前4時:

通常、失脚した守護大名は京都から自分の領国に帰り、謹慎するのが通例であるが“畠山政長“は18日の午前4時頃、自邸に火を放ち、明け方に北方の”上御霊社“に陣を張った。支援する“細川勝元”は将軍御所(室町殿)の西“京極持清”は将軍御所の南に布陣した。

2-(1)-②:両畠山家の開戦に勝った方への支持を決め込んだ無定見の“将軍・足利義政”

合戦に巻き込まれる事を避けたい“将軍・足利義政”は“山名宗全”並びに“細川勝元”両名が両畠山家の内紛に軍事介入する事を禁じた。あくまでも“畠山義就”と“畠山政長”の内紛・私闘と位置づけ、一対一の対決とさせる事で戦闘拡大を避けようとしたのである。

2-(1)-③:最初に“畠山義就”が戦闘を仕掛け“畠山政長”軍を敗る

1467年(文正2年)正月18日午後3時頃~19日午前4時:

“後法興院記”(公卿近衛政家の日記・このえまさいえ・関白太政大臣・生:1444年・没:1505年・1466年~1505年迄の自筆原本30巻が残る)並びに“大乗院日記目録”には下記の様に記されている。

"畠山政長"が布陣した上御霊社に"畠山義就"の軍勢が押し寄せた。将軍"足利義政"の命令を遵守した"細川政長"に加勢をしなかった"山名政全"は第20代幕府官領"斯波義康と共に"畠山義就"軍に加勢した。"細川政長"軍は破れ、社殿に火を放って逃れ"細川勝元"邸に拾われた。

3:“応仁の乱”の緒戦“上御霊社の戦い”に勝利し、政権奪取に成功した“山名宗全”に対し汚名返上すべく反撃準備に入った“細川勝元”

1467年(文正2年)正月23日:

“上御霊社の戦い”で勝利した“山名宗全”は首尾良く政権の座に就いた。正月20日には室町殿に逃れていた“後土御門天皇”並びに“後花園上皇”が御所に戻っている。又、20代幕府管領に就いたばかりの“斯波義廉”と“畠山義就”が将軍“足利義政”に太刀と馬を贈って戦闘終結を祝った記録が残る。この事からは“山名宗全”派がクーデターに成功した事が史実である事が裏付けられている。更に23日の日付で幕府奉行人“飯尾為数”(いいのおためかず・生年不詳・没:1467年6月)から奈良“興福寺”に対して“畠山政長”並びに家臣達の捜索を命じた記録も残っている。

同年 正月27日:

注目すべきは正月27日の日付で“細川勝元“並びに”京極持清“そして”赤松政則“の“細川勝元”派の面々が“室町殿”に出仕した記録が残っている事である。この事は“上御霊社の戦い”後に“山名宗全“のクーデター成功という幕政上の大変化が起きたが、表面的には以前の状態に戻りつつあった事を伝えている。

しかし表面上はそうであっても“将軍・足利義政”の命令を守ったばかりに盟友“畠山政長”を見捨て“上御霊社の戦い“で敗戦に追い込んだ形となった“細川勝元”は世間の評判を落とし周囲からの信頼を失った。(大乗院寺社雑事記)

“山名宗全”派が我が世の春を謳歌する一方で“細川勝元”の心中は屈辱で身を震わせながらの出仕であったろう事は明らかであり、自らの汚名挽回と形勢挽回の為、反撃の準備を着々と進めていたのである。

4:我が世の春を酒宴と田楽・猿楽に興じた“山名宗全”が“応仁”への改元を行なう

1467年(応仁元年)3月5日:

“山名宗全”が主導し、京都での戦乱“上御霊社の戦い”という凶事が発生した“文正”という元号は不吉であるとの理由から“応仁”に改元している。これには“将軍・足利義政”も賛同している。この時の天皇は第103代“後土御門天皇”(在位1464年~1500年・生:1442年・崩御:1500年10月21日)であり“後花園上皇”(生:1419年・崩御:1471年・天皇在位:1429年・譲位:1464年)も存命であった。

“後土御門天皇”は何度も譲位の希望を示し乍らも、その儀式の費用が無かった為に譲位を果たせず“応仁の乱”の勃発で寺社、公卿館が焼け、朝廷財源が枯渇していた。1510年10月に崩御となるが、葬儀費用が無く、40日間も御所に遺体が置かれた侭であった事も史実であり、天皇家として最も衰微した時期の天皇であった。

“足利義政”の室町第に10年間避難していた間に“日野富子”に仕える上臈“花山院兼子“と密通し皇女をもうけた話が史実として伝えられる。尚“日野富子”との密通も噂されたがこれは“花山院兼子との密通話”が敷衍して伝えられたものである。

同年(応仁元年)3月10日~4月23日:

内大臣に昇任した日野富子の兄“日野勝光”(1994年NHK大河ドラマ・花の乱で草刈正雄が演じた新将軍代とまで称される程に権勢を誇った公卿)の屋敷で後花園上皇、将軍足利義政、足利義視を招いての歌会が催され、4月23日には将軍・足利義政、富子夫妻並びに足利義視が“山名宗全“派で20代幕府管領に就いたばかりの“斯波義廉”宅に滞在したとの記録が残る。

“応仁記”に“最早敵無しの山名宗全派は日々酒宴や田楽・猿楽に明け暮れた“とある様に、この期間は、朝廷・幕府の儀式、行事は滞り無く進められ、京は平穏な時期であった事は確かである。しかし“細川・京極“派は幕府へ出仕せず、京に留まり、反撃の計画を練っていたと“応仁記”が伝える様に“嵐の前の静けさ”の4ケ月だったと言えよう。

5:全国各地で“細川勝元“派の逆襲が開始される

“山名宗全”派の“我が世の春”も4月一杯迄の事であった。5月に入ると各地で“細川勝元”派が一斉に“山名宗全”派の拠点を攻撃する軍事行動を開始した。これに拠って世情は一気に騒然とし“尋尊”をして“東西南北、静謐(せいひつ=静かで落ち着いている)な国は無い”と嘆息させる状況に一変した。これ等、地方での戦いは“細川勝元“派が京都を制圧する狙いでの陽動作戦だとされ、これ等の戦い開始を以て“応仁の乱”は本戦に突入した。

①:播磨国(兵庫県)

播磨国は“嘉吉の変”以前は“赤松氏の分国”であったが“赤松満佑”討伐に功のあった“山名氏“の領国と成った。”応仁の乱“の勃発に乗じて“山名氏”に反発する“赤松氏旧臣”達が“赤松政則”に呼応する形で蜂起し“山名”勢を放逐する戦いを開始したのである。

②:越前国(福井県)

“斯波義廉(西軍)”の分国である越前国では“細川勝元(東軍)”派に属した“斯波義敏”が“斯波義廉”陣営をいち早く掃討する戦いを開始した事が記録されている。

③:伊勢国(三重県)

“山名宗全”に属し“将軍・足利義政”の御相伴衆を務め、丹後・伊勢半国守護の“一色義直”(尾張知多郡・三河渥美郡分郡守護も兼ねる・生没年不詳)の伊勢国で、細川方の“土岐政康”(土岐世保家第4代当主・生没年不詳)が1467年3月に乱入“一色義直”に代わって東軍から“伊勢国守護“に補任された。(1471年に伊勢国司”北畠教具“と対立し解任された)

④:若狭国(福井県)

“細川勝元”派で若狭国守護の“武田信賢”(たけだのぶかた・安芸分郡守護・生:1420年・没:1471年)が従来から確執のあった“山名宗全”派の “一色義直(丹後国半国守護も兼務)”を追い出している。

6:“応仁の乱“は”将軍・足利義政“の優柔不断な行動が発火点と成り、その後の将軍としての”統治能力欠如“に拠って拡大した

6-(1):“畠山政長”と“畠山義就”間の争いに停戦命令を出さず“上御霊社の戦い”を勃発させた“将軍・足利義政”の優柔不断な行動

既述した様に、将軍“足利義政”は“畠山政長”から幕府管領職を取り上げ、同時に家督の地位も奪った。こうした処遇を受けた武将は通常は分国に退くのが通例である。しかし、屈辱的な処分を受けた“畠山政長”としてはおめおめと京を退く事は恥辱以外の何物でも無く、従って分国に退かず“上御霊社”に陣を敷き“畠山義就”との対決姿勢を鮮明にした。

この状況に“細川勝元”と“京極持清”が“畠山政長”を支援する動きを見せた一方で“畠山義就”方は“山名宗全”配下の備後(広島県)勢と幕府管領職に就いた“斯波義廉”の重臣“朝倉孝景”の越前(福井県)勢が加勢する動きを見せた。当然“将軍・足利義政”はこうした動きを知っていたが“細川勝元”と“山名宗全”に軍事介入する事を禁ずる事で事態を静観するという“優柔不断”な態度をとった。“両畠山家”に停戦命令を出さなかった為に、両家が戦闘に突入したのである。

6-(2):中立命令に反した“山名宗全”に幕政掌握を許した事で“細川勝元”派が蜂起し“山名宗全”派との全面戦争へと拡大した

6-(2)-①:京都を焼き尽くす市街戦“一条大宮の戦い”から“応仁の乱”は東西軍に拠る全面戦争へと拡大する

1467年(応仁元年)5月:

地方から上がった“応仁の乱”の火の手は京に及び、1467年5月“一条大宮の戦い“が勃発。この“細川勝元”派と“山名宗全”派の戦いは京都を焼き尽くす市街戦へと拡大した。“応仁の乱”は本格的“全面戦争”へと突入して行ったのである

同年5月16日:

“細川勝元”の家臣“池田充正”(いけだみつまさ・摂津国池田家5代当主・生:1428年・没:1482年)が兵1000人を率いて摂津国(大阪府の一部、兵庫県の一部)から上洛。こうした“細川勝元”派の動きに対し“山名宗全“並びに”畠山義就“”一色義直“等が20代幕府管領“斯波義廉”邸に集まり対策を協議した事が“後法興院記“並びに”後知足院記“(関白・太政大臣に就き氏長者となった近衛房嗣・生:1402年・没:1488年・の日記)に記録されている。

1467年(応仁元年)5月26日~27日:

“細川勝元”方の“武田信賢”(若狭・丹後国守護・若狭武田氏2代当主・生:1420年・没:1471年)が実相院に“成身院光宣”(じょうしんいんこうせん・大和国国人筒井順覚の次男・上御霊社の戦いで敗れた畠山政長を細川勝元邸に匿う様計らった人物・生:1390年・没:1469年)は“正実坊”に陣を敷いた。5月26日の夜明け前には“武田信賢”並びに“細川成之”(ほそかわしげゆき・細川阿波守護家5代当主・安房、三河、讃岐国守護・生:1434年・没:1511年)が室町殿と向かい合う要衝の“一色義直”邸に火を放ち占拠した為“一色義直”は“山名宗全”の屋敷に逃げ込んだ。(宗賢卿記、大乗院寺社雑事記)

この戦いは5月27日迄持ち越され、結果、武家・公家邸宅、寺院の多くが焼亡し、多くの戦死者、戦傷者を出したが決着は付かなかった。翌5月28日に将軍“足利義政”が“細川勝元”と“山名宗全”に“停戦命令”を出した事で両軍の間の大きな合戦は止んだが、小競り合いや、放火は続いた。(後法興院記・後知足院記)

6-(2)-②:東軍、西軍の呼称は両軍が“堀河”を隔てて陣を敷いた事による

“山名宗全”派は“一条大宮”一帯に陣を構え、大路、小路を掘り起こして環濠を巡らした。一方の“細川勝元”派は“堀川”を隔てて室町殿側に陣を張った。以後“山名宗全”方を“西軍”と呼び、この地域を“西陣”と呼ぶ様になり“細川勝元”方を“東軍”と呼ぶ様に成った。

6-(3):東西両軍の兵力

“応仁記”(作者不詳・15世紀末〰16世紀中頃成立とされる全3巻の軍記物語)はその内容の信憑性に種々批判が多い史料ではあるが両軍の兵力に就いて以下の様な数字を残している。

(別掲)

東軍の主力は“細川勝元”一門と“畠山政長”軍、そして“細川勝元”の叔父の“京極持清”軍(山城、出雲、隠岐、飛騨、近江国守護・生:1407年・没:1470年)、他に“山名宗全”と安芸国で競合関係にあった“武田信賢”(たけだのぶかた・安芸分郡守護・若狭、丹後国守護・安芸武田氏5代当主・生:1420年・没:1471年)同じく山名一族から旧領播磨、備前、美作を奪還すべく加わった“赤松政則”軍から成り立っていた。更に“山名宗全”の娘婿“斯波義廉”と対立する“斯波義敏”も東軍に加わっている。

尚、上表にある“武田国信”は“武田信賢”が1471年6月に病死した後“丹後国(京都府)”の守護職を継いだ弟である。

西軍の主力は“山名一族”並びに娘婿の“斯波義廉”、そして“畠山義就”であるが“畠山義就”は彼が単に反細川だったと言う理由だけで“山名宗全”が自陣に加えたと伝わる。又“一色義直”(生没年不詳・尾張知多郡、三河渥美郡分郡守護)も“細川・武田”両氏から旧領を取り戻す事が西軍に加わった理由であった。又“土岐成頼”、“六角行高“(=高頼・生年不詳・没:1520年・後に9代将軍足利義尚の親征を受ける)も東軍の”京極持清“と領土が接する為、対抗上西軍に加わったという理由であった。

この様に西軍に加わった武将達の理由には”山名宗全“に加担する強い背景が無かった事が分かる。従って“西軍“の結束は弱かったとされる。

別掲した“応仁記”に記載された兵力によれば“東軍(細川方)”は161千騎“西軍(山名宗全方)”は116千騎である。過大な数字だと批判されるが“応仁の乱”では“足軽”という臨時雇いの雑兵が多数活躍した事が知られ、中でも“細川勝元”に勧誘され、伏見の稲荷社に拠点を置き,放火や後方攪乱を担当した“骨皮道賢”(ほねかわどうけん・生年不詳・没:1468年・元は多賀高忠に仕えた目付であった人物)が足軽大将として活躍した事が知られる。

又、山名方“畠山義就”軍の兵力も野武士など雑兵が含まれた7000余騎とされる。他の諸将各々も、足軽、雑兵を含めた兵力と考えられる事から“応仁記“が記す”兵力”を荒唐無稽な数字だとも言えない。

7:“上御霊社の戦い”の際に“山名宗全”方に明らかに肩入れし、その結果、幕政掌握を許したのは己の失政であったにも拘わらず、その後、自分は中立の立場だとして“細川・山名”両軍を和解させようとした優柔不断な“将軍・足利義政”

“将軍・足利義政”は正月の政変の折に“山名宗全”方に将軍御所を乗っ取られた事を反省し、以後は門を固く閉ざし、近習に将軍御所を警備させ、大名が軍勢を率いて将軍御所内に入る事を禁じ、本人のみ、将軍への謁見を許した。(大乗院寺社雑事記、並びに経覚私要鈔)

“応仁の乱”の著者・呉座勇一氏も“将軍・足利義政”は“一条大宮の戦い”に際しては東西両軍の何方にも肩入れする事無く、自立を確保し乍ら中立を維持する態度で両軍を和解させようと動いたとし“細川勝元”軍が将軍御所を占拠した為、その圧力下に置かれたとする説を否定している。

7-(1):上記意図にも拘わらず生来の優柔不断さを発揮し、今度は“細川勝元”の強い要請に折れた“将軍・足利義政”

1467年(応仁元年)6月1日~8日:

“細川勝元”は“文正の政変“以降、彼に接近していた”足利義視“を山名討伐軍の大将に任命して欲しいとの要請と共に“将軍旗”と“山名宗全治罰綸旨”を与えてくれる様“将軍・足利義政“に願い出ている。(6月1日)

この動きに“山名宗全”と提携する将軍側近“日野勝光”(既述した大河ドラマ・花の乱で草刈正雄が演じた人物)が猛反対をしている。日野勝光は“足利義尚”(後の第9代将軍)の生母“日野富子”の兄であるが“文正の政変“以降、存在感を増して来た”足利義視“を警戒した事がその理由とされる。

しかし乍ら“細川勝元”軍の圧力、更には将軍弟の“足利義視”側からの強い要請に“足利義政“は押し切られ、将軍旗を与え、将軍御所の四足門に掲げさせた。これによって”細川勝元”派が幕府軍と成り“山名宗全”派は賊軍に貶められた。この事によって“将軍・足利義政“はあっさりと中立の立場を捨てた事に成り、同時に、両軍の戦闘を調停する立場を放棄し、彼が意図した両軍の戦闘の早期終息は遠のいたのである。

8:東軍に付いた将軍“足利義政”と東軍の総大将に決まった“足利義視”との間に初めから存在した思惑のズレ

8-(1):“細川勝元”の圧力に屈して“東軍”に付いた将軍“足利義政”

上述した様に“将軍・足利義政”が東軍側に付いた理由は“細川勝元”軍の圧力に屈した面が強い。一方で“山名討伐軍大将”に任じられた“足利義視”にとっては次期・将軍候補として相応しい働きを見せる事が期待されていると考え、討伐意欲を一層沸き立たせたのである。

“将軍・足利義政”の優柔不断さに拠る一連の動きは状況が進むにつれて、益々両者の間の齟齬を拡大して行く事になる。

8-(2):意気上がる東軍

1467年(応仁元年)6月6日~6月8日:

“足利義視”を総大将とし、将軍旗を得た“東軍”は6月6日“幕府軍”として“西軍総攻撃”を決定する。6月8日には“足利義視”の出陣式が行われ、総大将としての西軍討伐に対する並々ならぬ意欲を示した。此処で目覚ましい戦功を挙げ、次期将軍候補としての足固めをして置きたいという強い動機が“足利義視”を奮い立たせたのである。又“細川勝元”も“山名宗全”に対する雪辱を果たすという強い動機に溢れた出陣式であったと言えよう。

東軍の戦闘意欲は旺盛そのものであったが、一方で、東西両軍の戦闘を何とか終息させたいとするのが“将軍・足利義政”の本心であった。両者間には初めから大きな齟齬が存在しており、これが“応仁の乱”を複雑化、長期化させる事に成る。

9:西軍との戦闘を中止する動きに出た“将軍・足利義政”

東軍総大将として張り切り、専権を振るう“足利義視”とは逆に“将軍・足利義政”は西軍諸将に御内書を送り、降伏を勧告し続け、西軍との戦闘を中止する動きに出た。

1467年(応仁元年)6月9日〰11日:

“将軍・足利義政”が西軍諸将に降伏を勧告する御内書を出した事に応えて西軍の“土岐成頼”並びに“六角高頼”そして“富樫政親”の3人が降伏を申し入れて来た。“将軍・足利義政”はそれらに慎重に対応し、彼等が同じ西軍の“山名宗全”並びに“畠山義就”に対して攻撃するのを確認する迄は対面を許さないと返答していた事が“大乗院寺社雑事記”に記されている。

案の定“土岐成頼”と“六角高頼”の降伏申し入れは偽装であった。“富樫政親”(加賀国守護・生:1455年・没:1488年)は実際に降伏をし、東軍に寝返った。

又、西軍の中核を成した“斯波義廉”も降伏の意向を示した。“将軍・足利義政”はこの申し入れに対して“斯波義廉”の重臣“朝倉孝景”の首を差し出す事を降伏条件とした為、実現しなかった。(大乗院寺社雑事記)

将軍“足利義政”が第19代幕府管領職にあった“畠山政長”を罷免し、第20代幕府管領職に就けた(1467年1月8日)“斯波義廉”は西軍に属した。1467年6月時点でも解任されていない事を見ると“斯波義廉”に対する“朝倉孝景の首”という厳しい降伏条件を付けたのは“足利義視”並びに“細川勝元”の意向であった事が明らかである。元々戦闘そのものに反対の“将軍・足利義政”としては彼の意図に反して東西両軍に分かれての戦闘と成り“山名宗全”との近しい関係から西軍側となっただけの“斯波義廉”に対して何ら悪感情を持っていなかったのである。

この事例に見られる様に、戦功を立てようと張り切る“足利義視”そして山名宗全に対する雪辱を果たすという動機から戦闘に及んだ“細川勝元”両人と“将軍・足利義政”との間には最初から大きな齟齬が存在した。これに対応すべく“将軍・足利義政”は“文正の政変”(1466年9月6日)で失脚し、近江国、伊勢国に逃れていた嘗ての側近“伊勢貞親”を上洛させる事で自身の立場の強化を計ったのである。

10:西軍への総攻撃中止と、それに焦った東軍総大将“足利義視”

将軍“足利義政”の降伏勧告に西軍から応じる者が現われ始めた為、東軍の西軍に対する総攻撃は一端中止状態と成った。“伊勢貞親“を”将軍・足利義政“が上洛させた動きは“文正の政変”で敵対した“足利義視”に“伊勢貞親”が正式に幕府に復帰する(結果的に伊勢貞親の正式復帰は1468年閏10月となる)前に“西軍討伐”で戦功を挙げ、次期将軍としての実績作りをして置きたいとの焦りからの行動を目立たせた。

10-(1):“飯尾為数”父子の処刑に及んだ“東軍大将・足利義視”

1467年(応仁元年)6月11日:

3年前に還俗したばかりで固有の権力基盤を持たない“足利義視”(生:1439年・没:1491年)としては“東軍大将”の機会を得た事は次期将軍候補として、実績を作る事こそが周囲に対する強いアピールをする又と無いチャンスだとの考えを持たせた。

西軍“山名”方と縁戚関係のある近習や女房達を放火の疑いがあるとして将軍御所から追放し、更には“西軍”に内通したとして“飯尾為数”父子の処刑に及んだのである。(大乗院寺社雑事記)“飯尾為数”は将軍“足利義政”の寵臣で政所執事代、並びに公人奉行(くにんぶぎょう=奉行衆の筆頭)等、幕府の要職を務めた人物であった。

これ等“足利義視”の一連の行動は周囲を驚かせたばかりか“西軍総攻撃”が中断された状況下で“将軍・足利義政”との基本姿勢と大きく乖離しており“足利義視”の焦りを露呈したものであった。

11:戦火に心を痛める“後花園上皇”

1467年(応仁元年)7月6日:

“後花園上皇”(第102代天皇・第101代称光天皇が嗣子を残さず崩御、1428年7月20日、した為、8親等以上離れた続柄での皇位継承であり、南北朝合一を除くと53代、658年振りの継承であった。以後この皇統が現在の天皇家に連なっている事は既述の通り)は戦乱が拡大の一途を辿る状況を憂い、弟の“伏見宮貞常親王”(後崇光院=貞成親王の第二王子・生:1426年・没:1474年)と関白“一条兼良”(生:1402年・没:1481年・大乗院寺社雑事記を書いた尋尊の父)を勅使として“将軍・足利義政”に遣わし、和平の調停を求めている。

11-(1):“後花園上皇”の意向にも拘わらず、一向に戦闘中止を受け容れようとしなかった“細川勝元”並びに“山名宗全”

1467年(応仁元年)9月20日:

上記“後花園上皇”の意向を受けて醍醐寺の“三宝院義賢”(三宝院満済から1431年に後継者に指名された人物・生:1410年・没:1468年)と“正親町三条実雅”(おおぎまちさんじょうさねまさ・妹尹子が6代将軍足利義教の継室・嘉吉の乱の際は側近として陪席しており、戦ったが斬られて卒倒・生:1409年・没:1467年9月)が東西両軍に遣わされ、和平を促したが“細川勝元”も“山名宗全”も共に受け容れなかった。

この日(9月20日)に“後花園上皇”は戦乱の責任を取る形で出家し法皇に成っている。この出家は将軍“足利義政”が優柔不断、無責任な行動を繰り返している事とは対照的に、帝王不徳の責任を取った挙として世間から称賛を浴びた事が伝えられている。

“日本の天皇は安寧を祈る存在”だと皇室研究で知られる“竹田恒泰”氏(自身も旧皇族竹田家に生まれ、明治天皇の玄孫である)が常々表現しているが“後花園上皇”は戦乱の拡大を自身と息子“後土御門天皇”の不徳のいたすところと受け止め“面目ない”との心情を“伏 見宮貞常親王”への手紙に書き残している。真に“竹田恒泰”氏の説を裏付ける史実である。

12:“大内政弘”が“西軍”に加わり上洛した事で“東軍優勢”の状況が一変する

“東軍”は兵力の面でも大義名分の面でも“西軍”を圧倒していた。しかし“西軍”も“畠山義就”の徹底抗戦の姿勢、更には“斯波義廉”が東軍に降伏しようとした際に“朝倉孝景の首を差し出せ”と条件付けた事が裏目と成り“朝倉孝景”軍が徹底抗戦姿勢を強め“東軍”が大いに苦戦し、決定的な勝利を収める事が出来ない戦況が続いた。

この間“西軍”の兵力増強が進み、丹波国(福知山市、綾部市、亀岡市、南丹市等)を経由して六カ国(安芸、石見、備前、但馬、備後、播磨)から万を超す“西軍”援軍が入京して来たのである。

この様に、和平を求める“後花園上皇”、優柔不断乍らも基本的には戦闘終息を望んでいた“将軍・足利義政”の思いとは裏腹に“東軍・西軍”の諸将は各々が抱えていた背景、事情から、戦闘継続の動きを拡大して行ったのである。後述する様に“西軍側”の武将には、個々の背景から戦闘に参加するケースが多かったが、中でも、母が“山名宗全”の養女であり、日明貿易を巡って東軍の“細川勝元”と競合関係にあった“大内政弘”が“西軍”として入京した事が勢力地図を大きく変える事になった。

1467年(応仁元年)5月10日~7月20日:

“大内政弘”(大内氏第14代当主・周防、長門、豊前、筑前国守護・生:1446年・没:1495年)が周防国(山口県)を発ったのは1467年5月10日とされるから“応仁の乱゛が本戦に突入したとされる5月26日(細川成之が一色義直邸を襲撃した日)以前である。この事から“大内政弘”は1467年1月に“上御霊社の戦い”に加担した“山名宗全”から、事実上の政権奪取に成功した“クーデター政権”に加勢する様、要請されていた事を裏付けている。

同年7月20日~8月23日:

500艘とも伝わる“大内政弘”の大船団の本隊が7月20日に兵庫に到着し、8月23日に凡そ3万の軍勢を率いて東寺に陣を敷いた。“大内政弘”の参加に拠って劣勢であった“西軍”は息を吹き返し、両軍の戦力は拮抗状態と成り“応仁の乱”は愈々長期化の様相を見せるのである。

12-(1):大内氏が参戦した理由は日明貿易の利権を巡って競合関係にあった細川氏への対抗

ちくま新書“中世史講義”には“遣明船経営を巡って派遣が計画される都度、諸勢力は幕府の手中にあった未使用の勘合の獲得を目指した“と書かれている。明国との貿易は莫大な利益を齎し、将軍“足利義政”が東山文化創造の原資とした事は6-16項で述べた通りである。

朝貢使節を受け入れる側の明国側の負担増も大きく、明国側は一度につき遣明船は三隻以内という制限を課す様に成り、幕府管領の“細川氏”と西国大名“大内氏”の両者が他を押し除けて日明船の経営権を専ら担い、互いに激しく争う様に成ったのである。

こうした両者の競合関係があった事も両軍の和睦を模索する“将軍・足利義政”の意図とは裏腹に、東軍の“細川勝元”は“大内政弘”が上洛する前に“西軍討伐”を果たして置きたいと“戦闘継続”の積極的姿勢をとらせたのである。

13:将軍“足利義政“の信頼を失い将軍御所を去った”東軍総大将・足利義視“

13-(1):裏目に出た“足利義視”の焦り

東軍総大将“足利義視”の“飯尾為数”父子の処刑や“将軍・足利義政”の側近排除は“将軍・足利義政”との齟齬を露呈したばかりか“足利義視”に対する信頼を喪失させた。“足利義視”の東軍内での孤立は深まり“大内政弘”入京後の“東軍優位”が覆ったという状況変化と相俟って“東軍総大将”としての実績を上げ、次期将軍候補としての基盤作りを確実にしたいとの彼の希望をも打ち砕いたのである。

13-(2):“足利義視”の出奔

1467年(応仁元年)8月23日夜:

西軍として“大内政弘”が東寺に着陣すると“東軍”は“後花園上皇”並びに“後土御門天皇”を将軍御所(室町殿)に移すという安全策を取った。

同日の夜、将軍“足利義政”と共に室町殿に居た“足利義視“が突如姿を消すという事態が発生した。(経覚私要鈔)

“足利義視”の行方は25日に成って判明、伊勢国司“北畠教具”(きたばたけのりとも・生:1423年・没:1471年・伊勢国司北畠家第4代当主・北畠家は東軍に属したが北畠教具は将軍・足利義政から上洛を許されていなかった)のもとへ向かったのである。

“足利義視”出奔の理由の一つは“室町殿(将軍御所)の内部に西軍に通じている者が多く、西軍討伐の総大将である己の身の危険から“とされるが“足利義視”が向かった伊勢国は西軍の“一色義直”が守護大名である事から、この時点で彼が“西軍“との合流を視野に入れていたとの説もある。いずれにせよ、この行動の結果、次期将軍後継者は“足利義視”が消え“日野富子“の息子である“足利義尚”に移ったのである。

14:“大内政弘”の加入で意気上がる“西軍”が大攻勢に出る

別掲図:大内政弘の上洛とその後の情勢

14-(1):三宝院・東岩倉の戦い

1467年(応仁元年)9月1日:

別掲図”大内政弘上洛後の情勢”の①のマークが示す様に、西軍に加わった”大内政弘”軍が8月24日に東寺を出て北野の船岡山へ陣を移すと、これに力を得た“西軍”の諸将が次々と“東軍”に対して攻勢に出たのである。同図の②は“西軍”の“畠山義就”と”朝倉孝景”の軍勢が内裏の東に位置する”三宝院”を襲撃した事を示している。

同年9月6日:

戦乱の拡大を懸念した将軍”足利義政”は6日付けで西軍の”畠山義就”に“不本意であろうが山名宗全と相談し分国に帰れ。河内国(大阪府)は畠山政長(東軍)と二人で分け合ったら良い”との趣旨の御内書を送っている。

正月に勃発した”上御霊社の戦い”時点とは状況は大きく変わり、今や打倒”細川勝元”に燃える”大内政弘”が入京し“両畠山家の抗争”というレベルではなくなっている実情を理解しない“将軍・足利義政”の安易な調停案であった。西軍の”畠山義就”がこれを受け入れる筈も無かった。

同年9月13日~18日:

9月13日の“西軍”の大攻勢で“畠山義就”軍は内裏と上皇(後花園上皇)御所に陣取ったと伝わる。同日夜には“山名宗全”軍が東軍の陣地に押し寄せ“細川勝元邸”を包囲している。別掲図の③がそれを示している。14日には“日野勝光”邸を“西軍”が占拠し“室町殿”に矢を放ったと記録されている。

“東軍”も押される侭に手をこまねいていた訳では無い。赤松正則、摂津細川勢から成る5000の部隊が“東岩倉”の“南禅寺山”に16日に陣を敷き18日に“西軍”と激しい戦闘を繰り広げた。(別掲図④)“東岩倉の戦い”である。この戦闘で用いられた“足軽”が“放火”の役目を務め“南禅寺・上生院”並びに“真如堂”が焼失した事が記録されている。

14-(2):洛中最大の市街戦“相国寺の戦い”へと拡大する

1467年(応仁元年)10月3日:

西軍の“畠山義就”と“朝倉孝景”軍が相国寺に陣を敷いていた“東軍”の“武田信賢”軍を攻めて退却させ、その際に相国寺が焼き払われた。(焼き払ったのは西軍に与した寺僧だとの説もある)更に“山名宗全”軍も室町殿を取り囲み、その折“山名”方に与する将軍“足利義政”の近習達も放火に加わったと伝わる。将軍御所は半焼した。

“応仁記”にはこの日の戦いで“東軍”に多くの戦死者が出て“西軍”は討ち取った敵の首を8輌の車に乗せて引き揚げたと書かれている。

“西軍“の猛攻にあった“東軍”側は、この日“後花園法皇”に奏上し“興福寺”に対して“山名宗全討伐“の院宣が発給された事が記録されている。”西軍“が将軍御所への直接攻撃に及んだ事で“将軍・足利義政”並びに“後花園法皇”も態度を硬化させたのである。

内裏、並びに“仙洞御所(上皇の御所)”が西軍に占拠されたまゝ年を越し、正月を迎える状況と成った為、公家、僧侶の多くが家族を伴って地方へ疎開した。この為、朝廷並びに幕府の年始の公事、節会も行なわれなかった。更には諸社の祭祀も開かれず、日本の首都“京都”が完全に機能不全に陥ったのである。

14-(2)-①:日本特有の美意識を目覚めさせた“相国寺”等の大火に拠る唐物美術工芸品の大量焼失

“相国寺”を始め、京都市街を焼き尽くしたとされる“応仁の乱”に拠る大火は“唐物(美術・工芸品)“の多くを焼失させた。

しかしその事が其れまでの”美術・工芸品“に於ける”唐物フアースト“の考えから”日本文化“としての”工芸品・美術品“に対する美意識を目覚めさせ、結果として室町時代に今日に伝わる多くの日本的工芸品、美術品が生れる切っ掛けと成ったとされるのである。

=相国寺写真説明=

室町幕府第3代将軍“足利義満”が第100代“後小松天皇”(在位1382年・譲位1412年)の勅命で1392年に完成した一大禅苑。夢窓国師を勧請開山とする。現在の法堂(写真)は1605年に“豊臣秀頼”が建立した現存する最古の法堂である。(京都市上京区今出川通烏丸東入)・・2018年1月11日訪問

14-(3):1467年(応仁元年)の“応仁の乱”本戦突入に拠る市街戦拡大で焼失した京の都

別掲図“大内政弘上洛後の情勢”の①~⑤へと進んだ市街戦で、京の都が焼失した状況を下記(別掲図)“応仁の乱による焼失地域“に示すので参照願いたい。同図の下部に異説として“応仁の乱“に於ける首都”京都“の焼失地域は上京地区とその周辺だけだったとの説を紹介している。

注目して欲しいのは、同図⑥に示す様に、西軍“山名”方の“千本釈迦堂(大報恩寺)”が奇跡的に災火を免れ“京洛最古の建造物”として国宝に指定され現存している事である。寺の説明では“山名宗全”の父“山名氏清”が室町幕府第3代将軍“足利義満”との戦闘で討ち死にしたが、その猛将ぶりに感激した“足利義満”が“山名氏清”を讃えて建立したという経緯を持つ寺であり“山名宗全”が“細川勝元”にこの寺だけは焼かないで欲しいと申し入れた為“武士の義”を守って細川勝元が焼かなかったとの話が伝わっている。

=写真説明=国宝・京洛最古の建造物“大報恩寺”(千本釈迦堂)・・住所:京都市上京区七本松通今出川上ル

1391年“明徳の乱”で討ち死にした“山名氏清”(山名宗全の母親が山名氏清の娘)の武勲を讃えて建立した事が寺の由緒に書かれている。本堂の柱には“応仁の乱”の戦闘でついた刀傷が残されている・・2018年6月9日訪問:

15:“西幕府”が成立し、東西両幕府が併存する・・1468年(応仁2年)11月24日

15-(1):出奔した弟“足利義視”に京への帰還を呼び掛けた“将軍・足利義政”

1468年(応仁2年)5月:

“東軍”としては出奔した“足利義視”が“西軍”に利用される危惧を抱いていた。将軍“足利義政“は山城(京都府)、近江(滋賀県)、伊勢(三重県)の寺社領の半済(荘園・公領の年貢の半分を徴収する権限)を“足利義視”に与える等の懐柔策を講じる事で京への帰還を呼び掛けたが“足利義視”は兄“足利義政”の命令になかなか応じなかった。

15-(2):“足利義視”が京帰還に応じ、両軍の戦闘が一時的に停止される

1468年(応仁2年)9月22日:

飽くまでも戦闘の終息を目指す“将軍・足利義政”は全ての利害関係者を京に集める動きを続けた。そうした中、懐柔策が奏功し、漸く“足利義視“が上洛し”将軍・足利義政“との謁見が実現した。この1468年9月22日から以下に述べる破綻が生じる11月迄の間は東西両軍の戦闘が停止された。

15-(3):束の間の東西両軍停戦が破綻する

15-(3)-①:“足利義視”が“日野勝光”を排除すべしと兄“足利義政”に諫言した事で両者が決定的な破局を迎える

京の“東軍“に戻った”足利義視”が、兄“将軍・足利義政”に“佞臣達(ねいしん=主君に阿り心の不正な臣下)を退ける様に訴える“諫書”(いさめの文書)を出した事で、二人の関係が決定的破局と成った事が“碧山日録”に明記されている。

“日野勝光”を排斥せよとの“諫書”であったが、それが“将軍・足利義政”を立腹させたばかりで無く“日野勝光”が“日野富子”の兄であり、後に娘を9代将軍と成る“足利義尚”に嫁がせ、権勢を振るう事になる程の側近であった為“日野富子”の反発をも招く結果と成った。“後法興院記”(関白太政大臣・公卿近衛政家・このえまさいえ・御堂関白記等の重要文書を戦火から守るべく岩倉に運び出した人物の日記)には、この事が“足利義視”の政敵で“文正の政変”(1466年)で失脚していた“伊勢貞親”の幕府への正式政務復帰を早める事に繋がり2カ月後の1468年(応仁2年)閏10月16日に正式復帰した事を伝えている。

“足利義視”の後見役だった“細川勝元”がこうした事態に成った事で彼に見切りをつけ、出家を勧めた事が“大乗院寺社雑事記”に書かれている。

15-(3)ー②:“西軍”の“斯波義廉”陣に逃げ込んだ“足利義視”

1468年(応仁2年)11月10日~23日

11月10日に“足利義視”に仕えていた“有馬元家”(以前は三魔と呼ばれ、将軍・足利義政の寵臣の一人であった・摂津有馬郡分郡守護・生年不詳・没:1468年11月10日)に陰謀の企てがあると同年閏10月16日に政務に復帰したばかりの“伊勢貞親”が讒言し“将軍・足利義政”の命を受けた“赤松政則”に拠って誅殺されると言う事件が起きた。この事で危険が身に及ぶ事を恐れた“足利義視”が庶民の姿で比叡山に逃れ、10日後の11月23日に“西軍”の“斯波義廉”の陣に逃げ込んだのである。

こうした一連の行動を評して脳科学者の“中野信子〟氏は“足利義視は損害回避型の人間”と分類している。

15-(3)ー③:“足利義視”を西軍諸将が“将軍”と仰ぎ“西幕府”が生れる

1468年(応仁2年)11月24日:

“足利義視”が西軍の“斯波義廉”の陣に逃げ込んだ事を知った“大内政弘”はじめ西軍諸将が馳せ参じた。取り分け、西軍の総大将“山名宗全”は“足利義視”の西軍入りを喜んだ。その理由は将軍、天皇、上皇は“東軍”が全て押さえて居り“西軍”には戴くべき“権威”が無かったからである。ついこの間迄は“東軍”の総大将であった“足利義視”を西軍に迎える事は“反乱軍”という負い目を消す大きなメリットと“山名宗全“は考え、大いに歓迎したのである。

“足利義視”を将軍と仰ぐ事で“戦う為の大義名分“を得た”西軍“は“西の幕府”として“西幕府管領職”に“斯波義廉”そして幕府“政所執事”には“伊勢貞親”の弟の“伊勢貞藤”(いせさだふじ・生:1432年?・没:1491年?)等を任命する事で正規の室町幕府と同様の政治体制を作った。こうして“西幕府”が成立し“足利義視”の名による“御内書(命令書)”も全国に発給されたのである。

ここに“室町幕府”はその機構までもが東西に分裂した状態に成った。この体制は西軍諸将が領国に帰り“応仁の乱”が一応の終息と成る1477年11月迄の丸9年間存在したのである。

東西2つの“幕府”が各々に任命した“守護職”が記録として残されているので別掲する。

(別掲史料)

16:“足利義視“を将軍として迎えた”西軍”(西幕府)は更なる権威付け、大義名分作りの為に“南朝後胤”を迎える

16-(1):西軍(西幕府)が“南朝後胤”を擁立した理由

1469年(文明元年)11月~1470年(文明2年)3月の記録:

西軍は“足利義視”を将軍として擁立したが、所詮“将軍の弟”であった事に加え“後花園法皇”(即位1428年7月譲位1464年7月以後、上皇として院政を敷き1467年9月、畠山政長への治罰綸旨が乱の発端と成った事に対する自責の念から出家・1470年12月崩御)から“朝敵”とされていた。

“西幕府”として“東幕府”に対抗する為にも“大義名分”の面で依然として不十分な点を“南朝の後胤”を天皇として推戴(西陣南帝)する事で“東軍”が持つ“権威(天皇・法皇・将軍)”に対抗しようとの構想が大和国人で“畠山義就“派の“越智家栄”(おちいえひで・大和国高取城主・1458年の長禄の変では赤松遺臣の神璽奪還に協力している・生:1432年?・没:1500年?)から出された。この構想に対して“畠山義就“からは”新たに天皇を擁立すれば自分の領国である紀伊国・河内国両国を差し上げる事に成る“との現実的な反対意見も出たが”西軍将軍“の”足利義視“並びに他の”西軍諸将“の賛成論に説得され、渋々同意したとされる。

1471年(文明3年)8月:

“南朝後胤”の兄が越智氏ゆかりの“壷坂寺”(=南法華寺・703年創建・明治時代に作られた妻お里と盲人の夫・沢市の夫婦愛を扱った人形浄瑠璃、壷坂霊験記の舞台として有名)に入り、古市を経由して入京した。西軍はこの“新主上(新天皇)”を“山名宗全”の妹が住持をしていた“安山院(尼寺)”に迎えている。こうした背景から“南朝後胤擁立“に最も積極的だったのが“山名宗全”だったとされる。

“経覚私要鈔“には、もう一人の“南朝後胤の弟”も上洛し、兄と同居し、いずれは内裏に入る予定になっていたと記している。

16-(2):南帝の素性とその実在を裏付ける史料

“大乗院寺社雑事記“には、1469年11月に南朝後胤の兄弟の中の一人が”大和国吉野の奥“で、そして、もう一人が”紀伊国熊野”で蜂起したと記録されている。前項(6-16項29-2参照方)で“山名持豊(宗全)”率いる西軍が文明2年(1470年)3月に“南朝後胤小倉宮流の南帝を擁立して対抗した”と紹介したが、時期的には若干のズレがあるものの“南朝後胤の兄弟”が蜂起した事は史実と考えられる。尚、この時期に“後南朝勢力”の動きが活発化した背景には“東軍”に与した大和国国人の“成身院光宣”が病没した事で、大和国に於ける東軍勢力が大きく後退した事があったとされる。

尚、後述するが、西軍が1471年(文明3年)に擁立した“小倉宮流南帝”は2年後に“山名宗全“が歿し(1473年5月)た後に用済みとして放逐される事に成る。

(別掲図)=西軍(西幕府)が擁立した“南朝後胤小倉宮流の南帝”=“南朝後胤の兄弟”

17:“足利義視”が“西幕府将軍”に祀り上げられた事で“和睦”への態度を一変させ“足利義視“を朝敵として戦闘拡大へ動いた“将軍・足利義政”

1468年(応仁2年)12月5日:

そもそも“将軍・足利義政”は“西軍討伐”に積極的で無かった事は既述した通りだが、彼の“優柔不断”さから、情勢に流され“東軍”寄りの立場に成って居た。しかし弟“足利義視”が“西軍”に逃げ込み、将軍に擁立され、その結果“西幕府”が併存するという展開に成った事で態度を変えた。

“公卿補任”の記録には“将軍・足利義政“が”足利義視“並びに彼に与する公家達の官位剥奪を奏上し“後花園上皇”(当時49歳・崩御:1471年)から“足利義視治罰の院宣(追討)”発給を得た事が残されている。この時点で“足利義視”は“朝敵”となったのである。(大乗院寺社雑事記)

“足利義政”の将軍としての統治能力欠如の結果として“平和の道”は閉ざされ、事態の収拾は軍事力に拠る解決に委ねられる事と成った。そして“東軍”の主導権は軍事力を握る“細川勝元”へ移ったのである。

18:戦闘の長期化は“応仁の乱”を地方に波及させた

東西に幕府が併存する状態が生じた事で対立軸ははっきりしたが、戦闘そのものは膠着状態が続いた。両軍は長期化する戦闘に対し防御を固める為に敵を見張る為の“井桜(物見櫓)”を築き、互いを牽制した。“山名宗全”が作らせた西軍の“井桜”は高さ七丈(約22m)にも及んだとの記録が残る。

又、戦闘の長期化は焼き尽くされた“京都市街”の主戦場から京周辺部へと移って行った。両軍とも“補給路”の確保が重要と成り、その奪い合いの為の戦闘が京周辺、洛外の戦場へと移って行った。地方に所領を持つ守護大名にとって、領地の支配権確保は死活問題であったから分国での主導権争いにも労力を注ぐ様に成り“応仁の乱”は地方へと波及して行った。

19:“応仁乱“の戦況転換とそれに影響を与えた二人

19-(1):東軍“成身院光宣”・・畠山政長を支え“上御霊社の戦い”を起こさせた人物

1469年(文明元年)11月20日:

“成身院光宣”(じょうしんいんこうせん・生:1390年・没:1469年11月20日)は大和国国人、興福寺衆徒の“筒井順覚”の次男で武士でもあり、僧侶でもあった。一貫して当主で弟の“筒井順永”(つついじゅんえい・生:1419年・没:1476年)と共に“畠山政長”(東軍)を支援し“畠山義就”(西軍)に抗戦した人物である。

“嶽山城の戦い”(1461年12月19日~1463年4月15日)では計略を巡らし“畠山義就”(西軍)”を落城(1463年4月15日)させた人物であり、1467年1月18日の“上御霊社の戦い”では敗れはしたが“畠山政長”を“細川勝元”に匿われる手筈を整えた。

この様に“成身院光宣”は“応仁の乱”が勃発した当初の段階では存在感の大きな人物であったが、次第に乱が大規模化、長期化するに伴って“東軍”にも増援部隊が続々と入京した事で“東軍”内での彼の存在感は低下した。それを挽回すべく、軍勢立直しの為に“大和国”に帰還中に病没した。(80歳)

彼の死は大乱の帰趨を左右する程の影響力は持たなかったが“畠山氏”の家督争いで軍事的に弱体だった“畠山政長”を支援した事で“畠山政長“が”畠山義就“に徹底して抗戦する事を可能にした人物であった。逆に言えば“成身院光宣”の存在が無ければ“大乱の勃発”(上御霊社の戦い)には至らなかったとされ、明らかに“応仁の乱”に大きな影響を与えた人物なのである。

彼の死は“大和国”にとっては大きな衝撃であり、彼の死後、大和国に於ける弟“筒井順永”の政治力低下に繋がり、当地に於ける“東軍”方は苦境に立たされる事に成る。

19-(2):西軍“朝倉孝景”・・“東軍”へ寝返り“東軍”を優勢に導いた人物

19-(2)-①:将軍“足利義政”と幕府政所執事に返り咲いた“伊勢貞親”が“朝倉孝景”の東軍への寝返り工作をする

東西両軍の戦力の拮抗状態が、乱が一向に終息の兆しさえ見せない最大の理由であった。こうした状況を打開すべく“将軍・足利義政”と“伊勢貞親”は“お飾り”に過ぎない西軍“斯波義廉”の下で実質的に指揮を執っていた“朝倉孝景“にターゲットを絞り”東軍“への寝返り工作を本格化させた。

嘗て“将軍・足利義政”が西軍諸将に降伏勧告をした際に前向きの姿勢であった“斯波義廉”に彼の重臣“朝倉孝景”の首を差し出す事を降伏条件とした事が失敗の原因であった事から、直接に“朝倉孝景”を調略する策に変更したのである。

1471年(文明3年)5月21日:“朝倉孝景”の調略に成功する

“朝倉孝景“に対する調略は”足利義政“が1467年6月に”斯波義廉“に対して行った降伏勧告に失敗した後の1468年(応仁2年)から始められていたとされるが、1469年(文明元年)に入って“将軍・足利義政“と“伊勢貞親”はその動きを本格化させた。“伊勢貞親”が“朝倉孝景”を東軍に勧誘した書状がその裏付けとして伝えられている。

19-(2)-②:“室町幕府“自らが”下剋上“を肯定した”朝倉孝景“への調略

凋落策の決め手は“越前国守護職”を与える事であった。処が“越前国守護”には東軍の“斯波義敏“が現職として就いていた。何としてでも”朝倉孝景“調略を成功させたい”将軍・足利義政“と時の第21代幕府管領”細川勝元“は”後日、越前国の守護職に任命する“との内諾を与える事で“朝倉孝景”を“東軍”に寝返らせる事に成功したと“朝倉家記”が伝えている。日本史の上で、この事は“下剋上”を公(室町幕府)が肯定したものとされる。

当然の事として“斯波氏家臣”の“朝倉孝景”に“越前国守護職”を奪われる事を当の“斯波義敏“が納得せず抵抗を続けたが”朝倉孝景“の武力の前に屈し”斯波氏“の”越前国守護職“復帰は成らず、その後衰退して行った。

19-(2)ー③:早速“東軍”としての軍事行動を開始し“越前国”を平定した“朝倉孝景”

1471年(文明3年)6月~8月:

“朝倉孝景”は東軍としての軍事行動を早くも6月に開始している。西軍は“斯波義廉”の家臣“甲斐敏光”(生没年不詳・越前国、遠江国守護代)を越前国に送り込み、一度は“朝倉孝景”を敗ったが、同年8月に体制を立て直した“朝倉孝景”が越前国の中心地“府中”を攻め“甲斐敏光“を加賀国へ追い遣り”越前国“を平定している。

“西軍”にとってこの軍事的ダメージは大きく、以後”西軍“が大内氏や山名氏が西国の分国からの兵糧を海路“越前国”経由で琵琶湖の水運を利用して京都に運ぶという補給路が断たれたのである。

20:“朝倉孝景”の寝返りで戦況は一気に“東軍優勢”に変わる

20-(1):“天王山”も東軍の手に落ちる

1472年(文明4年)夏:

木津川,宇治川、桂川が合流して“淀川”と成る地は古来から京へ通じる軍事、交通の要所であった。大山崎と称される此の地の“天王山”も東軍の“赤松政則”が陥落させた。“天王山”と言うと“織田信長”が討たれた“本能寺の変“(1582年6月2日)を受けて”羽柴秀吉“が備中(岡山県)高松城の攻城戦から引き返し“明智光秀”軍と同年6月12~13日に戦い、勝利し、後の天下取りに繋げた戦場として知られる要所である。

“東軍”が天王山を制した事で“西軍”は瀬戸内海から淀川を遡る補給路も断たれた。“朝倉孝景”の寝返りを切っ掛けに“東軍”が次々と“西軍”を敗り、全体の戦況が一気に“東軍”優勢に傾いたのである。膠着状態が崩れた事は東西両軍が講和に向かう動きに転じる切っ掛けと成った。

21:東軍が形勢を挽回し戦況が講和に向って転じた状況に“西幕府将軍・足利義視”は擁立した“南帝”の排除に転じる

当初は“南帝”擁立に賛成した“足利義視”であったが、愈々“南帝”を京に迎える段になると反対に回った。その理由は戦況が“東西両軍均衡”状態が崩れ“西幕府”の今後が危惧される状況に成った為“足利義視”が兄“将軍・足利義政”との和解の道を探り始めたからとされる。

“大乗院寺社雑事記“の中で”尋尊”は“南帝+西幕府“という体制の成立は”北朝+東幕府“の権威を真っ向から否定するものであり、嘗ての“南北朝内乱”の悲劇を想起させるとして批判的であった。結果として東西両軍の和睦交渉が始まると“南朝後胤”(小倉宮後胤)は西軍にとって邪魔な存在と成り“山名宗全”没後の1473年5月以降に追放されたのである。この記事が“南朝後胤”が史実として登場した最後だとされている。

22:疫病の大流行が加わり“将軍・足利義政”並びに両軍首脳部の間に厭戦気分が広がる

1471年(文明3年)7月14日~21日:

京都で疱瘡が大流行し“日野勝光”の息子が死去(7月14日)した。この疫病は地方にも広がり、人々は恐怖におののいた。7月21日には“後土御門天皇(当時29歳)”も疱瘡に掛かり、治癒の祈祷が行われた事が”親長卿記“並びに”宗賢卿記“に書かれている。

同年 8月:

次期将軍に決まった“足利義尚”も疱瘡に掛かった事が記され、更に奈良でも流行し、600人が病死したとの記録が残る。こうした疱瘡、並びに同時に伝えられた赤痢の大流行は旱魃と戦乱がその切っ掛けとなったとされる。食料不足に拠る飢餓状態、そして軍事徴発が大量の餓死者、多くの戦死者を発生させ、この事が都市の衛生状態の悪化、そして疫病の大流行に繋がったのである。

“経覚私要鈔”並びに“宗賢卿記”には“将軍・足利義政”も流行病に掛かり、腹を下した事が記録されている。こうして大流行した疫病は“将軍・足利義政”に長引く戦闘に対する厭戦気分を与え、戦乱の早期終結を望む思いは“東西両軍首脳部”にも強く浸透して行ったのである。

23:東軍の“細川勝元”と西軍“山名宗全”の間で和睦交渉が開始される

1472年(文明4年)1月25日~

西軍“山名宗全”東軍“細川勝元”の間で和睦交渉が始まった。この時期“将軍・足利義政”が東軍の“赤松政則”に“和睦が成立したので構(かまえ=将軍御所を中心とする東軍の陣地)から出よ”と命じた記録が残っており、この話を裏付けている。

元々“山名宗全”と“細川勝元”は親族関係にあり、互いに協力し合った時期もあり、両者は不倶戴天の敵という関係では無かった。“細川勝元“が”山名宗全“と決別したのは”上御霊社の戦い“の際に将軍“足利義政“の中立命令を無視して”山名宗全”が“畠山義就”に加担して“細川勝元”と盟友関係にあった“畠山政長“を攻撃した事にあった。”畠山両家の家督争い問題“を棚上げしてしまえば“山名宗全”と“細川勝元”の和解は可能だったのである。

23-(1):“山名宗全”並びに“細川勝元”の事情

“山名宗全”は、自らの政権構想、政略から“畠山義就”を自陣営に引き込んだが、今や西軍の劣勢は明らかであり、又、69歳という年齢からも自分の死後の一族の行く末を考えれば“畠山義就“を切捨ててでも”細川勝元”と和解する方が得策と考えた。従って“細川勝元”が和睦を求めて来るならば、和睦は“渡りに船”だったのである。

一方の“細川勝元“も”上御霊社の戦い“で失った面目を挽回する為に始めた戦いであり”山名宗全“方が降伏する形で和睦が成るのであれば面目は回復され、和睦する事に異議は無かった。

23-(2):両軍トップの“和睦”の動きに“西軍”“東軍”共に反対の武将が居り、和睦を阻んだ

1472年(文明4年)2月16日:

“山名宗全“が西軍諸将に使者を派遣して”東軍との和睦“を提案し、諸将、取り分け“畠山義就”と“大内政弘”が大歓迎であったと”大乗院寺社雑事記”にある。しかしこれは早期終息を切に願うが故の“尋尊”の誤報、早とちりであった。

“東軍優位”の状況下での和睦と成れば西軍の“畠山義就”は家督問題を東軍の“畠山政長”の手に委ねる事に成り、到底許容出来るものでは無かった。又、西軍“大内政弘”にとっても瀬戸内海の制海権を巡って競合関係にある“細川勝元”の覇権を阻止する為に戦って来た経緯から、現時点で和睦をする事は長期的視点からも不利であり、許容出来るものでは無かったのである。

“東軍”の中にも強硬に和睦に反対する武将が居た。後花園天皇、後土御門天皇の2代に亘って深い信頼を受けたとされる“甘露寺親長”(かんろじちかなが・権大納言・禁闕の変で自ら太刀を振るって後花園天皇を守ったとされる人物・1483年の遣明船に自ら投資して勘合貿易の利益を得る一方で朝廷にも投資させて財政難を救う一助とした人物・生:1424年・没:1500年)が残した日記“親長卿記”(ちかながきょうき=1470年9月2日~1499年8月迄の部分が現存する。1467年以降の部分は応仁の乱で焼失した事が冒頭に記されている。)並びに“大乗院寺社雑事記”に下記内容の記述がある。

東軍に属した“赤松政則”は“赤松氏旧領”の播磨、備前、美作3国を西軍“山名氏”からほゞ奪還出来る状態に迄、闘い取って来ており、和睦となれば和睦を主導した“山名氏”の分国に戻ってしまう事は明らかであり“東軍”として“参戦”した意味が無く成る

従って彼が反対するのは当然だったのである。

23-(3):“細川家”の家督継承問題での対立も“和睦交渉”を妨げる要因と成った

東西両軍のトップ“細川勝元”と“山名宗全”の間で和睦交渉が1472年(文明4年)に入って開始されたが、上述した東西両軍の諸将の中に反対者が居た事に加え“細川(京兆)家”の家督継承問題も障害となった。

別掲図“細川勝元と山名宗全の関係”の①~④に示したが“細川勝元”は当初“山名宗全”の子“豊久”(とよひさ・生:1453年・没:1522年)を養子とし、後継者に決めていた(図の①に示す)が、1466年(文正元年)に正室(山名宗全の養女)との間に“政元”(まさもと・後に半将軍と呼ばれる程の権力を振い、第24代、26代、27代、28代幕府管領に就く。しかし永正の錯乱事件・1507年永正4年で暗殺された人物・生:1466年・没:1507年)が生れると“豊久”を廃嫡し、仏門に入れてしまったのである。(図の②に示す)

この事も“山名宗全“との関係悪化に成ったとされる。

しかも“細川勝元”は細川氏一族の“細川野洲家”出身で、応仁の乱では“相国寺の戦い”で3000人の兵を率いて西軍との戦で奮戦した“細川勝之”(生没年不詳)を猶子に迎え、その彼を後継者に決めたのである。(図の③に示す)

この案は“山名宗全”の血を引く“細川政元”を後継者とする事を“山名氏”との和睦条件とする家臣の反発を生み“勝之派”との激しい対立となった。こうした“細川家”家臣間での対立の為、和睦交渉は暗礁に乗り上げたのである。

(別掲図)

24:“和睦交渉”が暗礁に乗り上げる中、東軍の”細川勝元“と西軍の“山名宗全“の両総帥が開戦の責任を取る形で引退、この為東西両軍の諸将を束ねる存在が失われ、両軍の停戦は実現しなかった

1472年(文明4年)5月~8月:

和睦交渉が“細川家”の家督継承問題等で頓挫する中“細川勝元”は1472年(文明4年)5月に引退を表明、又“山名宗全”も1472年(文明4年)8月に孫の“山名政豊”(やまなまさとよ・1467年の戦いで戦死した父・山名教豊の子、宗全の子との説もある・生:1441年・没:1499年)に家督を譲り隠居する事態と成った。

両軍のトップ二人が相次いで開戦の責任を取る形で身を引いた事で両者間の和睦交渉は“細川勝元”と“山名宗全”二人の間の手打ちが成されただけの中途半端な状態で止まり、それ以上の進展は無かった。従って東西両軍の戦闘は“戦闘継続派”の納得が得られ無い状態のまゝ継続したのである。

25:“山名宗全”並びに“細川勝元”が相次いで歿し、和睦を主導する主役を失った“東西両軍”の混迷状態が続く

1473年(文明5年)3月18日~5月11日:

“山名宗全”が3月18日に70歳で死去、後を追う様に“細川勝元”も5月11日に44歳の若さで没した。“細川勝元”の死因は分からず、心労がたたったとされる。東幕府が西幕府を飲み込む形での戦争終結を望んでいた“尋尊”は、和睦を完了しないまゝに没した“細川勝元”の死に対する不満を“神罰なり”と切捨てる表現で“大乗院寺社雑事記”に書き残している。

26:“細川政元”に家督継承を決めた“将軍・足利義政”が嫡子“足利義尚”に将軍職を譲る

1473年(文明5年)8月28日:“細川家”の後継者が決まる

“細川勝元”急死後3ケ月を経た8月に“細川政元”(当時7歳)が幕府に出仕し、正式に“細川氏家督(第12代当主)”相続が認められた。幼い当主を“細川政国”(生:1428年・没:1495年)が後見する形と成った。別掲“細川氏略系図と細川政元が3人の養子を迎えた事による幕政の混乱“に示す様にこの“細川政元”が“戦国乱世”に突入する“室町幕府の混乱“を決定づける人物と成るのである。

1473年(文明5年)12月19日:室町幕府第9代将軍“足利義尚”の誕生

24年間室町幕府第8代将軍の座にあった“足利義政”(在職1449年~1473年)が、息子の“足利義尚”(よしひさ)に将軍職を譲った。

新将軍は未だ満8歳であった為、幕府の長としての役割は引き続き“足利義政”が担う体制である。当初“足利義政”が抱いていた“足利義視”を中継ぎの将軍として就けるという構想が捨てられた事で“足利義視”は排除される立場に立った。

27:親の遺志を継ぎ“細川政元(東軍)”と“山名政豊(西軍)”の間での単独和議が成る

1474年(文明6年)4月3日:

東西両軍トップの相次いだ死から半年以上が過ぎた1474年(文明6年)2月から“山名政豊”(山名教豊の子息・生:1441年・没:1499年?)と“細川政元“(生:1466年・没:1507年)との間で再開されていた“和睦”が4月3日に成立した事が”東寺執行日記“並びに”東院年中行事記“に書かれている。

しかし“東軍”では”赤松政則“が、そして”西軍“では”畠山義就“が相変わらず反対の態度を変えなかった。そして他の大名は和睦の席を欠席するという状況下ではあったが、それを押し切った形で“和睦”が成立したのである。

同年4月15日:

”山名政豊“の子息”山名俊豊“(やまなとしとよ・備後守護=広島県・生年不詳・没:1493年7月)が4カ月前に室町幕府第9代将軍に就いたばかりの“足利義尚(当時満8歳)”に拝謁した。これによって“山名氏”は“東幕府”への帰参が許され、東軍“細川”氏と西軍“山名”氏との間での講和が正式に成ったが、上記した様な諸将の状態であり、両者間の“単独講和”が成ったに過ぎなかった。

“山名氏略系図と山名宗全没後の家督争い”を別掲したが“山名俊豊”も後に父“山名政豊”(山城、安芸、備後守護・生:1441年・没:1499年)が俊豊よりも弟の“山名致豊“(やまなむねとよ・但馬、備後守護・生:1468年・没:1536年)を溺愛し、兄“山名俊豊”を廃嫡しようとした為、父との争いと成ったが、結果は“山名俊豊”が1493年に敗北し、1496年に廃嫡される展開と成る。

溺愛され、家督を継いだ弟の“山名致豊”も周囲の支持を得られず、後に守護職を免職となる等、名門“山名氏”も家督争いの結果勢力を失う事に繋がり“山名致豊”の次男“山名祐豊”(やまなすけとよ・但馬国守護・生:1511年・没:1580年)の時代へと繋がれたが、1580年(天正8年)に“織田信長”に滅ぼされるのである。

27-(1):単独講和が成った事で“西軍”の“一色”氏が東軍へ帰順

東軍“細川政元”と西軍“山名政豊”間の単独和睦に同調した武将も居た。西軍の“一色義直”(室町幕府相伴衆・伊勢半国守護、尾張知多郡、三河渥美郡分郡守護・生没年不詳)である。彼は“東軍”帰順を決断し、家督を嫡男で未だ満8歳の“一色義春”(生:1466年・没:1484年)に譲って隠居した。

この動きに京都の商人達が“東陣”を訪れ、お祝いを述べたとの記録が残る。この事は一部で“応仁の乱”が完全に終結する雰囲気が生じていた事を示している。

28:“西軍”の戦いを継続させた“畠山義就・大内政弘”に加えて、消えかけた西軍の勢いを挽回させた“斎藤妙椿”の登場

“細川政元”と“山名政豊”が単独講和に至った“1474年(文明6年)”4月15日以降も“応仁の乱”の戦闘は続いた。西軍の“畠山義就”と“大内政弘”がその中心的存在であったが、この二人にも増して西軍の勢いを挽回させた“斎藤妙椿”の台頭が特筆される。

28-(1):東軍・西軍の戦闘継続派と戦闘が継続した理由

西軍では“大内政弘、畠山義就”並びに“土岐成頼”(ときしげより・美濃国守護・生:1442年・没:1497年)は東西両軍トップ間での“単独和睦”が成ったにも拘わらず、それには同調せず、陣を解散する気配も示さなかった。

“山名一族“と”一色氏“が東軍に帰順した後の”西軍“の主力は“畠山義就”並びに“大内政弘“軍と成った。この変化と共に“戦闘”の目的も戦闘を継続する武将各々の事情に因るものへと変化した。“応仁の乱”は開戦当初とは様相が異なって来ていたのである。

西軍の“畠山義就“は飽くまでも家督争いに勝利する為に東軍の”畠山政長“打倒を目指し、”大内政弘“は明国との勘合貿易を含め”細川氏“の覇権を阻止する事を主目的とした戦いであった。“東軍”でも戦乱終結となれば、之までの戦いで奪還して来た旧領国の“播磨、備前、美作“3国を”山名氏“に返還を迫られる事を恐れた“赤松政則”軍は臨戦態勢を解かなかったし、同じく“東軍”の“畠山政長”も“畠山義就”との家督争いに勝つ為、臨戦態勢を解かないという状況であった。

“応仁の乱”は東西両軍の各々の武将達が各々の事情を抱え乍ら徹底抗戦を続けるという新たな局面で継続されたのである。

28-(2)西軍の勢いを挽回させ、主役に躍り出た“斎藤妙椿(=持是院)”

“斎藤妙椿”(さいとうみょうちん・生:1411年・没:1480年)は幼少時から出家し、善恵寺(岐阜県加茂郡八百津町)に持是院(じぜいん)を構えた為“持是院妙椿”と呼ばれた。

美濃国守護“土岐成頼”(ときしげより・美濃守護・生:1442年・没:1497年)の被官であったが、同時に足利将軍家の直臣という立場を目指して幕府奉公衆となった。美濃国周辺数カ国の支配を目論んだ野心家と伝わる。1460年に兄“斎藤利永”が死去した為、新守護代に就き、惣領家を継いだ甥の“斎藤利藤”(さいとうとしふじ・美濃守護代を継承したが、実権は斎藤妙椿に握られていた・生年不詳・没:1498年)を後見する立場を得た事から影響力を増して行った。

美濃国(岐阜県)の守護大名は“土岐成頼”であったが、守護代の“斎藤利永”(生年不詳・没:1460年6月16日)が“土岐成頼”の擁立に力があったという経緯から、実権は“斎藤氏”が握る様に成った。“応仁の乱”が勃発し“土岐成頼”が“西軍”として戦う間、兄“斎藤利永”没後の“美濃本国”(岐阜県)を弟の“斎藤妙椿”が同国の中で東軍に属した“富島”氏“長江”氏等と戦い、勝利し、1468年10月迄には美濃国を平定し、主家“土岐氏”を凌駕する勢力を築いたのである。

武人として卓越した能力を持つ“斎藤妙椿”は、翌1469年~1472年(文明元年∼文明4年)の間に“近江国(滋賀県)”を攻略し、1473年(文明5年)10月には“伊勢国(三重県)”迄進攻している。

更に“斎藤妙椿”の武功を伝える話として、1474年(文明6年)6月に“東軍”に寝返った(1471年5月21日の密約で)“朝倉孝景”を討つべく“西軍”の“甲斐敏光”が “富樫幸千代“(とがしこうちよ・真宗高田派や甲斐敏光と結び兄・富樫政親に勝利するが1474年には本願寺と組んだ兄に返り討ちされ加賀国から追放されたが、その後、一向一揆と結び、再三加賀国に侵入、1476年9月に加賀半国を与えられたとの説がある・又、一向一揆勢に攻められ敗死したとの説もある・生:1460年?・没年不詳)と連携して”越前国(福井県)“に入ったが敗れるという事態に成った。

そこで“斎藤妙椿”が“甲斐敏光”(かいとしみつ・越前国、遠江国守護代・応仁の乱では斯波義廉、朝倉孝景と共に西軍に属す・生没年不詳)を助け、数千騎を率いて加勢に入り、戦況を立て直して、東軍“朝倉孝景”と和睦に持ち込むという軍功を挙げたのである。

こうした活躍から“山名一族“並びに”一色“氏も”東幕府“に帰順し、残された“畠山義就”と“大内政弘“軍が、東軍を相手に”戦闘継続“が可能であったのは”西軍“方の新たな主役“として尾張国(愛知県)、伊勢国(三重県)、近江国(滋賀県)、飛騨国(岐阜県)に勢力を伸ばした“斎藤妙椿(=持是院)”の登場があったからだとされる。

こうした彼の登場を東軍を支持する”尋尊“が“東西の運不は持是院(斎藤妙椿)の進退によるべしとうんぬん。稀有の事なり“(=東西両軍のどちらが勝つかは、妙椿の動向によって決まる。あり得ない事である)と“斎藤妙椿”の登場で西軍が再び勢力を盛り返した状況を嘆いた様子が“大乗院寺社雑事記”に書かれている。

29:“下剋上の動き”が“応仁の乱”が進むにつれて顕著に成る

元気の無い“守護大名”に代わって“応仁の乱”のキーマンに各国の“守護代”層が躍進した。“応仁の乱”が京市街で本戦に突入した1467年6月時点の“大乗院寺社雑事記”には、守護大名だけの名だけが書かれていたが、5年後の1472年(文明4年)の記事には“東軍”では“朝倉孝景・多賀高忠“等、守護代の名前が書かれ”西軍“でも”斎藤妙椿“や”甲斐党“の名が乱のキーマンとしての役割を果たした武将として登場している。

守護大名達の多くの間には“応仁の乱”に対する厭戦気分が漂っていたのに対し、その被官である“守護代”達は、戦功を挙げ、勢力拡大のチャンス到来と捉え、野心を抱いて逞しく活躍したのである。東軍方、西軍方で活躍した代表的な人物は下記である。

東軍方

①近江国の半国守護“京極持清”の被官・・“多賀高忠”(生:1425年・没:1486年)は主家が貧しく成る一方で主家を遥かに凌ぐ財力を持ち、当代文化の庇護者の一人と成った

②“赤松政則”の被官・・播磨国“浦上則宗”(山城国守護代・生:1429年・没:1502年)は若い“赤松政則”(1455年生まれ)に代わって“応仁の乱”で実際に赤松軍を統括した。東軍の中では最も多くの収穫を齎した人物とされる。

西軍方

③“斯波義廉”の被官・・“朝倉孝景”(7代目当主・教景―敏景ー教景ー孝景と改名・生:1428年・没:1481年)は1471年5月に“将軍・足利義政”そして21代幕府管領職にあった“細川勝元”から守護権限行使の密約を貰って東軍に寝返り、東軍を圧倒的有利に導き、越前国の実効支配に拠る領国化を進め、主君“斯波氏”に代わって越前国守護に任じられる。

④“土岐成頼”の被官・・美濃国“斎藤妙椿”は“美濃・土岐氏”の全軍を意のままに動かし、その後の活躍で“西軍”の主役的存在となった。“応仁の乱”後“土岐成頼”が足利義視、足利義材父子を伴って美濃国に入るがこれも“斎藤妙椿”の意向とされる。

これ等“畿内周辺諸国”の“守護代”の中には、8代将軍”足利義政”との直接の結び付きを求める等、政治的策動をした一方で、豊かな経済力を活かして“東山文化”の庇護者の役割も果たす存在にまで成長した者も現われたと記されている。

30:劣勢状況が続いた“西軍”は“戦闘終結”への道を探るが、そこには解決すべき諸問題を抱えていた

1474年(文明6年)7月26日:

“西軍”の大内政弘、畠山義就、土岐成頼が北野千本で“東軍”に帰参した“山名政豊”軍と交戦し一帯を焼き払ったが、東軍“細川”方の援軍が“山名政豊”を支援し“西軍”を追い払うという戦闘があった。この戦いが“応仁の乱”に於ける京都周辺での最後の戦闘とされる。

この戦いを境に“西軍”の主力“大内政弘”も上洛後7年余が経過し、流石に分国の様子が気掛かりになって居る事等から、講和への道を探る様になったと伝わる。

“西軍”が講和に至る為に解決すべき問題は下記3点であった。

その1:”西軍将軍”として迎えた“足利義視”の処遇問題

“東軍”の和睦交渉の窓口は“日野勝光”であった。8代将軍”足利義政“は将軍職を既に1473年12月に当時満8歳の”足利義尚(第9代将軍)“に譲っており“日野勝光”が若い将軍を補佐し“新将軍代“と称されてはいたが、幕政の実権は”足利義政“が握って居た。

講和交渉に於いて”日野勝光“が”足利義政“の代官として動いた事が”尋尊“の日記(尋尊大僧正記)に明記されている。

尚、この時点で“足利義政”が1468年閏10月に幕政に復帰させた“最近習”の“伊勢貞親”(既述した足利義視を西軍に出奔させる原因を作った)は失脚(1471年4月に万里小路春房と共に蜂起するとの疑いで)しており、その後、1473年(文明5年)に没している。

和睦交渉の最大の焦点は“西幕府将軍・足利義視”の処遇であった。西軍としては、擁立した“足利義視”を見捨てた形での和睦と成れば“西軍諸将”の面目が立たず、彼の処遇をどうするかを巡って交渉は難航した。

その2:東軍との単独講和を行った西軍“山名政豊”の処遇問題

1474年(文明6年)4月3日に“山名政豊”(山名宗全の孫、一説には子供という説もある・生:1441年・没:1499年)と当時未だ満8歳の“細川政元“(細川勝元の嫡子・生:1466年・没:1507年)間で単独講和が成った事は記したが、これは“細川・山名”両家の重臣が会談し、共に1473年3月と5月に没した“山名宗全”と“細川勝元”の遺志を継ぐという主旨からの講和であった。

この時の条件として“山名政豊”には新将軍“足利義尚”(前年1473年12月に満9歳で第9代将軍に就いたばかり)”から“山城国守護”を安堵する事が決まって居り、この問題は解決していた。

その3:両軍諸将達が抱えた“大義名分・正義”が立つかの問題

既述の様に西軍の“畠山義就”は東軍“畠山政長”との妥協は絶対にあり得ないと継戦態度を変えなかった。こうした“畠山義就”に対して講和に関する相談も一切なかったと伝わる。“西軍”の“大内政弘”は“細川勝元”との利害の対立問題があり“東軍”の“赤松政則”は“山名氏”との利害対立から講和には引き続き反対の態度を変えなかった事は既述の通りである。

更にこれ等“利害の対立”以外にも講和を阻んだ問題があった。それは、諸将が講和をして領国に引き挙げるにはそれなりの体面を整える必要があり、その観点から、一端は盟主と仰いだ“足利義視”を見放したり、盟友“畠山義就”を見殺しにする事は“正義に反する”という問題である。

当時既に日本の諸将の行動を“大義名分・正義が立つか”という“武士としての行動原理”が律していたとされる。これ等の諸問題が解決されない限り“東西両軍”の全面的講和には至れなかったのである。この問題もすっきりしない状態で1474年4月に“山名政豊”と“細川政元“間での”単独講和“は成ったものの”応仁の乱“の終息迄にはこの後も”空しい3年間“が流れるのである。

31:“応仁の乱”が全面的終息に至る迄に空しく過ぎた3年間

1474年(文明6年)閏5月:

“大乗院寺社雑事記”には下記の様な事が書かれている。

公方(足利義政)ハ大御酒、諸大名ハ犬笠懸、如天下泰平之時也

上記した様な諸事由から東西両軍の全面講和に至らず“応仁の乱”は終結への途が一向に見えない状況に陥っていた。半年前に将軍職を譲る事に拠って世の中の動きが変わる事を期待した“足利義政(公方)”は苛立ち、酒に酔いしれ、諸大名は犬笠懸に気を紛らわせ、まるで天下泰平の様だ・・と“尋尊“は日記(大乗院寺社雑記)に記している。上述した諸問題さえ解決出来れば太平の機運は到来していたのである。

上に紹介した記事は、優柔不断な性格、資質故に幕府の実質的トップに在り乍ら、問題解決能力、統治能力を欠く“足利義政“が大乱終息を思う様に進める事が出来なかった事で、政治から逃避する道を選んだ様子を伝えるものである。

31-(1):“日野富子”が政治の表舞台に登場する

こうした状況下、陽性で積極的な性格とされる“日野富子”が政治の表舞台に登場した。

“足利義政”と“日野富子”の夫婦関係に就いては、1471年(文明3年)8月頃に“日野富子”が室町殿を出て実家である“北小路邸”に入り、別居状態と成って居たと記録されている。内向的な“足利義政”と、我が子息“義尚”が第9代将軍職に就き(1473年12月)、その母としての自信が彼女(当時34歳)を幕府の政治に積極的に発言する様にさせたと伝わる。彼女が政治面でも夫の“足利義政”を圧倒して行った事が彼を政治から更に逃避させた要因だとされる。

“御台(日野富子)一天御計らいの間”との記事や“当時の政道御台御沙汰なり”の記事が“日野富子“が万事を取り仕切っていたと世間が見ていた事を裏付けている。史実として”八朔“(はっさく=陰暦の八月朔日ついたち・に農家でその年の新穀を収めて祝った)の進物を届ける人々の行列が1~2町にも達したとの記録も残されている。

“日野富子”が訴訟の裁定や文書の発給等、幕政に深く関与して行った事も史実として伝わる。しかし、重要事項の最終決定権は“足利義政”が握っていた事から、人々は“日野富子”に“足利義政”への“口利き謝礼金”を支払らうという状況を生みだした。こうした事が重なり“日野富子”は多額の資金を有する様になった。

タイミング的にも幼将軍“足利義尚”を補佐し“新将軍代”と呼ばれる程の立場で権勢を誇った兄“日野勝光”が死去(1476年6月15日)し、その役割を穴埋めする人物として“日野富子”は真に格好だったのである。更に“足利義政”はこの頃には政治への関心を完全に失ない、山荘造営や泉水造りの手腕を振るい、風雅な生活を送る為に隠居したいとの念願が止み難いものに成っていた時期だったのである。

日経新聞(2020年3月24朝刊)に“銀閣寺の当初予定地を現在地から約1km南の南禅寺北ノ坊町に決めたが、応仁の乱が1467年に勃発した事で予定地が変更された”と紹介していた。その地は東山山麓の“浄土寺の地”で、其の地に1482年建立と伝わる国宝の“観音殿(銀閣)”と足利義政の“持仏堂”である“東求堂(国宝)”が建つ。

東求堂は写真に示す様に、檜皮葺一層の入母屋造りで現存する最古の書院造りであり、草庵茶室の源流、四畳半の間取りの始まりとされる室は“東山文化”を代表するとされる。尚“銀閣寺”は俗称であり、正式名称は“足利義政”の法号“慈照院”に因んで後につけられた“東山慈照寺”である。

写真左の銀閣は二層から成り一層の心空殿は書院風、二層の潮音閣は唐様仏殿の様式。閣上にある青銅の鳳凰は東面し、観音菩薩を祀る銀閣を絶えず守り続けているとされる。

写真右が“東求堂”で、足利義政の持仏堂(守り本尊として常に信仰する仏像を安置した堂)である。北面東側の四畳半“同仁斎”は東山文化を生み出す舞台となったと伝わり、草庵茶室の源流、四畳半の間取りの始まりとされる。・・2018年6月16日訪問

写真右が“東求堂”で、足利義政の持仏堂(守り本尊として常に信仰する仏像を安置した堂)である。北面東側の四畳半“同仁斎”は東山文化を生み出す舞台となったと伝わり、草庵茶室の源流、四畳半の間取りの始まりとされる。・・2018年6月16日訪問

31-(2):“応仁の乱”終息の講和交渉窓口を務めた“日野勝光”の死

1476年(文明8年)6月:“日野勝光”の死で“和睦交渉”が暗礁に乗り上げる

“越前国”(福井県)の戦いで苦戦に追い込まれていた西軍の“甲斐敏光”が“美濃国”の守護代格“斎藤妙椿”の活躍に拠る斡旋で“朝倉孝景”(東軍に寝返った)との和睦(1474年閏5月)に持ち込む事が出来、1475年2月に“足利義政”に拝謁して“遠江国(静岡県)守護代”に任命され、其の地に下向している。この結果“越前国”も東軍に帰した。

この様に“西軍”の全面降伏も真近と思われた最中にあって“東軍”側を代表して西軍側との和睦交渉窓口を担って来た“日野勝光”が死去した。彼の死で“応仁の乱”終息の為の最終交渉は暗礁に乗り上げた。

31-(2)-①:“日野勝光”に就いて

“日野勝光”(日野富子の兄)は嘗て“伊勢貞親”(足利義尚の乳父)と共に“足利義視”を退け“足利義尚”を将軍職に就ける一派を成した。手段を選ばぬ当時の彼等の行動も“応仁の乱“の一つの原因とされるが“伊勢貞親”は1468年(応仁2年)に追放先から“足利義政”が幕府に復帰させた事で“足利義視”が“西軍”に擁立されるという最悪の結果に繋がった事は既述の通りである。

その後の“伊勢貞親”の働きは西軍だった武将“朝倉孝景”(朝倉氏7代当主・生:1428年・没:1481年)を東軍に寝返らせる交渉(1471年5月)を担当した以外はさしたる活躍の無いまゝに1471年に反逆の蜂起を疑われて失脚、出家し“若狭国”(福井県)に落ち、1473年(文明5年)1月に其の地で没した。彼の死後“日野勝光”が“足利義政”の側近として独壇場の政治権力を握った時期が到来した。

“日野勝光”は“応仁の乱”を物ともせず、寧ろ動乱を利用して私腹を肥やしたとされる程の現実主義の政治家とされ、その手腕で、悲願であった妹“日野富子”の嫡子“足利義尚”の将軍就任(1473年12月満8歳)を実現させ、彼自身も我が世の春を謳歌し、幕府政治を専断した。

公家であった為、幕府の役職には就いていない。“足利義尚”が将軍就任時に“畠山政長”が“幕府の儀式”の為だけに“2度目の幕府管領職”(第22代幕府管領)を1週間だけ勤めたが、儀式終了後に本国に帰国した。そうした幕府に在って“日野勝光”は9代将軍“足利義尚”が15歳に成る迄の7年間、政務を握ったとされる。記録にも“御判(=花押)”は当時“公方”と呼ばれた“足利義政”のものであったが“日野勝光“の幕府に於ける立場は”新将軍代“と呼ばれるものであった事が伝わる。

朝廷での官位も”左大臣“迄昇進、その権威・権力の大きさから“押大臣”と評されたと伝わる。しかしその“日野勝光”も権力のピークから3年も経たぬ中に中風を患い、1476年(文明8年)6月に没した(48歳)。彼の没後、邸宅には重宝が山の様に集められていたと伝えられる。

32:“日野勝光”没後“足利義政”と“日野富子”に拠る“応仁の乱”終結への動きが開始される

権勢を誇った“日野富子”の兄“日野勝光”が没した事で幕政に“日野富子”が登場する事になる。彼女は政治への関心を完全に失った夫“公方・足利義政”の威を借りて幕政に関与し、真に実質的な幕府の指導的立場になるのである。

32-(1):“足利義政”が“大内義弘”に戦闘終結への協力を要請する“御内書”を送る

32-(1)-①:“伊勢貞親”に全ての責任を負わせた形で和睦を妨げていた問題を解決する

1476年(文明8年)9月~12月:

“足利義政”は1476年9月に“大内政弘”に対し和睦を薦める御内書を出している。在京が10年近くに及び”大内政弘“も本国に戻りたい気持ちが強くなって来ており、和睦への協力を受諾した事が“黒岡帯刀所蔵文書”並びに“内閣文庫所蔵・古文書”に認められる。

既述の様に“西幕府将軍”として祀り上げた“足利義視”の処遇問題が最大の焦点であったが“大内政弘”が“足利義視の西軍への参加は謀反の意思に拠るものでは無く“伊勢貞親”に命を狙われていた為の自衛行動であった“と釈明し、許しを乞う形での和睦を進言した。

“足利義政”はこの進言を受け容れ、自身も“伊勢貞親”の讒言を信じ“足利義視”排除に動いた事を詫びる形で和解が進んだ。真に双方が“死人に口無し”に拠って和睦を妨げていた難問を解決したのである。上記“大内政弘”の進言に基づいて12月に“足利義視”が兄“足利義政”に謝罪し“足利義政”がこれを受け容れ、初めて“東西両軍”の間に全面的和睦に至る切っ掛けを掴んだのである。

32-(2):兄“日野勝光”没後、代わって和睦交渉の窓口と成った“日野富子”

上記交渉に“東軍”側として窓口となったのは“日野勝光”の妹であり“足利義視”とも妹の“良子”を自らが動いて嫁がせたという経緯から近しい関係にある“足利義政”の正室“日野富子”であった。陽性で積極的な性格の彼女が間に立った事で“東西両軍”の和睦交渉を大きく前進させ、妥結に至らしめた功績は大きかったとされる。

32-(2)ー①:和睦交渉窓口として仲介料を得たと伝わる“日野富子”

1477年(文明9年)閏正月:

“足利義政”との和睦交渉に関して“西幕府”の“足利義視”が“日野富子”に口利き依頼料として3000疋(=30貫文=60石=75,000円x60=4,500千円)を贈る事を約束した事、しかし足利義視には財力が無かった為、5月に“大内政弘“がその仲介料の肩代わりをした事が”親元日記“(ちかもとにっき=政所執事代・蜷川親元の日記で足利義政政権の政務体制を伺い知る事の出来る貴重な史料)に記録されている。

また“大内政弘”自身も“日野富子”に仲介を頼んだ記録があり、その際には5000疋(=50貫文=100石=75,000円x100=7,500千円)を支払ったとある。

32-(2)-②:仲介料を取った“日野富子”を悪女“守銭奴”とするのは間違い

この時代、幕府や朝廷の人間に“礼銭”という名の賄賂を贈る事は一般的な事であり“日野富子“を取り分け守銭奴的な人物であったとするのは間違いであろう。“忠臣蔵”の事例で“浅野内匠頭”が高家筆頭の“吉良上野介”に対する勅使・院使饗応の指南に対する賄賂の額が過少であった事が両者のトラブルの元凶とする説があるが“浅野内匠頭”から“吉良上野介”に対して“礼銭”を贈る事は当時としては一般的な事であり、この事が“江戸城松の廊下”刃傷事件の主たる原因だったとは考えにくい。(この件に就いては後の項で触れるので此処では省略する)

“日野富子”が諸将に軍資金を貸し付けたり兵粮米を売り付けたとする記事も“尋尊“の”大乗院寺社雑事記“に見られるが”応仁の乱“の著者呉座勇一氏も”日野富子が東西両軍に金を貸して戦乱の拡大を齎したとするのは当たらない。彼女は諸将が領国に早く戻れる様、応仁の乱の終息に向けて資金面での努力を重ねたと解釈すべきだ“と断じている。

そもそも“日野富子”を悪女に仕立て“米の投機から今日の価値換算で60億円もの資産を築き“東西両軍”の大名に多額の金銭を貸し付けた“と”守銭奴説“を撒き散らし、彼女こそが“大乱の元凶”であったとする説を流布させたのは“応仁記”である。

又“応仁記”には“日野富子”が“山名宗全”に我が子“足利義尚”を将軍にすべく依頼したとの記述もあるが、他の史料にはこうした記述は一切見られない。更に“日野富子”はその美貌ゆえに1471年頃に室町第に戦火を逃れる為に避難していた“後土御門天皇(第103代・在位:1464年~1500年・生:1442年・崩御:1500年10月)”との密通の噂が広がったとしている。之に就いても史実は“日野富子”の侍女“花山院兼子“と親王時代の“後土御門天皇”が密通事件を起こした事が歪曲されて伝えられたものであり、この事は”親長卿記“(公家・甘露寺親長・生:1424年・没:1500年が残した日記)に拠って裏付けられている。

この様に“日野富子”に就いては“日本3大悪女”(北条政子・日野富子・あと一人は淀殿、又は春日局の名が挙げられる)として伝えられて来たが、これも“日本の特異性”の一つであろう。男社会であった日本の歴史では、政治手腕を発揮して活躍した女性は往々にして悪女扱いされる事が多かったのである。

話は反れるが“平岩弓枝”の作品“江戸の娘”の中で“日野富子“を扱った章がある。彼女を妖艶な女性として描き、幕府管領職にあった“細川勝元”との男女関係を主テーマとした小説であり、史実である”応仁の乱”に於ける彼女の政治上の活躍を取り上げて書かれたものでは無い。

又、司馬遼太郎の“妖怪”(上下巻)でも“日野富子”を私利私欲を満たす目的で諸大名に高利で金を貸し付け、京に関所を設け通行税を取り立てた“悪女”、したたかに貨幣経済の発展の中に生きる”妖怪“として描いている。

両小説共、読物としては評判の高い作品であるが“日野富子”が“応仁の乱”という日本の歴史上の重要な局面で果たした役割に就いては触れておらず、史実の彼女とは大きくかけ離れた“フイクション”の世界での“日野富子”であり“史料”としての面を期待した私の目的とは合致しなかった。

33:勝者がいないまゝ“一応の終息”と成った“応仁の乱”

“応仁の乱“が一応の終息をみるのは”1477年11月“である。”一応の終息”と表現される意味は、この後も混乱が続き、三管領家の中で唯一“家督問題”を免れていた“細川家”も家督継承問題に陥り、関連して“足利将軍家”も“明応政変(1493年4月)”以降2派に分裂する事態に陥る・・という歴史展開と成り、室町幕府の混乱状態は寧ろ加速して行くからである。結果“室町幕府“は瓦解に向い”戦国時代“に突入するのである。

33-(1):“西幕府”の解体

西軍諸将が領国に帰った事で、1468年11月から9年間存在した“西幕府”は解体と成り“応仁の乱”は勝者がいないまゝの終息と成った。時の天皇は第103代“後土御門天皇”であり、幕府は第9代将軍“足利義尚”そして、第23代幕府管領職には3度目を務める“畠山政長”(1度目:第19代幕府管領1464年~1467年、2度目第22代幕府管領1473年*既述した様に僅か1週間の在職・3度目第23代幕府管領1477年~1486年・更に4度目も務めている・第25代幕府管領1486年~1487年)が就いていた。

33-(2):“西軍諸将”が分国に戻り“足利義視・義材父子”も“土岐成頼”の美濃国へ

下る

33-(2)-①:西軍主力の“大内政弘”を和睦に応じさせる為の問題解決法は“領国安堵+官位”に拠る“大義名分並びに面子”の確保であった

1477年(文明9年)11月:

“大内政弘”は“周防国”(山口県)に引き揚げ“畠山義統”(はたけやまよしむね・能登畠山氏第3代当主・生年不詳・没:1497年)も“能登国”(石川県)へ引き挙げる等“西軍諸将”が分国に帰った。西軍の主力であり戦闘継続派の筆頭であった“大内政弘”を和睦に応じさせる為に室町幕府が用意した大義名分と面子が立つ処置は領国安堵をした事と官位を上げるという事であった。

“足利義視”と子息の“足利義材”(=義尹=義稙よしたね・後の第10代将軍・生:1466年・没:1523年)”は美濃国(岐阜県)守護で西軍に属した“土岐成頼”(ときしげより・生:1442年・没:1497年)が庇護して共に“美濃国”(岐阜県)へ帰国した。

これを以て“応仁の乱”は一応の終息と成ったのである。

33-(2)-②:“河内国”(大阪府)と“大和国”(奈良県)の事実上の支配者の座を握っていた“畠山義就”のその後

西軍で最も戦上手として戦い続けた“畠山義就”(はたけやまよしひろ/よしなり・生:1437年・没:1490年)は1477年11月に“応仁の乱”が一応の終結となる直前の10月9日の“若江城“の戦いで”畠山政長”派の河内国守護代“遊佐長直”(ゆさながなお・生年不詳・没:1493年閏㋃、細川政元軍に正覚寺城を攻められ畠山政長と共に自刃)を追い出し“河内国”を制圧した。

“河内国守護”は東軍の“畠山政長”であり、畠山家の当主も“畠山政長”であった事から“室町幕府”は“伊勢国司家”の第5代当主で“大和国宇陀郡分郡守護”の“北畠政郷”(きたばたけまささと・生年不詳・没:1508年)に“畠山義就追討令”を出したが効果は無く“畠山義就”が実行支配を続けた。

大和国も“畠山義就“に与する”越智家栄“(おちいえひで・生:1432年?・没:1500年?)と“古市澄胤”(ふるいちちょういん・土豪、興福寺の衆徒を統率する・茶人村田珠光の一番弟子であった・生:1452年・没:1508年)が征圧して居り“畠山義就”が事実上“河内国”と“大和国”を実行支配した状態で“応仁の乱”が終息したのである。

こうした“畠山義就”の勢力を歴史学者“今谷明”氏は“河内王国”“室町幕府の威令が届かぬ独立国“と称し”呉座勇一“氏は”最初の戦国大名的な存在“だったとしている。

その後も幕府からは何度も“追討令”が出され“畠山義就”軍と“細川政元+畠山政長”連合軍との戦いは1483年の“太田城の戦い”へと続き、1485年には“畠山両家の争い”に疲弊し、業を煮やした国人衆、農民が宇治の平等院に集まり“山城国一揆(1485年)”を結成した。一揆側が両畠山軍が主戦場とした“山城国(京都府南部)”からの撤退を要求した為“畠山義就”は“河内国”(大阪府)に引き挙げた事が記録されている。

尚、この“一揆”は“国中掟法(くにじゅうおきて)“を取り決め、両畠山氏の影響を排除して自治を行い”三十六人衆(国人)“と呼ばれる国人が政治を行なう様に成った。この様な政治形態となった地域は“惣国“と呼ばれ、守護や単一の国主を置かない”国人・土豪・地侍“が域内の統治を行う一種の共和制が敷かれたのである。

その後も幕府は“畠山義就”に対する追討令を出したが実行されないまゝ終わったとされる。そうした中“畠山義就”は1490年(延徳2年12月12日)53歳で没した。

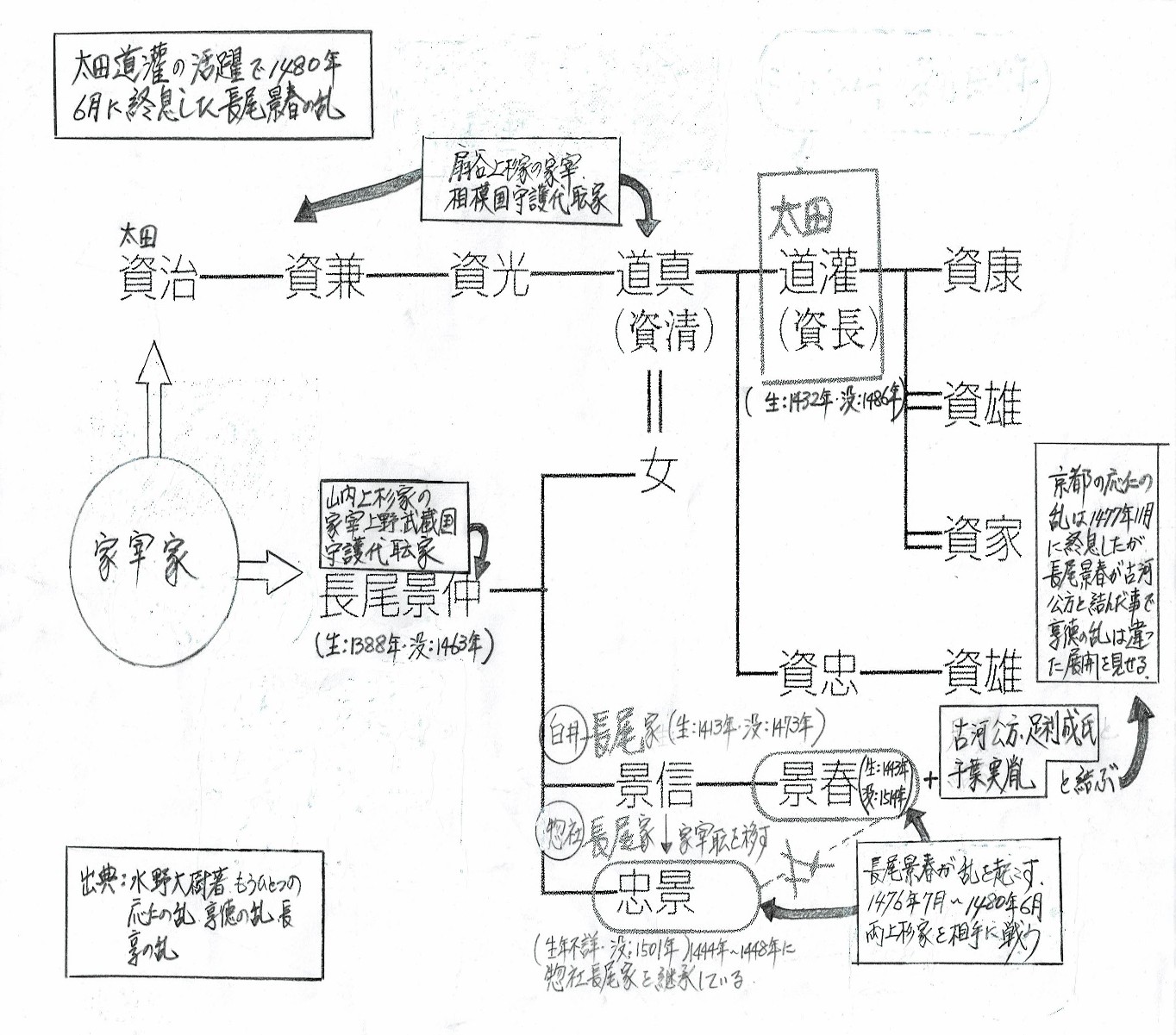

34:関東に於ける“もう一つの応仁の乱”と呼ばれた“享徳の乱”が一向に終息する気配を見せない最中、更に事態を混乱させる“山内上杉家”の家宰“長尾家”の人事問題が起きる

関東の“享徳の乱”は応仁の乱が勃発する13年も前の1454年(享徳3年12月27日)に始まっていた。将軍“足利義政”が幕府と上杉軍に抵抗する“古河公方・足利成氏”への対抗として弟“足利政知(=堀越公方)”を1458年に派遣して“享徳の乱”の終息を計ったが、既述した様にこの策も全く効果を挙げられず、その派遣の目的さえも失ないつつある状況が展開された。

関東がそうした状況下にあった1467年に京都で“応仁の乱”が勃発したのである。幕府から“堀越公方”に対する軍事援助は期待出来なくなり“享徳の乱”は“上杉軍+幕府軍”と“古河公方・足利成氏軍+同盟軍”双方が一進一退を繰り返した。

こうした状況下で“山内上杉家”の家宰職にあり“享徳の乱”の中核であった“長尾景仲”が1463年に歿し、その後を継いだ嫡子“長尾景信”は立派に家宰職を務めたが1473年に陣没、その後の家宰職後継を巡る人事問題が“長尾家”を二分する内部抗争に発展した事で“享徳の乱”の終息はますます先が見えなくなるのである。

34-(1):父“長尾景仲”没後の“関東管領家・山内上杉家”の家宰として立派に主家を主導した“長尾景信”

34-(1)-①:立派に“家宰職”を継いだ“長尾景信”

1461年(寛正2年):

山内上杉家の家宰“長尾景仲”の嫡子“長尾景信”(上野国・武蔵国守護代・生:1413年・没:1473年)は1461年、48歳の時に父“長尾景仲”(生:1388年・没:1463年)が高齢(当時73歳)を理由に隠居した時点で“白井長尾家4代当主”並びに“山内上杉家の家宰”(当主上杉房顕)職を引き継いでいた。(同時に上野国・武蔵国の守護代にも就いている)

34-(1)-②:主家“山内上杉家”当主で“関東管領職”にあった“上杉房顕”が“五十子城”で後継者を決めずに陣没する

1466年(文正元年)2月:

“上杉房顕”(生:1435年・没:1466年)は“永享の乱(1438年)”で主君“足利持氏”を自害に追い遣った事を悔いた父“上杉憲実”が彼を除く全ての男子を出家させた経緯から、彼だけは、父から“越後国(新潟県)”と“丹波国(京都府の一部、兵庫県の一部)”の所領を譲られ、上洛して“将軍・足利義政”の近臣として仕えていた。

ところが、家宰“長尾景仲”が“上杉憲実”の言いつけに背いて強引に“上杉房顕”の兄の“上杉憲忠”を関東管領職に就けたものの“鎌倉公方・足利成氏”一派に拠って1454年12月に誅殺され(享徳の乱の始まり)た為、その後を継いで“関東管領職”に就いていたのである。(在職1455年~1466年)

“上杉房顕”は“古河公方・足利成氏”と“五十子の戦い”(いらこ、いかごのたたかい)で何度も戦闘を交えている。(五十子の戦いは享徳の乱の激戦の一つで武蔵国五十子・埼玉県本庄市五十子・周辺で長禄3年1459年から文明9年1477年にかけて断続的に続けられた合戦全体を指す)1459年の武蔵国“太田庄”の戦いで大敗を喫した後の1463年に右腕であった家宰“長尾景仲”を病没で失った事は大きく“上杉房顕”は関東管領職からの辞意を幕府に伝えた程であったが拒絶されている。

そして戦闘が続く最中の1466年2月12日(寛正7年・2月28日から文正元年に改元)に陣中で急死(病死)したのである。未だ31歳の若さであった上に、後継を決めない状態であった為、主家“山内上杉家”に後継者問題が持ち上がった。

34-(1)-③:家宰“長尾景信”が政治力を発揮し“越後上杉家”の“上杉顕定”を当主に擁立する

別掲した“上杉氏系図”を理解の助に参照願いたい。

(別掲)上杉氏系図:

1466年10月:

5年前の1461年に48歳で山内上杉家当主“上杉房顕”の家宰に就いていた“長尾景信”は1466年2月に“上杉房顕”が嗣子無しの状態で陣没したあとの主家の人事を主導した。

存命中の“上杉房顕”の兄弟は皆、父・上杉憲実の命令で僧籍に入っていた為、越後上杉家の当主“上杉房定”の次男“上杉顕定”(当時12歳・生:1454年・没:1510年)を後継者に擁立したのである。“上杉房定”は反対したが“長尾景信”は“将軍・足利義政”の命だと政治力を発揮して押し切り、主家の“当主問題”を見事に解決した。

更に1年後の1467年(文正2年・同年は3月5日から応仁元年)には“上杉顕定”を“関東管領職”に就ける事にも成功している。軍事面でも力を発揮し“古河公方・足利成氏“との戦闘で、1471年5月には“下総国(千葉県一部と茨城県の一部)”に攻め入り居城“古河城”を陥落させ古河から撤退させている。彼は政治的、軍事的に“上杉軍”の柱石と成っていた。

34-(2):“長尾景信”が陣没する

1473年(文明5年)6月23日:

その後も1472年に“古河公方・足利成氏”が古河城を奪い返す等“古河公方”軍との攻防は続いた。“長尾景信”が自ら総大将として再び“下総国”に攻め入り、戦いを優勢に進める最中の1473年6月23日“五十子陣”で満60歳で陣没したのである。

34-(3):京では同年(1473年)間に大変化が起きる

1473年(文明5年)3月~12月:

関東で“上杉軍”と“古河公方・足利成氏”が攻防を繰り返す状況下、京幾地区の“応仁の 乱”の状況に大変化が起きていた。

①1473年3月に西軍の総大将・山名持豊(宗全)が69歳で病歿

②同5月に東軍の総大将・細川勝元が43歳で死亡。(病死説の他に山名派による暗殺説もある)

③12月に8代将軍“足利義政”が将軍職を辞し、9代将軍・足利義尚(満8歳)に委譲京では“厭戦気分”が蔓延し、紆余曲折を経て京を中心とした“応仁の乱”は東西両軍の間に講和の動きが生れていた。一方で関東の“享徳の乱”は一向に収まる気配も無く、戦闘は尚も続き、9年後の1482年11月に漸く“足利成氏”と“足利義政”が和睦し、ほゞ28年間に亘る“享徳の乱”が終結するのである。

“享徳の乱“を長引かせ、その後も関東地区を不安定な状況に置き”北条早雲“の台頭に結び付く切っ掛けと成る大事件が起こる。それが“長尾景信”の陣没に端を発した関東管領“山内上杉家”家宰“長尾家”の後継問題から勃発した“長尾景春”の乱である。

参考:長尾家系図と上杉謙信

別掲“長尾家系図”を参照願いたい。図のトップにある“長尾景為(生没年不詳)”は長尾氏の6代当主とされ“足利尊氏”の時期に“上杉憲房”(うえすぎのりふさ・3代当主で足利尊氏の母方の伯父に当たる人物・1336年の京都四条河原の戦いで足利尊氏を逃す為に戦死・生年不詳・没:1336年)の被官として北陸、関東を転戦し、信濃国(長野県)で上杉氏の筆頭家臣としての地盤を固めた人物である。以後①越後長尾家②白井長尾家③鎌倉長尾家④惣社長尾家⑤足利長尾家に分かれて行く。

戦国武将として名高い“上杉謙信”(生:1530年・没:1578年)は同図の“越後長尾家”に繋がる家系である。彼は1543年に元服し、初名を“長尾景虎”と名乗った事は知られている。この図と共に34-(1)-③で別掲した“上杉氏家系図”も併せて参照頂くと理解の助になると思うが“上杉氏家系図”の中央にある“越後守護家” 最後の当主となった“上杉定実”(うえすぎさだざね・生年不詳・没:1550年)が“上杉謙信”が最初に仕えた主君である。

尚、後に“上杉謙信”は戦国の雄として活躍するが、そのベースは彼の父“長尾為景”(生:1486年・没:1543年)が築いていた。“長尾為景”は“越後国”の守護代であったが、主家で守護の“上杉房能”と戦い、自害に追い込み“上杉房能”が養子にしていた“上杉定実”(うえすぎさだざね・生年不詳・没:1550年)を守護に擁立した事から、守護家は父“長尾為景”の時代から“守護代・長尾家”(長尾為景)の傀儡状態に置かれていたのである。

“上杉謙信(長尾景虎)”はその“上杉定実”に仕えたという事である。

1550年に“上杉定実”は病死した。彼に跡継が無かった為、当時の室町幕府第13代将軍“足利義輝”(2020年のNHK大河ドラマ・麒麟が来るで俳優・向井理が演じている・初名足利義藤・在職1546年~1565年・生:1536年・没:1565年)の命令で“長尾景虎=後の上杉謙信”(父の長尾為景は1543年に没している)が“越後守護”を代行するという展開に成り以後の活躍が始まるのであるが、これ等については次項以降で記述する事となる。

(別掲図):長尾家系図

33-(3)-①:“長尾景信(白井長尾家)”の死後、嫡子“長尾景春”(当時30歳)では無く、叔父“長尾忠景(惣社長尾家当主)”を山内上杉家“家宰”職に就けた人事が大波乱の幕開けと成る

1474年(文明6年):

別掲した“長尾家系図”に示す様に“長尾忠景”(生年不詳・没:1501年)は“白井長尾家”の“長尾景信”の実弟であるが、惣社長尾家の“長尾忠政”が実子2人に先立たれた為“惣社長尾家“の養子に迎えられた。“長尾景信”の死後、主家“山内上杉家”の重臣達は山内上杉家の家宰後継者には子息の“長尾景春”では無く、叔父に当る“長尾忠景”を強く推したのである。

その理由は彼は既に50歳代に達していたが、没した兄“長尾景信”と共に“古河公方・足利成氏“との戦いに参戦し実績を積んでいた事”古河公方“との戦は膠着状態ではあったが油断出来ない状況であった事、更には“山内上杉家の当主であり関東管領職にあった“上杉顕定”が未だ19歳∼20歳と若かった事から、より経験を積んだ“長尾景春”の叔父が関東管領家の家宰に推されたのである。

しかしこの人事はもめ、実際に“長尾忠景”が山内上杉家の“家宰”に就任したのは“長尾景信”没後1年経った1474年(文明6年)であった。

34-(2)-②:“太田道灌”も警鐘を鳴らしたアンバランスな人事であった

“長尾景春“(生:1443年・没:1514年)は父・長尾景信没後“白井長尾家”の家督を継いだ。“白井長尾家”は2代続けて主家“山内上杉家”の“家宰職”を出した家柄であり、その“白井長尾家”出身の自分が当然、父“長尾景信”を継いで“山内上杉家”の“家宰職”に就けると思っていたのである。

ところが叔父で“惣社長尾家”当主の“長尾忠景”が主家“山内上杉家”の“家宰職”に就く人事は“長尾景春”にとって大いに不満であっただけで無く“家宰職”が齎す多くの権益が今後“惣社長尾家”に移って了う事に“白井長尾家”の家臣等も猛烈に反発した。加えて今回の人事で“長尾景春“は”武蔵国“守護代にも任じられず、その職も叔父の“長尾忠景”が“山内上杉家・家宰”職と兼務するという更なるアンバランスなものであった。

このアンバランスな人事に対して“扇谷上杉家”家宰の“太田道灌”も“長尾景春はこの人事を不満として謀反に及ぶ危険がある“と“山内上杉家当主・上杉顕定”(当時20歳)に注進した。しかし、この注進は聞き入れられず“太田道灌”の懸念は現実のものと成るのである。

35:“上杉”方の結束に不安定さを生む事態が相次ぐ

35-(1):“山内上杉家”家宰職人事に拠って生じた“上杉家”の内紛の隙を突いて“古河公方・足利成氏”が“五十子城”を攻撃、扇谷上杉家当主“上杉政真”が戦死する

1473年(文明5年)11月:

1473年6月に”長尾景信”が没し、上記した様に“山内上杉家”の家宰が1年間も決まらない内紛状態が生じた。この隙を突いて“古河公方・足利成氏”軍が“五十子城(いかつこじょう)”を攻撃したのである。

この戦いは“上杉連合軍”が辛うじて本拠地“五十子城”を守ったが、扇谷上杉家の当主“上杉政真”(うえすぎまさざね・生:1451年・没:1473年)が22歳の若さで戦死した。彼に後継ぎがいなかった為“扇谷上杉家”の当主には叔父の“上杉定正”(生:1443年・没:1494年)が就いた。34-(1)-③で別掲した上杉氏系図の中で*印を付けた人物である。

この人物こそが13年後に扇谷上杉家の“家宰・太田道灌”の大活躍と声望の余りの高まりに危惧を抱き、彼を暗殺(1486年7月26日)するのである。

35-(2):駿河国“今川家”の当主“今川義忠”が“遠江国”で斯波氏との戦いで戦死、この後継を巡って今川家に“家督問題”が起きる

別掲の“足利家、今川家、岩松家、吉良家略系図”を参照願いたい。駿河国(静岡県)守護の“今川義忠”(家督継承は1461年・生:1436年・没:1476年)は父“今川範忠“(駿河国守護・生:1408年・没:1461年)の名代として出陣し“鎌倉”を攻略した武功者である。(1455年6月)“鎌倉公方・足利成氏”は鎌倉を追われ、以後“古河”を拠点とした事で“古河公方”と称される事に成る。

尚、歴史資料の中には“今川範忠”が鎌倉に入ったと記すものがあるが、史実は子息の“今川義忠”の手柄である。“桶狭間の戦い”(1560年6月12日)で“織田信長”に討たれた“今川義元”(駿河国、遠江国守護・生:1519年・没:1560年6月)の祖父に当たる人物である。“今川義忠”は“応仁の乱”では東軍に属し、嘗ては守護職であった“遠江国(静岡県)”(1419年以降は斯波氏が守護職に就く)を巡って“斯波氏”と対立を深めていた。特に1468年以降、東軍を率いる“細川勝元”から西軍“斯波義廉”の分国である“遠江国を攪乱せよ”との要請もあって此の地への進出を積極化させた。以後“遠江国”の情勢は混沌とし“斯波氏”や在地の国人との戦いを激化させた“今川義忠”であったが、馬上から戦闘指揮中に地元国人の流れ矢に当たって“討ち死“した。(1476年2月10日)

=北条早雲が世に出る飛躍の第一歩となった今川氏家督継承問題=

別掲図に示す様に“今川義忠”の正室は“伊勢新九郎=北条早雲”の姉妹で、1473年にその二人の間に生まれた嫡子が“今川義元”の父親となる”今川氏親“(駿河国、遠江国守護・生:1471年・没:1526年)である。

”今川氏親“の家督継承問題に、叔父に当る“伊勢新九郎(後の北条早雲)”が活躍しこの事が彼が後に関東の上杉氏を敗り“関東の覇者”と成る飛躍の第一歩となったのである。

別掲図に示す様に“今川義忠”の正室は“伊勢新九郎=北条早雲”の姉妹で、1473年にその二人の間に生まれた嫡子が“今川義元”の父親となる”今川氏親“(駿河国、遠江国守護・生:1471年・没:1526年)である。

”今川氏親“の家督継承問題に、叔父に当る“伊勢新九郎(後の北条早雲)”が活躍しこの事が彼が後に関東の上杉氏を敗り“関東の覇者”と成る飛躍の第一歩となったのである。

(別掲図)

35-(2)-①:今川家の家督相続問題が勃発する

“今川義忠”の嫡子“龍王丸=氏親”(今川義元の父で北条早雲の甥に当たる・生:1471年説、1473年説・没:1526年)”は父“今川義忠”が没した時点で満5歳(満3歳説もあり)と幼児であった為、譜代の家臣の“三浦氏・朝比奈氏”等多くが“今川義忠”の従兄弟の“小鹿範満”(おしかのりみつ・生年不詳・没:1487年)を後継者に擁立した。その為、嫡子を擁立する“龍王丸=後の今川氏親”派と“小鹿範満”派に分かれて家督を巡る武力衝突に至った。

この家督争いには“犬懸家当主”で“堀越公方・足利政知”の執事でもある“上杉政憲”(うえすぎまさのり・生年不詳・没:1487年?)が絡み“小鹿範満”側に付いた。“扇谷上杉家“にも支援要請が来た為“家宰”の“太田道灌”が出陣する展開と成ったのである。

35-(2)-②:この“今川家”の内紛を巧く裁いた“北条早雲”が歴史に初めて登場する

1476年(文明8年)3月∼6月:

扇谷上杉家の家宰“太田道灌”は1476年3月に兵を率いて“江戸城”を出立、6月には三島辺りで“犬懸家当主・上杉政憲”軍と合流して駿河国へ進駐した。

同年 10月:伊勢宗瑞(盛時=北条早雲)の折衷案で“今川家”の家督争いが収まる

“小鹿範満”を推す“太田道灌(扇谷上杉家)”軍、並びに“上杉政憲(犬懸上杉家)”軍が駿河国に着陣し“今川氏親”を推す派と対峙した。“上杉家”が“今川家”の家督相続に加担した事で“関東管領”(上杉顕定・うえすぎあきさだ・在職1466年~1510年と40年以上に亘って関東管領を務めた人物・生:1454年・没:1510年)の力が“駿河国”に及ぶ事を幕府は警戒し“龍王丸=後の今川氏親”の叔父の“伊勢盛時=宗瑞=北条早雲”に両派の仲介役をさせるべく京から派遣した。

“伊勢盛時=宗瑞=北条早雲”は“龍王丸=後の今川氏親”が成長する迄の繋ぎ(当時の龍王丸は満3歳、5歳とも)として“小鹿範満”が後見人として家督を代行する折衷案を出し、両陣営に呑ませた。“太田道灌(扇谷上杉家)”も“上杉政憲(犬懸上杉家)”もこの提案を受け容れた事で“今川家”の家督問題は収まり“上杉政憲”と共に“太田道灌”も同年(1476年)10月に帰国したのである。

35-(3):“太田道灌”が関東を離れた隙に主家“山内上杉家”に対する“叛逆”の態度を固めた“長尾景春”

(別掲図):山内上杉家“家宰”長尾氏、扇谷上杉家“家宰”太田氏関係図を参照願いたい。

“太田道灌”と“長尾景春”の関係は“太田道灌”の母が“長尾景仲”の娘、つまり“長尾景春“にとっては”叔母”という関係(親類)である。“太田道灌”は “長尾景春”を家宰に就けなかった人事に就いて、山内上杉家当主“上杉顕定”に余りにもバランスを欠いた人事だと注進に及んだ事は既述の通りだが“上杉顕定”は取り合わず“長尾景春”の謀反を危惧した“太田道灌”は二人の関係が悪化しない様、努力をしたと伝わる。それにも拘わらず“上杉顕定”は“長尾景春”との断交を“太田道灌”に告げて来た事で万事休したのである。

“長尾景春”には“上杉顕定”は父“長尾景信”が擁立したお蔭で“越後山内家”から主家の“山内上杉家当主”と成り、その上“関東管領”にまで就けたとの思いがあった。それにも拘わらず、その嫡子の自分に対して今回のアンバランスな処遇をした事に強い不満を抱き、その怒りはその人事を受けた叔父の“長尾忠景”にも向けられ、この二人を激しく憎悪したのである。

”白井長尾家“の家臣達も“惣社長尾家”の“長尾忠景”の配下に所領を奪われるのではないかとの不安を募らせ、彼等の当主“長尾景春”に反乱を決意させたのである。“長尾景春”は “太田道灌”が上述した“今川家の家督争い”で出兵した留守のタイミングを狙って“叛逆”の行動を開始した。

36:“長尾景春の乱“勃発

36-(1):“太田道灌“の留守中に”長尾景春“は”上杉家3家“が拠点とした”五十子城攻撃“の動きを開始する

1476年(文明8年)6月:

“太田道灌”が駿河国(静岡県)から戻るのは同年(1476年)10月であるから、その4カ月前の6月に“長尾景春”は武蔵国“鉢形城”に立て籠もった。主君の“山内上杉家当主・上杉顕定”が拠点とする“五十子城”攻撃の為である。尚“五十子城”は“扇谷上杉家”並びに“越後上杉家”も拠点としていた事から“上杉家3家”を敵に廻して戦いの火蓋を切る事になる。

36-(2):上杉家3家の拠点“五十子城”を陥落させた“長尾景春”軍

1477年(文明9年)正月18日:

“長尾景春”軍が“上杉三家”が本拠地とした“五十子城”を攻め落とした。“長尾景春”が如何に武勇に優れた武将であったかを裏付ける史実である。その状況と彼に同盟した武将達の拠点図を別掲の”1477年正月長尾景春が主君上杉顕定はじめ3上杉家当主を敗走させる“並びに“長尾景春に味方した武将”に示したので参照願いたい。

拠点“五十子城”を“長尾景春”軍に落とされた“山内上杉家”当主の“上杉顕定”は、上野国(群馬県)“河内”に敗走し、扇谷上杉家当主”上杉定正“は上野国”細井“へ敗走した。更に越後上杉家当主“上杉定昌”も上野国“白井”へ敗走するという具合で緒戦に於ける“長尾景春”並びに同盟諸将の勢いは“上杉家3軍”を圧倒したのである。(同図①~④に戦闘の経緯を参照方)

尚、別掲図下部に示した“長尾景春に味方した武将”図を補完する情報を下記に示す。

・豊島泰経:(としまやすつね・生没年不詳・石神井城主)太田道灌に敗れ平安時代以来の名族“豊島氏”が滅ぶ(後述)

・豊島泰明:(としまやすあき・生年不詳・没:1477年5月25日)練馬城で挙兵した豊島泰経の弟

・千葉孝胤:(ちばのりたね・生:1459年?・没:1521年?)名目上は”足利成氏“を主君としながらも“長尾景春”と共に上杉方と停戦締結(1478年正月2日)した”足利成氏”の古河帰還を阻止する。”長尾景春”の乱終息(1480年6月)後も“太田道灌”と戦い続け、本佐倉城(千葉県印旛郡酒々井町本佐倉)を築城して下総千葉領支配を確立したとされる。

・那須明資:(なすあきすけ・生没年不詳)那須氏13代当主。長尾景春と結んだが若死した

・成田正等:(なりたしょうとう:生:1423年?・没:1482年)武蔵国(東京都・埼玉県の一部・神奈川県の一部)の国人領主、忍城(埼玉県行田市)を築城したと伝わる。本来、関東管領に仕えていたが、古河公方派に寝返り、長尾景春に加担。1479年に太田道灌の仲裁で降伏している。

36-(3):“上杉方の内訌(内紛)”である“長尾景春の乱”を天祐(天の助け)とし“古河公方・足利成氏”は“長尾景春”との連携に動く

“享徳の乱”で戦う“上杉”方が内訌(内紛)に陥り、且つ反乱した“長尾景春”軍が緒戦で圧勝した事は“古河公方・足利成氏”にとっては天祐(天の助け)であった。そこで彼は“長尾景春”と連携すべく動いた。一方の“長尾景春”も“古河公方・足利成氏”と結ぶべく書状を送り両者の同盟が成った。

この動きに下総国(千葉県の一部と茨城県の一部)の“千葉家”はじめ“長尾景春”方に与する武将達が増える展開と成った事で“享徳の乱”は之までとは違った展開と成ったのである。

この時点(1477年正月)の京都は“応仁の乱”の終息工作が本格化し、この年(1477年)の11月には一応の終結を見るという段階にあった。ところが関東を二分した”享徳の乱“は上杉家の”内紛=長尾景春の乱“の勃発で、混乱は尚も拡大して行った。

37:“長尾景春の乱”を終息させた“太田道灌”

37-(1):“太田道灌”が練馬城と石神井城を攻略する

緒戦で“長尾景春”軍が“上杉3家”の当主を敗走させたが、駿河国から“太田道灌”が戻り、参戦した事で戦況は一気に変わった。

1477年(文明9年)4月:

別掲図“長尾景春の乱関係図”の③に示す様に“長尾景春”方の“豊島家”が“練馬城”と“石神井城”を拠点としていた為“太田道灌”が拠点とする“江戸城”と主君“扇谷上杉家・上杉定正”の拠点“河越城”へのルートは遮断されていた。“太田道灌”はこの2城を攻略する為、1477年3月に“江戸城”から出陣した。

“太田道灌”軍は、先ず“練馬城”の豊島軍を4月13日の“江古田原の合戦”で敗り、次いで4月18日の“石神井城の戦い”でも勝利し“豊島家”を降伏させた。この“太田道灌”の活躍に拠り“扇谷上杉家”は遮断されていた“江戸城~河越城”ルートを確保したのである。

37-(2):“鉢谷原の戦い”で “長尾景春軍”は上杉軍に敗れ、窮地に追い込まれるが

“古河公方・足利成氏”軍が救援に動く

1477年(文明9年)5月14日:

別掲図“長尾景春の乱関係図”の④に示す様に“太田道灌”の働きもあって“上杉軍”は“長尾景春”軍の拠点を次々と攻略して行った。1477年(文明9年)正月18日に“五十子城”を“長尾景春”軍に拠って攻め落とされ、上野国(群馬県)“河内・細井・白井”各々の地に敗走していた“上杉3家”の当主達も“五十子城”の陣屋への復帰の動きを見せていた。

“長尾景春”は“鉢形城(はちがたじょう・長尾景春が1476年に築城したとされる)”を出て“五十子”と“梅沢”(埼玉県本庄市)に陣を据え、上杉軍との戦闘となった。この戦いには“上州一揆”も“長尾景春”方に与したとされる。これが“両上杉軍”との“鉢谷原の戦い”である。(鉢谷原は現在の埼玉県深谷市鉢ケ谷の辺り)

この戦いは“松陰私語”(新田岩松家純の顧問僧の松陰が享徳の乱の渦中をかいくぐって来た体験を後に記した回想録)並びに“静勝軒銘詩“(万里集九=禅僧、歌人・生:1428年・没年:1507年?が太田道灌のために残した)の記録にあるが、双方の死者が数えきれない程の激戦であったと伝えている。この戦いも“太田道灌”が活躍し“上杉方”の勝利に大いに貢献した事が記録されている。

37-(3):“鉢谷原の戦い“の敗戦で窮地に立った”長尾景春“を救援した古河公方”足利成氏”

1477年(文明9年)7月:

“鉢谷原”の戦いに敗れ、窮地に陥った“長尾景春“を救援する為”古河公方・足利成氏“は自ら、結城、武田、那須、佐々木、横瀬、簗瀬氏から成る8000騎を率いて“五十子”と“白井城”の中間に位置する“滝”まで進軍している。(別掲図:長尾景春の乱関係地図の ⑤で示す)

“鉢形城”の近く”富田”に陣取っていた”上杉軍“は古河公方”足利成氏“の進軍に驚き”越後上杉家・上杉定昌”(生:1453年・没:1488年)が在陣していた“白井城“へ移動した。(同図の4aで示す)

“古河公方・足利成氏”が救援に動いた為“長尾景春”は窮地を脱した。一方“山内上杉家、扇谷上杉家、越後上杉家“の3家にとってこの”白井城移動“は最大の危機であったとされる。

=別掲図:長尾景春の乱関係地図=

37-(4):“上杉軍最大の危機”というチャンス到来にも拘わらず、攻勢に出なかった“古河公方・足利成氏”方が抱えた事情

この絶好のチャンスを“古河公方・足利成氏”軍は活かせず“滝”に布陣したまゝ動かなかった。(滝は別掲図:長尾景春の乱関係地図で示す様に、上野国=群馬県渋川市白井の南方に位置する)動かなかった理由の一つとして“烏山式部大輔”が恩賞問題の不満から自陣を焼き払い300余騎を率いて退陣したという内紛が伝えられるが、其れだけでは“古河公方軍“が動かなかった説得力のある理由とは考えられない。しかし伝えられる説得力のある理由は不明である。何れにせよ“古河公方・足利成氏”軍は千載一遇のチャンスを活かす事が出来なかったのである。

37-(5):一気に“上杉軍”が逆転攻勢に出る

1477年(文明9年)9月27日:

古河公方“足利成氏”軍が停頓、動揺する様子を見て“山内上杉家・当主”の“上杉顕定”は“長陣が続くと離反者が出る”と考え、動く決断をした。大将自らの出陣に“太田道灌”も“片貝(群馬県前橋)”まで兵を進めた。

同年 10月2日:

“長尾景春”軍が結城、那須、佐々木、横瀬等、同盟した“古河公方“方の軍勢と共に赤城山南麓の“塩売原”(前橋市)に進軍し、上杉軍との対峙は40日間に及んだ。

37-(6):厳冬の“広馬場”で合戦となるが、大雪に見舞われ“上杉顕定”から“古河公方・足利成氏”に対して“停戦”の提案が成される

1477年(文明9年)12月23日:

古河公方“足利成氏”軍は上杉方の拠点“白井”を目指して“滝”を出発し“広馬場の合戦“(現在の群馬県中央部、榛名山の東麓にある榛東村=しんとうむら)となった。(別掲図“長尾景春の乱関係地図”の⑤に示す)

季節は既に厳冬に入り、大雪にも見舞われ、互いに長陣は難しく、何とか事態を収拾したいとの思いが強く成り“上杉顕定”側から“古河公方・足利成氏”に“停戦交渉”の動きが出た。極めて追い込まれた状況にあった“上杉”軍が出した停戦交渉の“切り札”は“足利成氏”と幕府との和睦の斡旋を上杉方が行なうという事であった。“古河公方・足利成氏”にとって京都の“足利義政”との和睦は長年の宿願だったからである。

37-(6)-①:停戦締結が成り“古河公方・足利成氏”が武蔵国成田に撤退する

1478年(文明10年)正月2日:

“上杉”方が“幕府“との和睦の斡旋を約束するとの条件付で“古河公方・足利成氏”に停戦提案をし、これを受け容れた“古河公方・足利成氏”は翌日には武蔵国“成田”に撤退した。この“停戦締結”で“上杉”方は危機を脱したのである。

尚、京都の“応仁の乱”は2カ月前の1477年11月に西軍の“大内政広”並びに“畠山義統“が分国へ帰り、西幕府将軍の”足利義視“も”土岐成頼“を頼って”美濃国“に下り”一応の終息“を見ていた事は既述の通りである。

37-(7):同盟した古河公方“足利成氏”に梯子を外された“長尾景春”

“上杉方“と”古河公方“の停戦締結は”長尾景春”にとっては梯子を外されたものであり、当然、承服出来ないものであった。停戦が締結された事で“古河”に帰還しようとする“古河公方・足利成氏”を“長尾景春”は妨害するが、戦況は上杉方有利と成っていた。

37-(7)-①:“長尾景春”方の“豊島”氏(勘解由左衛門尉)を“小机城”に攻め、平安時代以来の関東の名門を滅ぼした“扇谷上杉家”家宰”“太田道灌”

1478年(文明10年)2月6日~4月10日:

別掲図“長尾景春の乱終息ー1480年(文明2年)6月24日”を参照願いたい。

同図の②で示したのが“小机城”(横浜市港北区)の戦いである。図中の“豊島家”とは“豊島勘解由左衛門尉”(豊島泰経とされる?)の事であり“長尾景春”の妻が“豊島勘解由左衛門尉”の姉妹という関係であり“長尾景春”に与した。

図中に示す様に1478年4月に難攻不落とされた“長尾景春”方の拠点“小机城”を“太田道灌”軍に攻め落とされ、ここに平安時代末期からの武蔵国(埼玉県,東京都、神奈川県の一部)の名門“豊島家”が歴史上からその名を消した戦いであった。

37-(7)-②:古河公方“足利成氏”が“長尾景春”を見限り“太田道灌”に助けを求める

上杉方と停戦締結をした“古河公方・足利成氏”は一端は軍を“成田”に引き挙げた。この段階では、裏で相変わらず“長尾景春”を支援して居り“足利成氏”の与党の“千葉孝胤“も”長尾景春“の力強い味方として残っていたのである。

1478年(文明10年)7月

“太田道灌”の活躍に拠り“長尾景春軍”の拠点は次々と陥落した。村山(武蔵村山市瑞穂町)並びに奥三保(相模原市緑区)の拠点も落ち“長尾景春”軍の敗色が濃く成る。上杉方との停戦締結で“古河”への帰還を望む“足利成氏”にとって、拠点を次々と失い“古河”への帰還を阻む“長尾景春”は邪魔な存在となって来たのである。そこで“古河公方・足利成氏”は“太田道灌”に“長尾景春”の動きを抑えて欲しいと頼んだ。

37-(7)-③:大義名分を得た“太田道灌”が一気に“長尾景春”を追撃する

再び(別掲図)“長尾景春の乱終息・・1480(文明2年)年6月24日“を参照願いたい。

1478年(文明10年)7月17日~:

図の③~⑤の説明にある様に“古河公方・足利成氏”の“古河復帰”を果たすという“大義名分”を得た“太田道灌”は直ちに成田の“長尾景春“の陣所を攻め落とし、続いて”鉢形城“も落としている。以後”鉢形城“には”山内上杉家当主・上杉顕定”が入り、拠点とした。

“太田道灌”が“長尾景春“軍を敗走させた事で”古河公方・足利成氏“は1478年7月23日に利根川を渡り”古河復帰“を果たした。

“応仁の乱”が一応の終息(1477年11月)状態に入った後の京都では、この頃 “土岐成頼”を頼って美濃国に下っていた“足利義視”が兄“足利義政”と“一条兼良”(いちじょうかねよし・摂政関白太政大臣に任じられる・大乗院日記目録を残した尋尊の父親・生:1402年・没:1481年)を介して和解が成っている。

しかし“足利義政”と“足利義視”の兄弟二人が顔を合わせる事は無かったとされる。“足利義視”は後に室町幕府第10代将軍職に就く子息“足利義材”(あしかがよしき・次項で詳述するが彼は2度将軍に就く・1回目在職1490年7月~1495年1月、2回目在職1508年~1522年:尚、1513年に改名し足利義稙・あしかがよしたね・生:1466年・没:1523年)と共に12年間“美濃国”に滞在し続けるのである。

37-(7)-④:“長尾景春”に与した“千葉輔胤・千葉孝胤”父子が扇谷上杉家(家宰)“太田道灌”の猛攻を受けるも“臼井城”は落城せず

1478年(文明10年)8月~12月:

“足利成氏”を“古河”に帰還させる事に成功した“太田道灌“は”停戦締結”をした”古河公方”軍も加えた大軍勢で“長尾景春”に与する“千葉輔胤”(ちばすけたね・千葉宗家を滅ぼした馬加康胤の庶子を自称、1471年に出家・生:1421年・没:1492年)並びに嫡男で1473年に長崎城(千葉県流山市)を築き“足利成氏”の古河帰還を阻止した“千葉孝胤”(ちばのりたね・父の出家後に当主と成る・生:1459年・没:1521年)父子の討伐に向った。

尚“長尾景春”はこの時期“武蔵国・秩父”に逼塞(姿を消して引き籠る)していた。

1478年12月10日~1479年正月:

37-(3)で用いた別掲図“長尾景春の乱関係地図”の⑥に示したので参照願いたい。

“太田道灌”軍は1478年11月、下総国“国府台”に布陣し“千葉軍“との戦闘を繰り返し、在陣は1年にも及んだ。”境根原“(さかいねはら・千葉県柏市光ケ丘)での戦いは激戦と成り、この戦いで“太田道灌”の弟(甥とも伝わる)“太田資忠”(おおたすけただ・生年不詳・没:1478年12月10日)が討ち死にした。(臼井城攻めで討ち死にしたとの説もある)

戦闘は“太田道灌”率いる“扇谷上杉軍“の勝利とされるが”臼井城“(千葉県佐倉市臼井田)は陥落せず”千葉輔胤・孝胤父子“は臼井城に籠って尚も執拗に抵抗を続けた。

37-(7)-⑤:逼塞していた“長尾景春”が再決起する

1479年(文明11年)9月~1480年(文明12年)正月:

上杉方に敗れ、武蔵国“秩父”に1479年9月から逼塞していた“長尾景春”が彼の支援者であった“長井六郎”と共に1480年(文明12年)年明け早々に、児玉(本庄市)で再決起した。(37-(7)-①で用いた別掲図:“長尾景春の乱終息”の下段“日野城の戦い関連図“を参照方)

上杉方は1479年9月に“太田道灌”が同図の㋐に示す様に長井城の攻略に向った。”長尾景春”は1480年に長井城救援の為“塚田”に進軍、扇谷上杉家当主“上杉定正”も“塚田”に進軍している。

“長尾景春”は1480年正月20日には“越生”(おごせ=埼玉県)に進軍し、当時68歳で既に隠居していた”太田道灌“の父“太田道真”(生:1411年・没:1488年説、1492年説がある)との戦いとなったが、ここでも敗れている。(37-(7)-①で用いた別掲図:長尾景春の乱終息“の下段”日野城の戦い関連図“の㋓に示す)

37-(7)-⑥:古河公方“足利成氏”が再び“長尾景春”と結ぶ

1480年(文明12年)2月:“古河公方・足利成氏”が再び“長尾景春”と連携する

上述した様に、再決起後も“太田道灌”軍に追い詰められていた“長尾景春”軍を“古河公方・足利成氏”が再び支援するという驚くべき事態が生じた。

その理由は、幕府との和睦仲介を約束し“休戦締結”をした“上杉”方が“長尾景春”方との戦いに明け暮れ、1年経っても一向に“幕府との和睦斡旋”に動かなかった事に“古河公方・足利成氏”が業を煮やした為である。“長尾景春”は斡旋に動かない“上杉”に代わって“幕府”との和睦を仲介する“との話を巧みに持ち込んだのである。

これが史実である事は“古河公方・足利成氏”が“細川勝元(1473年5月に病死)”の嫡男で、当時未だ14歳だった“細川政元”(1478年に元服・生:1466年・没:1507・1486年に第24代幕府管領職に就き、後に第26代、27代、28代幕府管領職に就いた人物)に宛てた以下の文書に拠って裏付けられている。

上杉顕定と上杉定正が和睦のことをとりなしてくれるというので任せていたが一両年たってもなにもしてくれない。虚言の至りでどうしようもない。長尾景春が長棟(上杉憲実)の名代として補佐してくれると言ってきた。景春から詳しい注進が届くだろうから、よろしくとりはかってほしい。(1480年2月25日)

この文書に書かれている様に“長尾景春“は同じ日付で”小笠原備後守“宛てに手紙を書き”古河公方・足利成氏様から御書が出されたので和睦が実現する様御披露をお願いしたい“と積極的に動いた事が確認されている。

幕府との和睦工作を担う事で復権を果たそうと必死だった“長尾景春”の様子を伝える史料である。しかし乍ら“長尾景春”も京都との縁は薄く、幕府との仲介役には成り得なかった。

38:“長尾景春の乱”が終息する

38-(1):“山内上杉家”当主“上杉顕定”の命で“日野城”攻略に向った“太田道灌”

1480年(文明12年)6月13日:

“古河公方・足利成氏”が再び“長尾景春”支援に動いたとの話を聞いた“山内上杉家・当主”で、上杉軍大将の“上杉顕定”は拠点としていた“鉢形城”を重臣“大石”軍と共に出陣し“長尾景春”の拠点“日野城”を一刻も早く攻めようと動いた。“太田道灌”も大将“上杉顕定”の命で秩父まで進軍している。

1480年(文明12年)6月24日:“長尾景春の乱”終息

“長尾景春”は“日野城”に立て籠もって抵抗したが“上杉方”が総力を挙げて行った攻撃に城は陥落した。この戦いでも“太田道灌”の働きは目覚ましかったと記録されている。

“日野城”は陥落したが“長尾景春“(当時37歳)が正式に降伏した訳では無い。彼は武蔵国を去り“古河公方・足利成氏”を頼って落ち延びている。これを以て1477年(文明9年)3月から1480年(文明12年)6月24日まで、丸3年以上に及び“享徳の乱”の流れを変え、且つ、長引かせる事になった“長尾景春の乱”は終息したとされる。

しかし“長尾景春”はこの後も“古河公方・足利成氏”の下で再起を計り“上杉勢力”と戦い続ける事に成る。詳細に就いては次項で記述するが、彼は“太田道灌”が主君の扇谷上杉家当主“上杉定正”に暗殺(1486年7月)された後から再び活動を開始するのである。

“太田道灌”の活躍で“長尾景春”の乱は鎮圧されたと言っても過言で無く、この為“関東管領家”の山内上杉家の権威は落ち、逆に“扇谷上杉家”の“上杉定正”の権威が高まる事に成る。この事から主家“山内上杉家”当主、関東管領の“上杉顕定”と“扇谷上杉家”当主“上杉定正”の両上杉家が対立し戦闘に発展するのである。(長享の乱:1487年~1505年)

結果は“扇谷上杉家”が降伏して終息するが、この内紛は関東に於ける“上杉氏”の衰退に繋がり“北条早雲”の関東進出を許す事になる。“長尾景春”はこうした抗争にも関わり、1510年には“伊勢宗瑞”(後の北条早雲)と同盟を結ぶ等、生涯を通じて紆余曲折の闘争の人生を重ねた後、1514年に満71歳の波乱の生涯を“白井城”で終えたとされる。(亡命中の駿河国で客死したとの説もある)

1477年から上記した3年以上に及ぶ“長尾景春の乱“を戦った後も尚、数十年に亘って関東の”上杉“氏に対する戦いを続けた事で、関東に於ける”上杉“氏の勢力を大いに衰退させたという史実からも“長尾景春”は関東の歴史に大きな影響を与えた人物と言えよう。その結果”関東の覇者“となるのが“北条早雲”である。

“北条早雲”にとっては極めて重要な人物である事は、後に“北条早雲”自身が“長尾景春”を評して“武略・知略に優れた勇士”と最大限の賞賛を贈っている事に裏付けられている。

39:“享徳の乱”の終結

“足利義政”そして“室町幕府”との和睦を悲願とする“古河公方・足利成氏”は“長尾景春の乱“が終息した事で”越後上杉家“の当主“上杉房定”(うえすぎふささだ・越後国、信濃国守護・越後上杉家6代当主・山内上杉家当主・上杉顕定の実父・生:1431年・没:1494年)に幕府(足利義政)との和睦交渉の仲介役を頼んだ。

“上杉房定”(当時49歳)に仲介役を依頼した理由は彼が“越後上杉家”を継承する前は京都に居り“享徳の乱”の最中、将軍“足利義政”から直接に出陣を要請されて居り、将軍はじめ京都とのパイプが太かった事が第一に挙げられるが、それにも増して、彼が“鎌倉府再興(1449年9月~)”に際して、当時の“万寿王丸=足利成氏”の“鎌倉公方復帰”を長年に亘って嘆願し続けたという繋がりがあった事も大きな理由であった。

39-(1):和睦交渉の最大の問題点は“鎌倉公方”の地位を如何にするかにあった

1480年(文明12年)10月5日:

“越後上杉家”当主“上杉房定”が仲介役と成って“幕府”と“古河公方・足利成氏”との和睦交渉を本格化させた史料として彼が“細川政元”並びに彼の後見人である“細川政国”(生:1428年・没:1495年)に宛てた書状が存在し裏付けされている。

交渉の上で一番問題と成ったのは“足利成氏”の地位、処遇であった。“古河公方・足利成氏”は当然の事として“鎌倉公方”の地位保全を求めた。しかし既述の様に“足利義政”は1457年12月に新たな鎌倉公方として異母弟(兄)“足利政知”(生:1435年・没:1491年・鎌倉に入れず1460年以降は伊豆堀越に留まった為堀越公方と称される)を下向させた事実があった為、交渉は難航した。

39-(2):“足利義政”が“都鄙合体”を条件に“古河公方・足利成氏”との和睦を受け入れる

1482年(文明14年)11月27日:“享徳の乱”(1455年~1482年)終息

“足利義政”(当時46歳)は“足利成氏”(当時44歳)との和睦を受け入れた。その中核となったのが“都鄙合体(とひがったい)”である。“鎌倉公方”に“足利成氏”を戻し“足利政知(堀越公方)”には“伊豆国”を与える事で和睦交渉最大の難問を解決したとされる。

既述した様に“足利義政”は“足利成氏“の反攻行動に対応して、彼に代わる”鎌倉公方“として異母弟の”足利政知“を下向させた。こうした経緯があった為、和睦には同意するものの、一方で“足利政知(堀越公方)”が身上の不満から反攻行動に出る事の無い様、彼の面目も立ち、不足の無い条件として出したのが“伊豆国(静岡県)譲渡”だったのである。

“山内上杉家当主・上杉顕定”が“伊豆国”を“足利政知(堀越公方)”に進上し“古河公方・足利成氏“も御料所を“足利政知”に与えるという形で“足利政知”を納得させる案が整い、それを“足利義政”が受け入れ、両者の和睦が成ったのである。かくして“享徳の乱”(1455年~1482年)は、丸27年間という長い年月を経て終結した。

39-(2)-①:“都鄙合体(とひがったい)の意味

“都鄙合体”と呼ばれる“都鄙”とは京都と田舎の意味で“合体”とは、長い間の京都の幕府と鎌倉公方=古河公方の対立が解消された事を意味した。この和睦成立の結果、関東全域統治の為に下向した堀越公方”足利政知“は”伊豆一国“を治めるだけの領主になり、関東地域に“古河公方“と”堀越公方“が並存するという奇妙な構図が生れた。

尚“古河公方”並びに“堀越公方”のその後の歴史に就いては次項で記述する。

40:“享徳の乱”が与えた影響

関東を“もう一つの応仁の乱”と呼ばれる戦乱に巻き込んだ“享徳の乱”(1454年12月27日~1482年11月27日)が勃発したのは京都で“応仁の乱”が勃発する12年も前であった。そして“享徳の乱”が終結するのは“応仁の乱”終結後5年経った1482年末であるから、実に28年間という長期に亘る戦乱であった。

“享徳の乱”の結果“鎌倉公方”の名は残されたが、室町幕府の出先機関としての“鎌倉府”は完全に解体され“関東管領”並びに関東地方を支配する形態“公方ー管領体制”として1570年代迄は残されたが、最末期には“北条氏”が関東管領の権限を事実上掌握した。

この事はこれ迄“鎌倉府”が解決していた国人達の“領土問題”を国人夫々が自力で解決せねばならなく成り、新たな領地を求めて合戦が頻発する事態を生じさせた。この結果、武家の居館の城郭化、家臣団と呼ばれる軍団の発生に繋がり、城下町的なものの形成へと次第に戦国化が進んだのである。

“享徳の乱“は”鎌倉府が事実上消滅した事に象徴される様に、之までの室町幕府の体制にも変化を与えた。京から遠く離れた関東では“守護家”の下に居た“国人層”が力を強め、主家と争う様になったのである。結果として“関東地方”が全国に先駆けて“戦国時代”に突入する切っ掛けを作った戦乱こそが“享徳の乱”だとされる所以である。

室町幕府“第8代将軍・足利義政”治世の後半期は、彼の優柔不断な性格に拠る統治能力欠如が、将軍、並びに幕府の権威失墜を加速させた。しかし“武家の棟梁・源氏”の血統”を受け継ぐ“足利将軍家“は”至尊(朝廷・貴族層)勢力“が権威として崇める”天皇家“と同様“日本の特異性“である“血統信仰”に守られて“足利将軍家に拠る室町幕府”という政治体制が辛うじて維持された政治期であったと言えよう。

しかし衰退を続ける“足利将軍家”の権威“室町幕府”の統治機能は“将軍・足利義政”期以降も益々失なわれ、次項以降記述して行く“足利将軍家”は“実力武将”達が己の覇権拡大の為の大義名分獲得の道具としての“存在価値”を有する“お飾り状態の足利将軍家”に堕して行く。

そして“足利将軍家“がその利用価値をも失い”血統信仰“の支えにも耐えられず消え去るのは”日本の特異性“である”血統信仰“に縛られず”流浪の第15代室町幕府将軍“と言われた”足利義昭“を追放(1573年7月)した事で事実上の”天下人“と成った(公卿補任の記録上は足利義昭が正式に征夷大将軍を辞するのは1588年=天正16年1月13日である)戦国武将”織田信長“が現われる時である。足利義政の政治期の末期(1473年に将軍職を譲り、1477年11月に応仁の乱が終息)から凡そ100年後の事である。

41:“応仁の乱”は革命では無く“室町幕府”が内部から崩壊して行く通過点である

“応仁の乱”を境に室町幕府体制が崩壊したとしてこの大乱が“革命的出来事”であったとする説もある。しかし“室町幕府”は之まで記述して来た様に時間の経過と共に既存の秩序がその内側から崩れて行った事が特徴であり、次項以降もそれが続いて行く事を記して行く。従って“応仁の乱“が革命であったとの説は当たらない。

0 件のコメント:

コメントを投稿